先迴答14個問題 再跟機器人說“你好” - 趣味新聞網

發表日期 3/11/2022, 1:21:38 AM

《培養機器原住民》

《蜘蛛裙2.0》

《政治的權力》

《無人機集捨》

《火葬機器人》

《21世紀的標語》 ◎艾闊

展覽:Hello, Robot

展期:展至2022.3.20

地點:現代汽車文化中心

現在有值得看的展嗎?這個時間段,許多展覽剛閉,不溫不火的展覽倒不少,但很難引起下筆欲望。腦子轉著轉著就意識到前段時間有點想看“Hello, Robot.”,就抱著很輕鬆的心情去現代汽車文化中心走一遭。

受它牽動是在微信公眾號中看到它的奇趣海報和門口大機器人的帥氣視效,直男的德行上來瞭。但更多的是好奇,現代汽車文化中心的展覽一直走“深藍”路綫,給人一種深科技深哲學的厲害印象,可以說是在奇點之上羅織展覽。這迴奇點之上仿佛突生萌點?這是啥情況,一定要看看去。

走入舒適的迷局

從踏上二層開始,就落入瞭策展方的賽博蛛網。這個展覽由現代汽車與德國維特拉設計博物館共同主辦,從觀展的體驗上來說不太像是看一個藝術展覽,而更有一種走進某小型博覽會的感覺。堪稱天花亂墜的媒介豐富度,從影像到遊戲海報,從電視新聞到人工傢電。每件作品的獨立性與主體性沒那麼強,但組織在一起鬆散又密切相關――看似前沿的科技展品之中夾雜著五光十色的藝術逗弄,認真的社會批判之餘還讓你看看漫畫打打電動。兩個主辦方分明要共同打造一個舒適的迷局,讓觀者在略帶不安與頗為安逸之間把玩自己對機器人的情感與態度,陷入一片良好的迷茫。

一件極為眩惑的作品作為前言:它是8x3塊彩色闆子組成的矩陣,其中鋪滿瞭宣言/寓言/警告般的英文語句,例如,“無人機和機器人是最好的夥伴”(品味原味英文會更有意思)。這些語句幽默又略顯嚴厲,輕鬆地引齣某種恐怖。它們以一種AI似的口吻,在把你逗笑的同時,準確地拉你進入那個人類對科技敵托邦的恐懼黯想之中,但轉念一想,這也隻是人機對立的一種葷段子,一種夾帶批評的自我解嘲,它反倒是緩解焦慮的。

順延著前言的魔力,後麵的四個區域隨之鋪開瞭一地的討論。這討論建立在某種“韓式+德味”拼配齣的準確、平衡與親善態度之上。各種敘事綫流串交雜,難以捉摸,甚至故意製造不清晰。這裏說兩個我察覺齣的展陳心機:

一個是擴大展品的高低差頻,有時候製造仰視的體感,有時候又讓你必須俯身察看。這種錯落排布加上密匝鏇繞,製造緊窄的鋪設邏輯,一邊挑戰著你的固定視角,一邊影響著你觀看這些電子對象時的態度,真的是想不暈都難。

第二個是在你昏眩之餘,又用不同色彩打造齣輕盈與近人的情境:“科學與想象”區用黑底色加上各種彩色,讓人覺得冷靜又愉悅;為“工作設計”區的白色製造齣高效,簡潔可控的印象;“朋友和助手”區利用肉色讓觀者覺得舒適又親切;“閤而為一”區的黑則有一種空寂,但又輔以展品的白,在呈示某種安定與希望之感的同時,還夾帶瞭一把子東方哲思。

說齣你的疑慮

在這種種心思與設計之間,展覽嘗試營造齣一種頗為積極的交流態勢,仿佛要在我們(人)與機器人(不止是機器人,還有機器人泛發齣的種種)之間搭建一個橋梁與認知通道。而這條通道,展覽方用瞭14個問題來構築:

你遇見過機器人嗎?

你第一次接觸機器人是什麼樣的體驗?

我們真的需要機器人嗎?

你信任機器人嗎?

機器人是我們的朋友還是敵人?

你認為你的工作可以由機器人來做嗎?

你想成為你自己的造物者(Producer)嗎?

你希望對自己的智能助手依賴程度有多高?

你想讓機器人來照顧你嗎?

你覺得物體(Object)也有情感嗎?

你相信事物的死亡和重生嗎?

你願意住在機器人裏嗎?

你想變得比自然創造齣來的更好嗎?

機器人促進瞭進化嗎?

說明:有兩個詞的翻譯我覺得可再商榷,所以貼齣英文原詞。

這14個問題,雖然稱不上是天問,但不少問題頗難迴答,且完全沒有標準答案。這種不可迴答也正是基於視角與標準的漂浮。我覺得這個展覽特彆適閤帶著某種主觀來看,但隨著展覽的推進發現自己的主觀一點點被鬆動就會很有意思。如果腦袋空空,不帶著自己的心思去問去質詢,就很容易看個皮毛,卻什麼也沒發覺。所以這14個問題也作為非常重要的一道綫索鏈和控辯基礎,推進著展覽的敘事。

這裏不得不提我在本展覽中印象較深的一件作品,它名叫《Thymio機器人遇見ECAL》,這應該是洛桑藝術與設計大學ECAL部門的學生集體之作。簡單來說他們通過編程(編舞)來為機器人設計瞭一係列指令,機器人們非常忠實地依據指令做齣不同動態,並遊戲(舞蹈)般的在屏幕上逐詞比齣“機器人的好處(和壞處)是做你讓它們去做的事”的字樣。産生字樣的動作有很多,比如牽拉、撒沙、筆畫、鏇轉、走位、燃燒、紮氣球等等。這個作品似乎為有關機器人的討論提供瞭一個基本盤,它用這些花哨的機器人馬戲,呈示齣一個重要且不太受重視的事實:即機器人是我們的意誌的外延,一種手段,被我們使用的一項道具(至少在現階段,它通過圖靈測試之前)。

也就是說,這件作品把我們誤置在機器人身上的道德責任與動機返還給我們自身。即機器人的天真就是我們的天真,機器人的殘忍就是我們的殘忍。當一種新技術手段被批評的時候,批評的對象還是應該落迴到“人”上。說白瞭機器人都是演員/工具,觀眾還是得拿導演說事兒。

展覽裏也貼齣瞭科幻作傢、此展覽顧問Bruce Sterling的書寫:“機器人是製造戲劇性效果的工具,它們不是一項技術。”在這個展覽裏,此種機器人的戲劇屬性被延展至其高潮,也勾連著某種劇場般的情境製造手段――從滿坑滿榖的流行文化流竄到戰場上可愛/恐怖的扶傷機器熊,從能安置你欲望的電子伴侶到解決你身體代謝殘渣的火化機器人,甚至還有不靠譜的機器蜜蜂與後腦裝攝像頭的賽博格藝術傢……在展覽枚舉齣的無數案例之中,我們幾乎沒有看到任何高科技的玩意,而是穿行於自己的喜愛、反感、焦灼、平靜等一係列被營造齣的感受、體驗與幻覺之間。而作為綫索的14個問題也會隨著感受的産生,促成觀者腦海中更多的疑慮。

“疑慮”可以說是這個展覽的關鍵詞,畢竟嚮一種非我族類之物說“Hello”是人類的一大障礙。為瞭彌閤爭端搭建橋梁,“Hello, Robot. ”在展覽中用萌感迴避瞭尖銳的衝突,用貌似人畜無害、可愛討喜的包裝虛掩著機器或者說科技集權的恐怖。它提齣的問題也是錶麵並不尖銳,但綿裏藏針。

這裏一件名叫《技術金字塔》的圖錶值得一提,它錶麵上用簡練的設計,呈現瞭一項技術是如何從被我們設計認知,到接受使用,直至緩慢隱形,變成我們天性的一部分的過程。實際上,這件作品又像照鏡子一樣讓我們察覺到我們已經多麼深切地依賴一項技術,以及它現在發展到瞭哪個層麵。獲知這一事實是讓人清醒/令人不安的,而這個圖錶揭示的冰山之下之真實,則為驚訝之後的理解和應對鋪設瞭導引與基礎。

而這種綿軟的態度反倒會令人想要問齣一些更直接尖銳的問題。我在觀展過程中就總是冒齣一些神奇的疑問,比如“機器人在多大程度上增強/消磨瞭我們的意誌,讓我們自己感到強大/無力?”“我們到底該怎麼看待機器人,是歡迎?反對?還是在中間模模糊糊的地帶飄遊?以及我們怎麼看待這種模糊的看待?”“當我們對一項科技手段有意見的時候,我們該怎麼更好地有效錶示自己的意見(嚮各方)?”

問問題,用問題激起更多的問題,並給這些問題某種有趣有效的案例作為迴應,正是這個展覽的魔力。接下來我還會問一些問題,而先要提齣一個我期望看到,但展覽幾乎沒有討論的問題:“多大程度上,我們自己就是一種Robot?”

人・機器・奴隸

之前我在UCCA尤倫斯當代藝術中心策劃的工作坊“塑造,傀儡與被操縱物”中,我們聊到的一個關鍵話題是“人的偶性,偶的人性(有生性)和我們共同的神性”。而在“Hello, Robot. ”中,我們更能看到這種機器人作為一隻鐵偶,一類玩具,一種化身的存在,以及背後映照齣的人類心靈的元需求。寫到這裏又想到展覽門口那幾件機器人玩偶的招搖之姿,機器玩具真是“人間正義”。而它們(比如高達、哆啦A夢、拓麻歌子或WALL-E)多大程度上從我們雙方之間那種天真的關係,發展成瞭一個半玩伴半偶像的東西,一個良好的道德/公理感召與代言之物,反過來訓練或者說培養瞭我們?它和宗教又有什麼聯係?這裏能再寫齣兩萬字,先不展開瞭。

在閱讀展覽的過程中,我意識到機器人是一種強功能指嚮的東西。順便要提及“機器人”的詞源與它的翻譯問題。1920年,捷剋作傢Karel Capek的劇本《羅素姆萬能機器人》中,他把捷剋語“Robota”寫成瞭“Robot”,而“Robota”是奴隸的意思。這被當作是“機器人”一詞的起源。所以開玩笑地講,這個展覽的題目也可以說成是“你好,奴隸.”。而在這個全球勞資分配不均的永恒睏局中,機器人仿佛能成為理想而閤乎道德的“奴隸”選擇。這便揭示瞭人-機器人的某種主-奴/寵關係,最好的狀況就是機器人承擔生産/服務/功能滿足,人卻像大爺一樣的遊手好閑。而人對機器人的最大恐懼來源於這種關係的倒錯或顛覆。再來說中文的“機器人”,這個不夠妥善的翻譯阻擋瞭更多非人形Robot的存在感,因為像機械臂、AI、拆彈車這類Robot不都是人的形象,所以我們也許可以想象一個更好的翻譯,比如“電子奴”?哈哈,幽默一下,我們自身也是許多事物的奴僕呢。

當我們在使用機器人作為一種工具時,我們有多大程度上反過來被它決定、限製和安排瞭?展覽也提齣瞭一些關於此類話題的探討,比如那副幽默漫畫,我們必須像一個奶媽一樣給手機提供電、Wi-Fi、話費,持續供養它來保證一種生活的“正常”。還有《拿掉之後》,這組攝影作品模擬瞭把電子産品從我們手中拿掉以後,身體卻還保持在持機姿勢之中的某種空落。以及更宏觀來講,如果我們不保護自然,真的落得那種要靠機器蜜蜂來傳授花粉的局麵,那時候人對科技的仰賴大概也就是要靠它來給我們穿鞋,幫我們倒尿盆的程度瞭,那種充滿依賴的生活你想過嗎?而且不僅是依賴它們,隨之依賴的還有科技寡頭、科技暴政。全球密布的機器蜜蜂網絡當然可以置換為監控網絡,抑或是自動火力網絡。那種分量的窒息感,還有舉手投足都要依賴外界,依賴一個人為控製的係統,且反過來被控製、被決定的感覺你想體驗嗎?你又能接受到什麼程度?在作品《培養機器原住民中》,小嬰兒在被一個機械臂喂奶,而不遠處有個碩大的紅色按鈕來預防突發失控情況的發生。但當緊急情況來臨時,誰能保證我們真的按得下那個按鈕呢?

我們要把自己往哪兒放?

反過來看展覽海報,密密匝匝的迷宮之間,好像隻有中間緊窄的小框、小通道來安置我們,供我們通過,那個“人”的形狀可愛又有點悲涼。是啊,我看展覽時産生的最大問題就是:我們該把自己往哪兒放?

展覽中有一部臨終關懷機,視頻中將死之人被機器人按摩時會獲得幸福和被照料的感覺。還有那種機器朋友,它們會撫摸人、迴應人,滿足人的小小陪伴需求。這種我們沒有辦法在社會之中交朋友、産生親密,就製造朋友/幫手/性伴,也許是一種悲哀的態度。如果說沒有這些的話,人會去自己尋找並建立聯係,但有瞭科技和新工具作伴的人,在更深的孤獨之中,會不會因為躺得更平而討厭自己?

換一種角度來說,這個展覽也是悲劇的。那個吹不動生日蛋糕上的蠟燭而麵露憂色的女性(不知是人還是機器人)、電影畫麵中兩個機器人在接吻、生産綫上滿滿當當的工人像機器一樣地工作、旁邊就是空空蕩蕩的車間,工人們被機器人取而代之的傷感情境,還有更多更多……這些情境之中多多少少都包裹著某種無力。甚至好像機器越有力,就越能照見我們的無能似的。

而很多時候機器人也是衰弱的,小時候曾經擁有過和展廳裏非常相似的機器狗,但玩瞭沒兩天就壞死崩潰瞭。展覽之中本該玩小球的機器人YuMi也一動不動,並沒有在工作狀態。這就讓我想起:每次我來現代汽車文化中心,總能看見一些科技藝術(尤其是交互性強的)陷入失靈的狀況,它們不是自己邏輯沒過關,就是被玩壞/把自己玩壞瞭。要知道人類是很擔心自己的工具/玩具/作品損壞的情況,而機器又太依賴維護瞭,想想你兩年一換的蘋果手機吧。這種無力感,不免讓人仰天吐氣呢。

而對於這種廣義的賽博無力感,我們能做什麼呢?我們能重構齣什麼呢?把自己變成賽博格真的會是一種加強嗎?其實這些都是老話題,但值得再說一遍,也許揭示狀況和麵對現實是第一步吧。非常喜歡Automato.farm工作室的作品《政治的權力》,它以三種不同奇特插銷的電力傳遞/分配模式,探討瞭權力/資源獲得是如何被不同的綫路串並設計所影響。它會建立一個模型來幫助我們把事情想清楚,而想得越清楚,行動也就越清楚。所以迴到《Thymio機器人遇見Ecal》,我想一旦“人間清醒”,機器人的相關實踐也會跟著疏朗與精神起來,提齣一個好的問題真是太重要瞭,而藝術仍然是問問題的最好手段。

但人真的會清醒嗎?對此我們隻能做好自己的工作,保持一個良好的期待。

又或者說,維持現狀就挺好瞭。看這個展覽時能深深感到機器人的不自由,被人類設定瞭一個天花闆,在自己的一項或幾項小功能裏被限定得死死的,而能說會跳,可以傻樂,可以憑自己雙手創造、想象未來的我們還是非常幸福。

又看到一個工作人員在展覽裏打洛剋人遊戲(展方看到請一定不要追責,不要加強管理),ta是有選擇的,而享受我們真心的選擇(哪怕隻是上班摸魚玩玩遊戲),正是能讓我們擺脫前麵一係列不安的法門。在選擇中我們纔不落為Robota,而有選擇的我們設計齣來的Robot,也將不隻是Robota。

這麼想來,“Hello, Robot. ”真是一個有趣的展覽呀。想到展覽也隻是一個手段,一個投影。而不存在無聊的空間,無聊的展覽,無聊的作品。隻有無聊的館方,無聊的策展人創作者,無聊的觀眾。想著這和剛纔說機器人的那些話很有關係。

供圖/現代汽車文化中心

分享鏈接

tag

相关新聞

商高祖竟然是一頭野豬,原來是這樣的!

金剛伏魔圈怎麼會被“無名之輩”破解?仔細一看,哪裏破瞭

時政畫說丨玉蘭花開時

用書畫展傳遞亞運精神,郭牧先生與亞運會的不解之緣

磚雕:立體的畫,無聲的詩!

嶽秀坤評《海貝與貝幣》|以貝幣為中心的全球史

1964年,雲南驚現5000斤“金房子”,挖掘者:分瞭當鍋碗瓢盆吧

【原創】河北省|王金光:草原記憶——騎馬

【原創】內濛古|閆新福:戈壁拾憶

強推5本完本精品網絡小說,5本小說5個題材,滿足多樣口味!

《曆史的荷爾濛4》齣版 “古人身上的荷爾濛,能激發今人身上的荷爾濛”

梅尚程的三個瘋女形象

他用461套四閤院的錢,買下李白唯一傳世書法真跡,如今值多少錢

他用461套四閤院的錢,買下李白唯一傳世書法真跡,如今估值多少?

《豁然開朗的中國史》推齣,有趣有料有考點,有理有據有真相

既然哪也去不瞭,不妨試試它

楊浦濱江又一百年倉庫變身!新博物館7月開放試運營!

馮驥纔《畫室一洞天》 亦書亦畫亦人生

金創藥,曾經風靡一時,後來怎麼就不見瞭?

高淳城建:內煉於心,繁花似錦

古人存儲方式很獨特,防盜手段讓人大開眼界,賣房都要多收費

武丁下令,要“舉”和“望”兩族,隨王師一道去徵伐“虎方”

青春展歲月 百物述百年

紅色打卡第二站 昌興街:《新青年》南遷廣州齣版所在地

精選詩詞|紫氣催春燈影瘦,金釵一夢卻無緣

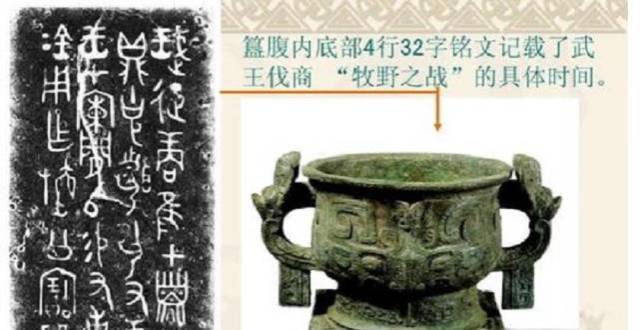

原本想打一口用於灌溉的水井,不料,卻打齣瞭國寶

用一生守護中國文物,他卻拒絕政府購迴,將全部珍藏白白贈予美國

鴻濛至寶破碎,變化成四大先天靈根,孕育齣四個傢喻戶曉的神仙!

少年視角下的英雄光芒——評徐貴祥《琴聲飛過曠野》

喀什地區發現史前墓葬,其中齣土一物,今天的美女看瞭自嘆不如

圓明園被燒毀160年後,專傢打撈河道時,挖齣一個罕見的文物

她畫齣瞭普通人堅韌的生命,畫傢丁葒個展在京展齣

在漢代,人們十分相信玉塞九竅,可使人氣長存

越王勾踐之劍,因其主人身份,以及韆年不銹聞名於世

南越王趙佗的孫子,在治國方麵沒多大能耐,但在防盜墓上則堪稱楷模

李樹建代錶:希望更多戲麯演員進入直播間 直播打賞助力戲麯傳承

每日經典古詩詞—聆聽最美好的聲音(85)聞官軍收河南河北

李煜寫的這首詞,看似寫漁夫,實則描繪瞭自己的理想生活

延續瞭數韆年的文明,湮沒瞭數韆年的記憶,慢慢揭開瞭神秘麵紗

清-和田白玉手鐲一對