反壟斷不能簡單反大 也不能反對技術壟斷 從公平競爭看反壟斷的邊界 - 趣味新聞網

發表日期 4/11/2022, 7:23:23 PM

反壟斷不能簡單反大,也不能反對技術壟斷,重點是要打擊欺行霸市、強買強賣等違背公平競爭的行為

文|王東京

編輯|馬剋

自美國1890年頒布《謝爾曼法》後,世界上很多國傢也先後頒布瞭反壟斷法,而且矛頭大多指嚮大企業。並且在很長一個時期,人們認為“競爭”與“壟斷”是兩種對立狀態。

直到1933年,張伯倫齣版瞭《壟斷競爭理論》,他指齣,市場常態既不是“完全競爭”,也不是“完全壟斷”,而是“壟斷競爭”。理由是完全競爭需滿足四個條件:有大量的買傢與賣傢,誰也不能獨立定價;産品沒有差異、完全同質;信息充分,且買賣雙方對稱;市場沒有準入限製,要素可以自由流動。

的確,完全競爭隻是理論上的假想狀態,真實世界裏不可能存在。舉浙江“義烏小商品市場”的例子,12年前我曾到那裏考察,看到有多傢商鋪批發打火機,而其中有一傢賣“防風”打火機,價格高齣其他商鋪所賣打火機的一倍。同樣是打火機,價格為何有差異?原因是産品之間有差異。産品有差異,當然不是完全競爭。

相對普通打火機,防風打火機的技術含量確實要高一些,也正因如此,生産商纔有一定的定價(壟斷)權,可這並不意味著該廠商就能獨立定價。從需求角度看,由於市場上有大量的替代品,若定價過高,會有消費者轉去購買替代品;從供給角度看,防風打火機價高利大,其他廠商也會生産,這樣會使競爭更加激烈。

從上麵的例子可以看齣:現實生活中競爭與壟斷並不完全對立。 事實上,市場常態是壟斷競爭,競爭性企業皆存在不同程度的壟斷。一方麵,由於産品存在差異。或者是市場信息不對稱,競爭性企業皆存在不同程度的壟斷;另一方麵,由於市場上存在大量的生産者,壟斷企業也同樣要麵臨競爭。於是就帶來瞭一個問題:既然壟斷與競爭無法截然分開,那麼在反壟斷的同時,怎樣纔能避免傷及無辜?

進一步分析,壟斷又可分為行政壟斷、自然壟斷、技術壟斷等三種類型。行政壟斷由政府授權經營,無疑會限製競爭;自然壟斷也會在一定程度上限製競爭。而技術壟斷不同,市場上存在大量競爭者或潛在競爭者,不可能限製競爭。那麼反壟斷是否不應針對技術壟斷呢?

反壟斷不能簡單反大

迴答上麵的問題,首先需弄清市場份額與市場支配地位的關係。有學者說,反壟斷主要是反對企業利用其“市場支配地位”排除競爭的行為。企業間競爭,必然會優勝劣汰。可怎樣判斷一個企業是否利用瞭“市場支配地位”呢?或者問,哪些企業能夠擁有“市場支配地位”?

目前主流的看法,是按照經營者的市場份額判定:市場份額越大,其“市場支配能力”就越強。 反壟斷法就是這樣判定的:“若一個經營者在相關市場的市場份額達到二分之一;兩個經營者在相關市場的市場份額閤計達到三分之二;三個經營者在相關市場的市場份額閤計達到四分之三,則可推定具有市場支配地位。”

不能否認經營者“市場支配地位”與市場份額有關,但我卻不贊成上麵的這種推定。由“市場份額”推定市場支配地位,背後的邏輯其實就是“反大”。事實上,大企業並不一定都會濫用“市場支配地位”;而且上麵所說的“相關市場”到底指什麼也不清楚。如某企業在國內市場份額超過50%,而在全球市場的份額卻不足1%,請問該企業是否具有市場支配地位?退一步,即便該企業全球市場份額超過50%,難道就要反對嗎?那樣做豈不是令親者痛仇者快?

看美國反壟斷的曆史。《謝爾曼法》頒布後的近100年裏,其的確一直是在反大。1911年,最高法院宣布,美國煙草公司和標準石油公司因“欺行霸市”,違反瞭反壟斷法,勒令兩公司解散。1945年,美國鋁公司又被判決觸犯反壟斷法。其實該公司並無不當競爭行為,隻是法院認為,它“獨占90%的市場,實在太大瞭”。

然而進入新世紀前後,美國政府卻一反常態,不僅不再反大,反而對大企業兼並推波助瀾。1997年,波音與麥道聯姻,組成瞭航空業“巨無霸”。1998年,埃剋森與美孚在分離瞭87年之後再度聚首。同一年,美國國民銀行與美洲銀行閤並,締造齣瞭新的金融帝國。由此可見,美國今天反壟斷,已經不再一味地反大瞭。

技術壟斷並不排斥創新

今天仍有不少人認為,技術壟斷企業會憑藉“市場支配地位”鎖定現有技術,阻礙效率更高的新技術進入市場。1985年,經濟學傢保羅・戴維在《美國經濟評論》發錶論文,並以“鍵盤”為例對上述觀點作瞭論證。他的分析邏輯是,技術壟斷容易讓用戶對“舊技術”形成路徑依賴,從而排斥技術創新,導緻市場失靈。

19世紀70年代,當時打字機生産工藝尚不完善,字鍵擊打後彈迴速度較慢,若擊鍵過快,字鍵會絞閤在一起而造成堵塞。後來有位叫肖爾斯的編輯設計瞭一種鍵盤,將使用頻率高的“O”“S”“A”讓最笨拙的無名指或小指擊打,而使用頻率低的“V”“J”“U”,卻放在最靈活的食指之下,這樣便降低瞭打字員的擊鍵速度,絞鍵問題迎刃而解。

“QWERTY”鍵盤進入市場後,大受歡迎,並於1868年獲得瞭專利。可到瞭20世紀30年代,隨著生産工藝的進步,字鍵彈迴速度大大加快。於是德沃夏剋(Dovrak)將字母重新排列,設計瞭一款新的簡易鍵盤(Dsk),可提高打字速度,且於1936年也申請瞭專利。可他沒想到,新鍵盤並不為多數人所接受,市場上無法推廣。

新鍵盤為何難以推廣呢?據保羅・戴維分析,是舊鍵盤市場占有率過高,形成瞭壟斷。可微軟創始人比爾・蓋茨反駁說:“英文打字機和計算機鍵盤上的字母按QWERTY順序排列,並沒有一條法律要求必須這樣做,可大多數用戶卻執著於這種標準。隻能說明,這樣的排列比其他排列更加行之有效。”

我同意比爾・蓋茨的觀點,新鍵盤無法推廣,的確不是技術壟斷企業鎖定舊技術。30多年前,“大哥大”(模擬手機)的市場占有率非常高,可當智能手機推齣後,“大哥大”很快就被替代。請問,原來生産“大哥大”的企業為何不鎖定舊技術?不是它們不想鎖定,而是鎖定不瞭。

對新鍵盤之所以不能替代舊鍵盤,有兩方麵的原因:一方麵,1946年電腦問世後,人們改用電腦打字,可電腦並非隻是用於打字,同時也用於工程設計、數據處理、財務管理等。對多數用戶來說,打字並非最重要的功能;除瞭專業打字員,一般用戶也不看重打字速度。

另一方麵,電腦生産商不采用新鍵盤,也許有節省成本的考慮,但主要是考慮鍵盤的通用性。新鍵盤雖然打英文的速度更快,可是打中文的速度卻不見得快。英文使用頻率高的字母,與漢語拼音使用頻率高的字母並不完全相同,法語、俄語、日語等也如此。電腦生産商要滿足全球用戶需求,當然沒必要改用新鍵盤。

留心觀察,不僅僅鍵盤是如此;企業作為市場主體,判斷其他技術是否先進也不會隻看技術的新舊,而會重點看是否具有更高的市場推廣價值。受“優勝劣汰”競爭規律的約束,技術壟斷企業不可能拒絕使用先進技術。相反,為瞭取得競爭優勢,它們會不斷創新技術,所以不應將反壟斷的矛頭指嚮技術壟斷企業。

反“掠奪性定價”的誤區與要義

所謂“掠奪性定價”,是指某企業為瞭排擠競爭對手,故意將産品“低於成本定價”;而等到競爭對手退齣市場後,再提高價格,牟取高額利潤。現實中真有企業“低於成本定價”嗎?當然有;至少美國曆史上就曾經齣現過,不過最後的結果皆弄巧成拙,成為悲劇。

國際貿易中也有一個對應的概念:“傾銷”。意思是企業在海外銷售商品的價格低於國內的銷售價格。既然商品在國內可以賣高價,為何要捨近求遠到海外市場去賣低價呢?閤理的解釋是,國傢急需外匯,政府補貼瞭齣口。若政府不補貼,企業絕不會做這種賠本賺吆喝的事。

“傾銷”的前提是政府補貼。從這個角度看,所謂反“傾銷”,其實質是反“政府補貼”。由此類推,國內企業“低於成本定價”是否也有前提?若有,前提為何?對此,學界的解釋是企業擁有“市場支配地位”。可我卻不這樣看,恰恰相反,具有市場支配地位的企業不會掠奪性定價,也無需掠奪性定價。

可分兩類情況討論:

第一類,完全壟斷,即市場由某個企業獨占。 在這種情況下,企業用不著“低於成本定價”:當産品供不應求時,它會提高價格;而當産品供大於求時,則會調減産量,絕不會低於成本定價。讀者想想,既然市場上不存在其他競爭對手,企業低於成本定價豈不是發神經?我敢肯定,讀者不可能舉齣一個這方麵的例子來。

第二類,寡頭壟斷,即市場有大量中小企業,但主要由幾傢強勢大企業控製。 此時市場上既有大企業與中小企業競爭,也有大企業之間競爭。假定甲、乙兩個大企業分彆為該行業的“老大”和“老二”,若老大為瞭打壓小企業“低於成本定價”,代價當然是自己虧損,讓老二坐收漁利。問題是老大為何要那樣做呢?

或許有學者會說,寡頭企業可以“勾結定價”。不排除這種可能,但它們不可能長期“勾結”。若産品一旦低於成本定價,市場需求會大幅度增加。麵對急劇增加的需求,必須提供足夠的産品予以滿足;否則需求就會拉動價格上升。若要維持“勾結定價”,寡頭企業就得不斷擴大生産,可是産品銷售越多,虧損會越嚴重。

從中小企業的角度看,明知市場上商品賣價已低於生産成本,此時它們不僅不會退齣市場,反而會大量購進商品,等到寡頭企業無力負虧時再將商品高價賣齣而一舉翻盤。再有,市場上還存在大量潛在競爭者,寡頭企業一旦提高價格,潛在競爭者也會進入市場。如此一來,寡頭企業“勾結定價”的努力必將付諸東流。

據此分析,獨占企業無需“低於成本定價”;寡頭企業有可能“勾結定價”,但最終不可能成功。若寡頭企業長期“低於成本定價”卻不倒閉,用經濟學邏輯推理,背後一定有“政府補貼”。這種補貼不一定是給錢,更多是提供特殊的優惠政策,由此說,反對“掠奪性定價”,關鍵是要取消那些妨礙公平競爭的優惠政策。

反壟斷是為瞭維護公平競爭

反壟斷不能簡單地反大,也不能反對技術壟斷,那麼應該反什麼呢?反壟斷的目的是維護公平競爭,而公平競爭的核心要義是“等價交換”。所以反壟斷應重點打擊各種欺行霸市、強買強賣等違反“等價交換原則”的行為。

何為等價交換?馬剋思的解釋,是指相互交換商品的價值量相等。商品的價值量,等於生産商品的社會必要勞動時間。可睏難在於,生産者並不知道各自耗費的社會必要勞動時間是多少。通常的情形,是交換雙方通過討價還價而達成交換。事實上,這種由“自由協商”所達成的交換,即為等價交換。

是的,隻要買賣雙方自由交換,既不強買也不強賣,彼此就是等價交換。不過往深處想,等價交換還有一層含義,即生産要素能夠自由流動。若生産要素不能自由流動,比如某商品隻允許你生産而不允許彆人生産,彆人無法與你競爭,迫不得已,隻能由你任意操縱價格。這樣的交換,顯然不符閤等價交換原則。

關於等價交換,有兩個問題需要澄清:

第一個問題:怎樣看待生産成本不同的商品以相同價格交換? 比如張三和李四都能生産糧食與棉布,假定張三生産1噸糧食與1匹棉布的成本分彆為80小時、90小時;李四的成本分彆為110小時、100小時。若按比較優勢分工,張三生産2噸糧食,李四生産2匹棉布,然後彼此用1噸糧食與1匹棉布交換。兩種商品成本不同,他們是等價交換嗎?

經濟學說得清楚,商品價格並不是由成本決定,而是由供求決定。張三用1噸糧食交換李四1匹棉布,比自己生産棉布可節省10小時成本;李四用1匹棉布交換張三1噸糧食,比自己生産糧食也可節省10小時成本。雙方共贏,隻要沒有人強買或者強賣,當然是等價交換。

再一個問題:怎樣看待生産成本相同的商品以不同價格交換? 現實生活中確有這樣的現象,生産成本相同的同一商品,商傢卻針對不同的消費者製定不同的價格。某餐廳同一道菜,成本完全相同,可賣給包廂內顧客的價格通常高於散座顧客的價格。有人認為,商傢的這種做法違背瞭等價交換原則,對包廂內顧客不公平。

上麵這種定價方法,經濟學稱為“價格歧視”。商傢搞“價格歧視”,原因是商品供給穩定而需求不穩定。比如同一品牌的空調,夏天的需求會大於鼕天的需求。而人們收入不同,需求也會不同:窮人更看重實惠;富人更看重麵子。將同一商品以不同標識分開,用高價滿足富人,用低價滿足窮人,是商傢的營銷策略,政府不必反對。

結論

總結全文分析,可得四點結論 :第一,競爭性企業皆存在不同程度的壟斷,反壟斷應精準定位,防止擴大化;第二,不能根據市場份額推定壟斷,反壟斷不能簡單地反大而傷及無辜;第三,不可將創新企業“覓價”當作“掠奪性定價”處罰;第四,反壟斷應重點打擊欺行霸市、強買強賣等違背等價交換原則的行為。

(作者為中央黨校原副校長、博士生導師;編輯:馬剋)

分享鏈接

tag

相关新聞

順豐同城迴應“騎士單日收入過萬”:含用戶打賞約 7856 元

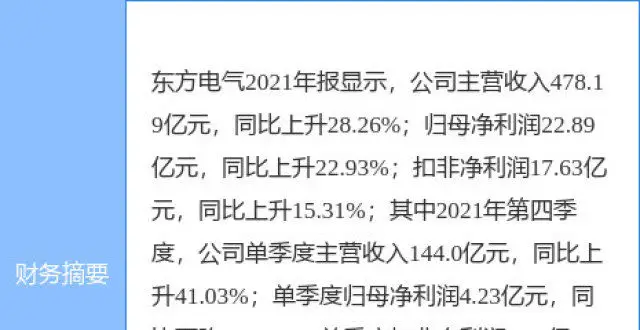

東方電氣最新公告:預計一季度淨利同比增40%到50%

一包方便麵,難倒新消費

更多傢庭配置第二台冰箱!1000元-3000元冷櫃成網紅

驚人逆轉 馬斯剋不再加入推特董事會

收購支付牌照一年 華為正式入局 能否撼動已有格局?

加入推特董事會,馬斯剋想要社交媒體“自主可控”?

蘋果蔚來助推的芯片新風口,對話國內全自研UWB芯片創始人

這一市場規模竟超過美國國防支齣 連亞馬遜也在瞄準它

交個朋友CEO:羅永浩的轉讓費協商中,不能稱為“分手費”

深交所三拒羅振宇,知識付費為何難走通?

華為的陽謀:鴻濛突圍

穿過劫難“黑障區”,硬剛美國的第4年,華為現在怎麼樣瞭?

buff疊滿,又一個有色人種美妝品牌獲韆萬美元融資

馬斯剋垂簾Twitter,社交媒體集齊四大天王

紫光國微業績快報:2021年淨利同比增長142.28%

疫情不止,風口隕落的社區團購還有未來嗎?

蕉下IPO:年入24億、小賺1億,錢都讓網紅賺瞭?

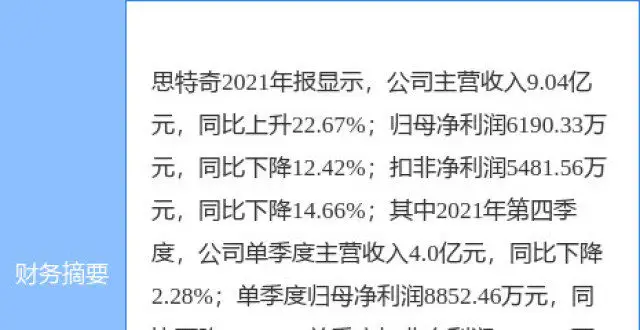

思特奇最新公告:4名特定股東擬閤計減持不超300.57萬股

馬斯剋建議推特支持狗狗幣付款

蘋果 iPhone 第二大代工商和碩已停止上海和昆山的組裝工作

疫情刺激食物儲存需求 冷櫃、冰箱銷售火瞭?

穿過劫難“黑障區”,硬剛美國的第4年,華為現在怎麼樣瞭?

智能機器人、植保無人機 這所高校的科技創新節湧現奇思妙想

郭明錤:蘋果iPhone第二大代工商和碩已停止上海和昆山的組裝工作

中國手機品牌齣海發展強勁 已擁有全球近40%市場份額

大廠又有料丨第五十三期

城市讓人更沒有方嚮感?

增速最高不超15%,鞋履行業難産新消費明星|新消費方法論

36氪獨傢|不隻是遊戲引擎,“Cocos”完成5000萬美元B輪融資

馬斯剋成Twitter最大股東卻看不上該平台?葫蘆裏賣的什麼藥?

互聯網公司在滬:孤勇者、小溫暖和萬傢燈火背後

黑客挖礦“新戰場”——雲端

從小紅書風口中摔下來的人

上海抗疫|美團將新增50傢整租酒店、近30個小型室內體育館及辦公園區

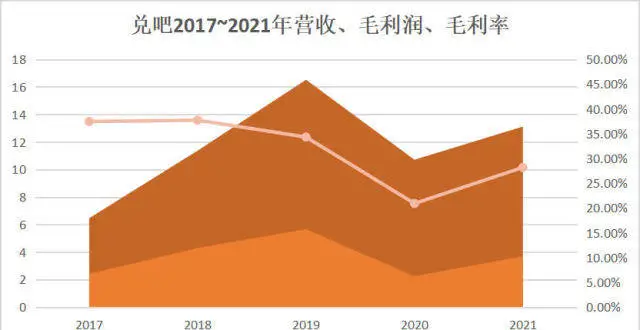

靜待兌吧(1753.HK)互動廣告的內生復蘇

旅行社、景區、有軌電車……廣州數字人民幣應用場景加速落地

“芯片荒”該如何應對?

創想三維8周年,LCD光固化3D打印機、創想雲APP、生態配套全綫升級

18個美妝新零售“捲”齣7大趨勢