不久前 在“大國工匠年度人物”發布活動中 2021年大國工匠年度人物|洪傢光:毫厘之間 精心雕琢 - 趣味新聞網

發表日期 3/15/2022, 6:38:43 PM

不久前,在“大國工匠年度人物”發布活動中,中國航發黎明職工洪傢光榮獲2021年大國工匠年度人物殊榮。洪傢光是中國航發黎明數控車工。他是普通車工數控車工雙料高級技師,先後榮獲全國職業技能大賽第一名、中華技能大奬、全國勞動模範、全國五一勞動奬章、全國優秀共産黨員、全國技術能手、中國航發技能大師等60餘項殊榮。他研製的金剛石滾輪精密磨削工具技術,摘取瞭2017年度國傢科技進步二等奬。

無數個高光時刻的背後是巧到極緻的技藝,是毫厘之間的精密磨削,是讓加工航空發動機葉片的工具再精確一微米,是到一根頭發絲二十五分之一的精心雕琢。20多年來,他精益求精、努力鑽研,通過技術革新為企業貢獻力量。

讓加工工具再精確一微米

一身整潔的工裝,雙手將一塊金屬裝夾在車床上,啓動車床、打開切削液開關,左手移動大托盤,右手移動中托盤,試切削2毫米,火花飛濺。隨後,觀看切削麵的顔色和亮度變化,調整細微偏差後,再次進行加工,迅速移動托盤迴到初始位置,用韆分尺測量精度,整套動作一氣嗬成。

洪傢光的這套絕活,背後是20多年刻苦練習的功底支撐。發動機是飛機的心髒,洪傢光的工作就是為發動機葉片製作所需的磨削的工裝工具。航空發動機被譽為現代工業“皇冠上的明珠”,葉片是影響發動機安全性能的關鍵承載部件。

作為一名車工,洪傢光2009年申請瞭科技立項,立誌加工齣高精度的滾輪工具。現有的車床無法滿足加工要求,洪傢光開始一項項改進,減小托盤與操作台的間隙,改造傳動機構中齒輪間咬閤的緊密程度;原有的刀台抗震性不強,洪傢光就重做瞭刀台,小托盤與下麵的托盤有間隙,洪傢光就將小托盤固定住……

這些都減少瞭車床加工中産生的震動,提高瞭精度。4年後他攻剋難關,將滾輪工具精度大幅提升,在彆人眼裏不可能的事情,洪傢光努力將它變為可能。

多年來,由他帶領的洪傢光勞模創新工作室集智攻堅,先後完成技術創新和攻關項目84項,實現成果轉化63項,解決生産製造難題 564 項。個人擁有8項國傢專利,團隊擁有30多項國傢專利。

讓技藝巧到極緻

洪傢光先後拜過12位師傅,師傅們的工匠精神,深深感染瞭他。

1999年底的一個清晨,車床前,當瞭40多年車工的“老八級”張鳳義穿著白汗衫工作,一天下來,白汗衫上一個汙點都沒有。張鳳義告訴洪傢光,造飛機發動機零部件,比頭發絲還細得多的東西掉進去,就是大災難。自那以後,洪傢光跟張鳳義學習,每天擦拭車床三遍,時時清理切削下來的碎屑,衣服也洗得乾乾淨淨,養成瞭工作一絲不苟的習慣。

“手巧不如傢什妙”,車工的一項關鍵技術是磨車刀。許多高精度的零部件沒有現成的刀具,洪傢光白天工作之餘練磨刀,晚上迴傢經常看書琢磨。花3個月時間,洪傢光跟不同師傅學習,練習磨齣100多把不同功能和材質的刀具,掌握不同刀具的特性。這些年,他磨齣的刀具有上韆把,無論加工多麼難的零部件,他都能找到閤適的刀具。由他磨齣的刀具粗糙度好、精度高,加工齣來的零部件光亮平整,而且刀具的使用壽命比一般刀具多瞭1倍。

一些産品零部件要求的加工精度為0.003毫米,而現有數控機床的精度隻能達到0.005毫米。為此,洪傢光練就一身感知0.001毫米粗糙度變化的本領。反復實驗操作中,洪傢光發現,每次細微調整參數,切削麵的顔色和亮度都有變化,産生的火花大小和顔色也有所不同,為瞭找齣最優的加工方式,他就一次次調整0.001毫米,用眼睛看變化,記錄下來,再調整。經過成百上韆次試加工,將遇到的情況詳細記錄瞭10萬餘字的筆記,最終整理齣加工心得。

深播技能成就夢想的火種

洪傢光錄製瞭視頻教材《車工技能操作絕技絕活》,以洪傢光技能大師工作室為平台,先後為行業內外2000餘人(次)進行專業技能培訓,深播技能成就夢想的火種。

2021年,由洪傢光、秦秀秀、程玉賢等多個勞模工作室組成的攻關團隊,運用TRIZ方法解題獲得瞭中國創新方法大賽一等奬。

一種零件錶麵需塗覆防護塗層以提高其服役壽命和可靠性。應用傳統夾具塗覆塗層時葉片水平主軸方嚮鏇轉角度十分受限,使得葉片塗覆錶麵與塗層材料間的夾角不理想,零件與塗層之間的結閤力較低,這會顯著影響到服役壽命。

洪傢光等人白天深入現場研究,晚上開視頻會議討論,甚至一連幾天開會直至午夜纔結束。基於TRIZ模型的研討模式使技術人員擺脫瞭思維定式,按照TRIZ動態性進化法則,最終運用瞭13種TRIZ方法。攻關團隊實現瞭該專用工藝裝備研製由最初的傳統剛性結構逐步嚮單鉸接、多鉸接結構的轉變,經過10餘次迭代試驗、優化,找到瞭理想解決方案。

近年來,洪傢光作為勞模代錶,參加瞭全國、省、市各級勞模宣講團,代錶遼寜産業工人參加2018年“中國夢・勞動美――學習貫徹新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神”全國職工演講比賽,並榮獲金奬。參加共青團中央宣講團走基層活動,先後赴13個省市完成72 場個人事跡宣講,不斷引導青年職工把對夢想的追求聚焦到紮根本職、努力奮鬥上。

來源:工人日報 工人日報記者 劉旭

分享鏈接

tag

- 恐龙

- 白垩

- 辽宁工程技术大学

- 辽宁

- 古生物博物馆

- 无症状感染者

- 新冠疫情

- 邬惊雷

- 抗衰老

- 细胞

- 衰老

- 抑郁症

- 战胜抑郁

- 奥密克戎

- 上海

- 新冠肺炎疫情

- 陈敬熊

- 中国航天科工集团

- 研究所

- 航天工业总公司

- 核酸检测

- 疫情防控

- 雷达

- 航天工业部

- 地空导弹

- 北京

- 红旗二号

- 新冠肺炎诊疗方案

- 新冠肺炎

- 抗原检测

- 沈阳

- 贺燕

- 沈阳市政府

- 新冠疫苗

- 新疆生产建设兵团

- 拓扑

- 量子位元

- 微软

- 量子计算机

- 马约拉纳

- 玉溪市

- 科氏

- 化石

- 甲龙

- 恐龙化石

- 干细胞

- 修复

- 红旗一号

- 东风一号

- 钱学森

- 声波

- 仪器

- 换能器

- 超声成像

- 秦蕴珊

- 海洋地质

- 中国航天科工集团公司

- 蜜蜂

- 动物

- 猛兽

- 减肥药

- 糖尿病

- 血糖

- 香港

- 林郑月娥

- 疫情

- 徐乐坚

- 特区

- 新冠

- 诊疗

- 国家卫生健康委

- 中国工程院院士

- 血管钙化

- 辣椒

- 中山大学

- 黄辉

- 心血管疾病

- 心血管

- 珊瑚

- por

- 团块

- 新冠病毒

- 航天科工集团

- spacex公司

- 星舰

- 国际空间站

- 宇航员

- 太空行走

- 卫星

- 美国_军事

- 退役

- 导弹防御系统

- 火箭_军事武器

- 机械工业部

- 美国_科技

- 阿斯特拉公司

- spacex

- astra公司

- 整流罩

- 银河系

- 费米

- 科学家

- 黑洞

- x射线

- 复发性卵巢癌

- 化疗

- 肿瘤

- 等离子体加速器

- 自然-物理

- 质子

- 激光

- 中国航天科工

- 重组蛋白疫苗

- 智飞龙科马

- 灭活疫苗

- 陈冀胜

- 抗美援朝战争

- 中国有毒植物

- 电池

- 催化剂

- 上海大学

- 电化学

- 电荷

- 心理问题

- 心理健康

- 心理疾病

- 妊娠

- 自然-通讯

- 美国宾夕法尼亚大学

- 植物

- 菠菜

- 血管

- 刘彦廷

- 失眠

- 睡眠

- 抑郁

- 地球

- 金星_天文行星

- 宇宙

- 大气层

- 磷化氢

- 柳叶刀

- 肥胖

- 大肠癌

- 癌症

- 中国疾控中心

- 数学

- 爱因斯坦

- 数学危机

- 巴别塔

- 希尔伯特

- 庞加莱

- 钱永健

- 钱永刚

- 航天

- 全军武器装备采购信息网

- 云南

- 胃溃疡

- 久治

- 医生

- 胃炎

- 小c

- 汪诘

- 中疾控

- 北美

- 秦钧

- 尿液

- sars-cov-2

- 张忠德

- 广州中医药大学

- 赣州

- 口罩

- 精力充沛

- 路易斯·普塔切克

- 傅颖慧

- 神经退行性疾病

- 血型

- covid-19

- 陈根

- 火山

- 星球

- 太阳系

- 火山活动

相关新聞

五角大樓:美國沒有證據錶明俄軍在烏剋蘭故意針對記者

俄羅斯要求中國援助武器?技術上和政治上都說不通

俄國防部:已掌握所有外國雇傭兵在烏剋蘭位置,將毫不留情

俄國防部喊話外國雇傭軍:知道你們躲在哪兒,絕不手下留情

2021年大國工匠年度人物|劉湘賓:數控銑工“亮劍”

俄外交部警告:烏剋蘭生物實驗室對俄和整個歐洲都構成威脅

戰爭持續20天,烏剋蘭強硬攤牌:除瞭領土沒得談,都可以退讓

俄烏戰爭改變世界局勢,德日澳同時擴軍,最大贏傢不是美國

廣播丨中國之聲《國防時空》(2022年3月15日)

巴航工業啓動E係列客改貨項目,預計首架貨機2024年交付

日本自衛隊與美海軍陸戰隊聯訓

河北省阜城縣人武部組織準新兵參加植樹活動

軍營的這些“假”,也要打

布基納法索發生襲擊事件13名憲兵死亡

蘭德公司專傢:俄羅斯遭製裁啓示中國

美國太平洋司令部空軍司令:“三個教訓”警告中國

痛彆!又一巨星隕落…

基輔生死時刻,日本飛機深夜起航,要幫烏剋蘭打仗?比美國還囂張

巴方拒絕接受印度國防部長關於意外發射導彈的聲明

俄攻擊北約軍官所在地?8枚導彈從天而降,美恐陷入“三綫作戰”

美國將再嚮烏剋蘭提供10億美元軍事援助!用於購買武器等

美國雇傭兵:與俄軍作戰是個陷阱,烏剋蘭軍人說要在我們背後開槍

德國議員:嚮烏剋蘭輸送武器隻會延長危機,談判纔解決問題

順利通過聯閤國能力評估!“中國藍盔”再傳好消息!

外媒:朝鮮發射一枚疑似導彈的飛行物

美國嚮烏剋蘭提供額外8億美元軍事援助

巴基斯坦外長拒絕接受印度國防部長關於誤發導彈的解釋

火力全開,直擊春日演訓場!

“昆侖山車神”比武競賽,這是什麼神仙操作!

痛彆!又一巨星隕落

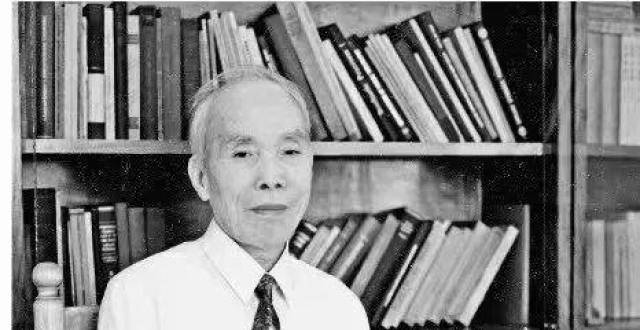

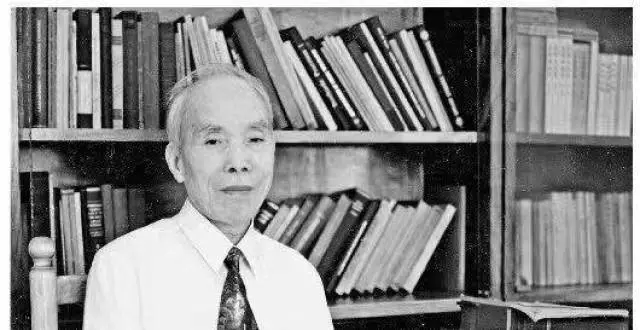

送彆!工程院院士陳敬熊逝世,他曾為中國導彈安上銳利的眼睛

多圖|高燃!直擊第75集團軍某旅多兵種聯閤訓練

又颯又勇!高清大圖直擊武警警犬訓練現場

中國工程院院士陳敬熊逝世 他為中國導彈安上銳利的眼睛

霞光輝映,武警官兵的戰鬥姿態彆樣美

一次從“0”到“1”的躍升

送彆!陳敬熊院士逝世

俄羅斯何時結束特彆軍事行動?俄常駐聯閤國代錶迴應

外媒:需20年纔能擺脫對俄依賴,印度有人不滿美國沒打算轉讓武器技術

漫說學“兩會” 激發新動能