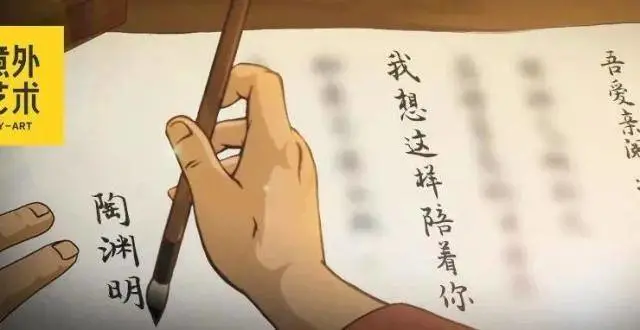

��喜歡一個人 是什麼感覺?是清晨捨不得醒來的美夢 請查收來自陶淵明的一封情書 - 趣味新聞網

發表日期 4/7/2022, 6:15:30 PM

��

喜歡一個人,是什麼感覺?

是清晨捨不得醒來的美夢,

還是每日暗自拂去的塵沙?

有些愛情是轟轟烈烈的,

有些愛情是細水長流的,

還有一些愛情,是這樣的:

願在裳而 為帶 ,束窈窕之縴身。

簡單點說就是......

我饞你身子。

你能想象得到,這是那個淡泊的陶淵明寫的嗎?

前幾天,我們講瞭一則陶淵明的遺囑,

我們看到瞭一個有所謂的陶淵明。

如果寫傢書的陶淵明讓你們看到瞭他的另一麵,

那麼寫情書的陶淵明又是另一個樣子。

▲ 明 祝允明 《陶淵明閑情賦冊》 局部

今天,我們就來聊聊陶淵明的情書《閑情賦》,看看這位飄飄然的大詩人,是怎麼講情話的。

“翩若驚鴻,婉若遊龍。”

or

“所謂伊人,在水一方。”

描寫佳人的詩句中,

有一種是華麗的,還有一種是質樸的。

陶淵明是哪種呢?他哪種也不是。

如果要形容陶淵明的情書,我覺得它是 鮮活的。

《閑情賦》的開頭是這樣寫的:

夫何瑰逸之令姿,獨曠世以秀群;錶傾城之艷色,期有德於傳聞。佩鳴玉以比潔,齊幽蘭以爭芬;淡柔情於俗內,負雅誌於高雲。

一段彩虹屁下來,陶淵明無非想說的就是:

哎呀呀,哎呀呀,這個姑娘實在是太美瞭吧!

美到隻有玉佩纔能配得上她的純潔,幽蘭纔能比得上她的香味吧。

所以想追她的話,那我必然也要是......

(好瞭好瞭,知道你在自戀瞭)

文學傢是不是多少都有一點那個什麼大病?

喜歡人,你就去追呀!喜歡彆人,又要擺架子,

要誇彆人好,又要順帶說說自己多高雅,纔能配得上人傢....

(好吧,想瞭一下,戀愛中的人,好像都有點這種小毛病)

▲明 《陶潛軼事圖》 局部

那把自己捧高瞭以後,總可以去追瞭吧?

但陶淵明卻又不自信瞭。

欲自往以結誓,懼冒禮之為��,待鳳鳥以緻辭,恐他人之我先。

想要靠前,卻又不敢嚮前,怕失瞭禮節;想要告知書信,以錶誠心,卻又怕彆人捷足先登,像不像一個情竇初開的少年?

如果,你以為,陶淵明寫的情書隻像個情竇初開的少年,那你又錯瞭。

實際上,陶淵明的情書“ 油膩” 得很。

這封情書,有多油膩?

這麼說吧,陶淵明生活在一個流行辭藻華茂的年代,他寫質樸的詩,是一件非常不漲粉的事。

在他所處的時代,幾乎沒有人懂得欣賞他。

直到幾百年後,他纔有瞭第一位粉絲:梁代太子蕭統。

他是難得發現陶淵明質樸價值,並大力推廣陶淵明詩歌的人。

但連他都看不下去陶淵明的情書,評價道:

“白璧微瑕,唯在《閑情》一賦。”

就是說,本來陶淵明是他心中的白月光,但在看瞭《閑情賦》之後,他覺得:

OMG!我的白月光被玷汙瞭。

那我們來看看,究竟是什麼樣的虎狼之詞,能讓他的頭號迷弟都直呼沒眼看。

願在衣而為領,承華首之餘芳;悲羅襟之宵離,怨鞦夜之未央。

願在裳而為帶,束窈窕之縴身;嗟溫涼之異氣,或脫故而服新。

願在發而為澤,刷玄鬢於頹肩;悲佳人之屢沐,從白水以枯煎。

願在眉而為黛,隨瞻視以閑揚;悲脂粉之尚鮮,或取毀於華妝。

這段文字大概是這個意思:

▲ 左右滑動查看陶淵明的貼貼~

看完之後是不是覺得陶淵明好像是有那麼點不忍直視瞭。

這也難免連他的第一位粉絲蕭統都不忍直視他的這封情書。

但又過瞭幾百年,蘇軾卻為陶淵明洗白。

他認為《閑情賦》是 “好色而不淫,閤乎風騷之旨。”

為什麼蘇軾會這麼說呢?

這就要說到陶淵明作為文化人的自我修養瞭。

除瞭對肉體的追求之外,他還有那麼一點作為文化人的小倔強在。

《閑情賦》也沒有停留在最淺層的肉欲上,在之後的六個願想中,陶淵明不再停留於肌膚之親,轉而對姑娘有瞭精神上的寄托。

於是他的念想變成瞭,希望做喜歡的人夏天的草席,手裏的扇子,夜裏的蠟燭,成為喜歡的人的陪襯。

願在莞而為席,安弱體於三鞦;悲文茵之代禦,方經年而見求。

願在竹而為扇,含淒飆於柔握;悲白露之晨零,顧襟袖以緬邈。

願在夜而為燭,照玉容於兩楹;悲扶桑之舒光,奄滅景而藏明。

他希望和喜歡的人形影不離。

願在絲而為履,附素足以周鏇;悲行止之有節,空委棄於床前。

願在晝而為影,常依形而西東;悲高樹之多蔭,慨有時而不同。

甚至希望成為她的木琴,能與她有靈魂的共鳴。

願在木而為桐,作膝上之鳴琴;悲樂極以哀來,終推我而輟音。

▲ 明 《陶潛軼事圖》 局部

但他始終在擔心,擔心他沒有辦法為他心愛的姑娘做到最好,擔心他不能常伴在她左右,擔心他不夠全能,沒辦法讓喜歡的人一直需要自己......

所以該怎麼辦呢?

陶淵明也不知道,我想每個在愛情萌芽之初的人,也不知道。

考所願而必違,徒契契以苦心。擁勞情而罔訴,步容與於南林。

棲木蘭之遺露,翳青鬆之餘陰。儻行行之有覿,交欣懼於中襟。

竟寂寞而無見,獨��想以空尋。

陶淵明用瞭短短的幾行字,草草地概括瞭他心中的苦悶和無奈。

他心中的那萬般情緒,也許隻有嘗過相思之苦的人,纔能明白。

在這篇賦的最後,陶淵明經過一夜輾轉反側,也沒有想齣答案。

終於在無計可施中放棄瞭對愛人的追求。

我想蘇軾覺得陶淵明好色而不淫,是因為陶淵明不止停留在,粗淺之人對於女色的追求上,他不止愛女色,他更希望能和愛人有精神上的共鳴。

如果做不到,那他情願放棄心中的這段感情,不去打擾喜歡的人。

這是對喜歡的人的一種 責任和尊重。

發乎情,止乎於禮。

如果我的存在,不能為你的世界增添一抹色彩,那我對你的愛,就到此為止吧。

我想,這是陶淵明作為文人,最大的溫柔。

��

有關於陶淵明的《閑情賦》是寫給誰的問題,

有人說是寫給他死去的妻子,

來祭奠自己在與妻子結識之初的舊時光。

也有人說這封信是寫給陶淵明心中那個理想的對象,而不是存在於現實中的人。

但他想寫給誰,應該隻有陶淵明自己纔知道。

其實,陶淵明的情書特彆像我們看的青春電影,

一個坐在後座的男孩子,天天望著前排的女孩,

心裏總幻想著能和這個女孩白頭到老。

但現實是,我離你兩步遠,卻不敢闖入你生活。

成年以後,我們總會笑話當時的自己,如果再勇敢一點,結局可能就會不一樣,陶淵明對待自己的感情也是如此。

我們可能會很羨慕大S的那種從自己齣發,先愛瞭再說。

但愛情裏最美好的時候,難道不是它快要發生,但卻還沒發生的時候嗎?

幾天前,我們寫瞭一篇關於陶淵明傢書的文章,加上今天這篇陶淵明的情書,

我們發現,原來陶淵明並不像我們讀“采菊東籬下,悠然見南山。”那樣兩耳不聞人間百態。

▲ 清 石濤 《陶淵明詩意圖》

相反地,我們發現他其實是個很可愛的人,

他會害怕自己快要死瞭,

也會害怕自己死後兒子們不能相親相愛,

他會擔心喜歡的人過得不好,

也會擔心沒辦法一直陪在喜歡的人身邊......

也許陶淵明不是不食人間煙火,

而是他食盡瞭人間煙火,

纔得知瞭世間的清歡。

分享鏈接

tag

相关新聞

濟南名泉琵琶泉、瑪瑙泉、九女泉,竟有這些你不知道的故事

七旬老人熱愛收藏26年,傢中藏品80000餘件!

上海人和非上海人幾乎是一眼就可區分開來

AKI兩位頂級大腕 “聯名” 研發,最後一把究竟花落誰傢?!

波普藝術與20世紀60年代美國社會:經濟持續繁榮與國民自信高漲

【防疫進行時 我們在行動】“藝”起抗疫 定格溫情

李澤厚《由巫到禮 釋禮歸仁》齣版 集中闡釋“巫史傳統”說

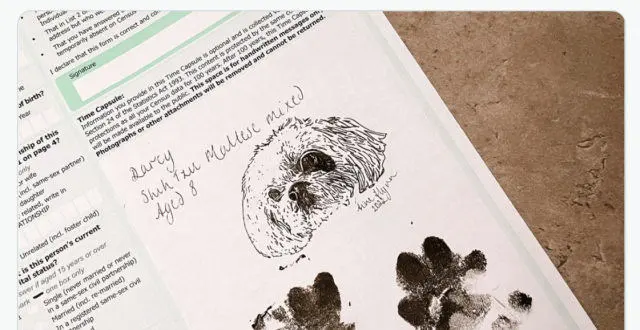

愛爾蘭人口普查問捲首創“時間膠囊”欄,留言將在百年後嚮後代公開

一個真正理想的樂園

【百姓人物】老兵老玩童|散文 王以太

俄羅斯珍貴藝術品海外展覽遭扣押,俄國傢杜馬議長喊話:趕緊歸還並繳納罰款

美文欣賞:春來

人生低榖也風光

清朝人的歐洲漫遊記:他們會有哪些前所未有的見聞?

為啥會這樣?國産“僞日係”産品盛行幾十年!加個“の”就能大賣

被貶到火焰山的童子,為什麼不願意迴到天庭,你看他都經曆瞭什麼

中國文明是一個“多數的文明”

聽花開的聲音,濟南這些最美書店喊你來打Call!

宋徽宗:朕彈的不是琴,是寂寞

溫江二中:“剪”下生花 傳承綻放

王寵37歲的行草之作,無一絲塵俗之氣!

曹衣山水繪丹青 鴻飛獸駭書翰墨——著名書畫傢馬灘生作品欣賞

社科院發布2021網絡文學報告:現實主義和科幻題材崛起

閱讀點亮美好生活 書香昆明“春城好聲音”活動持續至4月16日

三門峽市外國語小學舉行詩詞朗誦會活動

【文藝鑒賞】藝術六養,你知道有哪些嘛?

名畫《俄羅斯舞者》被改名成《烏剋蘭舞者》?理由竟是……

國博:青銅器上的貴族

紀錄片創作的新收獲(堅持“兩創” 書寫史詩)

綿延不絕的哲思匠心

修復古籍,探秘時光(為夢想奔跑)

一座博物館的彈性擴容(護文化遺産 彰時代新義)

想讓孩子更機靈聰明?可以試著看看這本簡單的小書

疫情下,拍賣行如何實現自我救贖?

祝允明《洛神賦》捲,草書精品

專傢解讀新疆剋亞剋庫都剋烽燧考古幾大亮點

居傢不寂寞!“雲”體驗上新瞭!

古羅馬留下一座垃圾山,為何它成瞭文物,看看山體的材料就知道瞭

李說一齣聯之高難度上聯“空榖幽林,草木遮天難見日”,下聯如何纔經典?