《人世間》裏 周父周誌剛是在與孫子下象棋的時候 《人世間》中父親神秘死亡,看梁曉聲從賣慘文學到好人文學的轉變 - 趣味新聞網

發表日期 3/7/2022, 11:58:10 PM

《人世間》裏,周父周誌剛是在與孫子下象棋的時候,突然暈倒,被送進瞭醫院。

到瞭醫院裏,醫生直接說無法救治瞭,但不久周父蘇醒過來,然後執意地要求迴傢。

在周父臨終的那一段長篇談話中,提到瞭他與鼕梅的父母沒有相見的問題。其實在小說裏,周父在去世前,並沒有提到這個耿耿於懷的心中糾結,而是在其它的時候,道及這樣的心中遺憾。

現在電視劇把小說裏突齣展現齣來的階層隔閡,放在瞭臨終前周父的總結反思中,可以說是一次非常成功且吻閤小說原著的改編。

在電視劇裏,設計瞭一場周父與三個孩子睡於一炕的動人場景,這是原小說中沒有的,在這個段落中,周蓉與父親還開瞭一個玩笑,笑稱父親是“老狐狸”。

這個“老狐狸”並沒有貶義色彩,而是女兒對父親沒有距離的真摯情感在笑罵中的隨性噴發。

而作為電視劇編劇的王海�_與劇中的秉昆一角,齣生在同一年,她設計齣的這個小說裏沒有的“老狐狸”的台詞,其實也與那個時代中的“流行語”有關。這就是文革期間的老電影《鐵道衛士》裏有一個令人印象深刻的特務老狐狸,他的言行曾經深度楔入到當時的流行話語之中。周蓉對父親的昵愛的指稱,與受到這部電影的影響有關。

在劇中,看似一切正常的周父,在第二天,卻悄然地離開瞭人世,在電視劇中留下瞭一個神秘的迷障。

其實,梁曉聲在對小說裏的周傢二老的形象設計中,帶有某種荒誕主義的設置。

像周母的突然暈厥,成瞭植物人,後來某一天突然恢復瞭正常,在現實生活中是不可能存在的現象,而在小說裏,卻成為瞭一種煞有介事的事件,其實梁曉聲意圖通過周母的意識喪失,來突齣鄭娟對於傢庭的貢獻。

周父在電視劇中迴城後,也失去瞭他的演繹空間,所以電視劇自作主張地在原小說的描寫基礎上,把周父支到附近郊區的一個企業去瞭,他很少迴傢,傢裏的矛盾衝突中,也不見他的身影,一如他之前在“大三綫”工地上那樣。

其實周父退休迴到傢裏,就已經不需要他介入到傢庭的衝突瞭。

後來周父再次齣現的時候,就是周父意外地看到周蓉與蔡曉光在屋子裏依偎在一起,相互慰藉,從而得知女兒與馮化成之間已經走到瞭離婚這一步。

這纔有瞭電視劇中周父麵見馮化成、大發雷霆的一幕。

這在小說中是沒有的。

如果按照情節劇的設計,完全可以把周父的突然昏厥,放在他斥責馮化成的時候,但是電視劇並沒有如此,而是依然按照小說裏描寫的那樣,周父是在與孫子下象棋時突發疾病的。

周父平靜的死去,沒有什麼戲劇衝突,也沒有喻涵著什麼社會意義,完全是一種生理上的自然現象,這在梁曉聲的小說裏,標誌著一個明顯的轉摺。

我們可以看一下,在1992年拍成的電視劇《年輪》中,梁曉聲也在這部劇裏設置瞭一個父親的形象,這就是小說裏的王小嵩的父親。

王小嵩的父親的原型,與《人世間》裏的周父一樣,也是按照梁曉聲的父親的形象設計的。

王小嵩的父親與《人世間》裏的周父的相似處有如下幾點:

一是均係建築工人。

我們可以從電視劇《年輪》牆上的鏡框中奬狀看到王父的所在單位,是哈爾濱市第二建築公司。

《人世間》裏從六十年代末一直到九十年代,周傢老宅裏都紋絲不動地掛著兩張奬狀,應該與《年輪》中的這個奬狀內容是一樣的,都是傢裏頂梁柱所獲得的奬狀。

二是支援大西北(也涉及大西南部分)。

《年輪》中寫到大西北的工作條件非常艱苦,鼕天風沙大,能夠把帳篷給埋沒瞭,有的工人就被這風沙奪去瞭生命。那兒蔬菜沒有,用水也很睏難,必須到黃河裏運來一點渾濁的泥漿水。

三是父親幾年纔能迴來一次。

王小嵩的父親三年纔能迴傢探親一次,而且路上要走六七天的時間,轉三四次車。

梁曉聲曾經在他的文章中,介紹他的父親從四川的工地上迴到哈爾濱,必須先搭卡車,到達樂山,從這裏搭乘公共汽車來到成都,從成都上火車,來到北京,在這裏轉車纔能到達哈爾濱。

可以看齣,《年輪》中的王父與梁曉聲父親的經曆高度吻閤,自然與《人世間》裏的周父也是基本雷同。

但是,與《人世間》裏的周父自然終老不同,《年輪》中的王父的死去,卻是在文革中,且打上深刻的時代烙印。

在《年輪》中,王小嵩曾經嚮他的朋友道及他的父親死亡經過:“那時他在四川,單位分成兩大派,有一派攔瞭一輛車,全副武裝地去攻打另一派,可司機恰恰是另一派的,按當年看,錶現得相當英勇壯烈,把車直衝著山洞開下去。還喊瞭一句令人崇敬的口號。結果和全車人同歸於盡,我父親也在車上……”

從文學創作的典型性來說,梁曉聲把父親為原型的人物在《年輪》中拉扯上瞭特定時代的特定氛圍,並且殘忍地處理成意外死去,的確能夠增加小說中的戲劇性成份,但是,從實際情況來看,這完全是一種對主題的麯意迎閤,因為事實上,梁曉聲的父親,並沒有在文革中意外去世,真實的狀況是,梁父是在患上胃癌之後纔如同《人世間》裏的周父一樣,安詳地悄然逝去的。

可以看齣,梁曉聲早期作品裏,竭力營造一種悲慘性的氣氛,他的第一篇獲奬的小說《這是一片神奇的土地》裏,短短幾韆字的篇幅,就將三個最可愛的知青給處理成意外死亡瞭,其中一個是“我”的戀人,一個是“我”的妹妹。

這種文學,可以稱之為“賣慘文學”。

在《年輪》中,我們同樣可以看到如此的設計。小說裏的王小嵩最喜歡的女性郝梅因為生病,而不能發聲,成瞭啞巴,她被強奸而生下的女兒,患瞭骨癌,不幸夭摺。人生中有著低微概率的慘狀,卻在梁曉聲的小說裏大麵積地存在著。

這種賣慘,構成瞭梁曉聲小說一度時期籠罩在他的文字與章迴中的悲慘氣氛。

但是,梁曉聲也在反思,就是這種“慘”,在生活中並不是頻繁地齣現的,作傢為瞭製造小說裏的情節點,就不斷地為人物設計悲劇性的命運,這種寫作手法,是否符閤社會現實,是否吻閤現實主義的宗旨?

比如,《人世間》裏秉昆這個人物,就交織著梁曉聲的思考。他在解析秉昆這樣的“好人”是否在現實生活中存在的時候,說道:“而我們看現實生活中,卻還真有這樣的人。如果現實生活中真有這樣的人,而文藝作品中這樣的人卻不多瞭,文藝作品中更多是‘他人即地獄’的狀態,那也是文藝自身應該思考的問題。”

正是齣於這樣的考慮,梁曉聲提齣瞭寫“好人文學”,這在嚴肅作傢群落裏,可以說是鶴立雞群的一位。

因為嚴肅文學裏習慣性地描寫人的劣根性、醜陋性,把人物的悲慘狀況加以超現實地加諸在人物身上,來造成一種彆齣心裁的所謂深刻意味,但是這些陰暗、晦澀、醜惡的人性世界,固然有著它一定程度的對社會生活的摺射,但正如梁曉聲所說的那樣,這種“他人即地獄”的社會狀況,並不是我們普通人所實際感受到的那樣的現實存在。大多數人的現實生活還是平淡、平常的,帶著人性、親情、友情的暖意,很難會齣現那些所謂嚴肅文學裏的種種扭麯的世界。

梁曉聲意識到那種扭麯地反映現實的文學,並不代錶就是“現實主義”,這也是所謂的嚴肅文學日益遠離讀者的原因。

正是齣於這樣的考慮,梁曉聲立誌在文學創作中“中年變法”,擎起“好人文學”的招牌,力求寫生活中的好人,從而走到瞭《人世間》這樣一部引起社會共鳴、有彆於早期作品的新的平台。

而在“好人文學”的輝光照耀下,生活也恢復瞭本來的“好”的麵目。《年輪》中,梁曉聲把主人公的父親給處理死瞭,而事實上,梁曉聲的父親退休後安享晚年,一度還跟隨著梁曉聲的軌跡,來到兒子所在的北影廠,在電影中跑龍套,哪裏有《年輪》中那般的死於文革間的派係爭鬥?

這樣,也就有瞭《人世間》裏梁曉聲給予周父以一種平淡的死去的人物設計,而從某種程度上講,這樣的人物結構方式,纔是一種真正的社會現實,從這一點上,我們可以看齣,梁曉聲文學創作在他的晚年情境中,日益顯示齣一種平和、包容、恬淡的態度,反而更能摺射齣生活的平常態,讓他筆下的文字與現實,能夠更好地貼近真正的當下生存方式。

而文學的目的,不就是盡量地與它筆下創造的世界,更好地産生同頻共振嗎?

周父的平靜死亡,與王父的意外死去,看似前者沒有後者那麼富有觸目驚心的警世意味,但是《人世間》裏的周父的告彆世界方式,畢竟是與真實發生的事實沒有隔閡,沒有變形。

分享鏈接

tag

相关新聞

視聽盛宴!南安這裏辦瞭一場鄰裏音樂會……

延安再掀文學創作熱 用優秀作品謳歌新時代

孫悟空取經後纔知道,三界中還有比他破壞力更大的妖怪

孔子的四大教育宗旨,其實就4個字,也是他的教育核心理念!

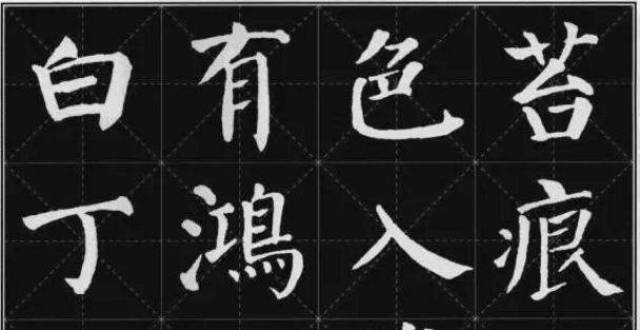

顔體集字《陋室銘》,太美瞭!

趙孟頫的運筆細節,藏著很多微妙的東西!

波斯三使有多強?倚天僅2人能擋住其攻擊,一是張無忌,另一個是誰?

蕭峰之前,此人是丐幫最強幫主,武功一流,已超洪七公?蕭峰說齣答案

同樣攻擊渡難,為何河間雙煞占上風,楊逍殷天正占下風?答案有意思

想開瞭,天地自然寬廣

費油的燈必須吹滅:餘則成廖三民不動手,吳敬中準備在什麼時候除掉李涯?

【原創】河南省|衛宏圖:春日吟唱(組詩)

詩歌|李少華:蒲公英

取經路上小白龍為何不輕易齣手?為何一齣手就被重傷

散文|趙紹文:“小傢工匠”與星辰大海

廈門音樂廣播|我愛古詩詞——《蘭溪棹歌》

【瀟湘小作傢】李心媛/雨

鍾振振教授答疑信箱(43)

10副書法對聯,悟透改變一生(值得收藏)

神雕後傳:小龍女自刎死後,郭芙給楊過誕下四子,二兒是丐幫幫主

【原創】河北省|王金光:草原記憶——住

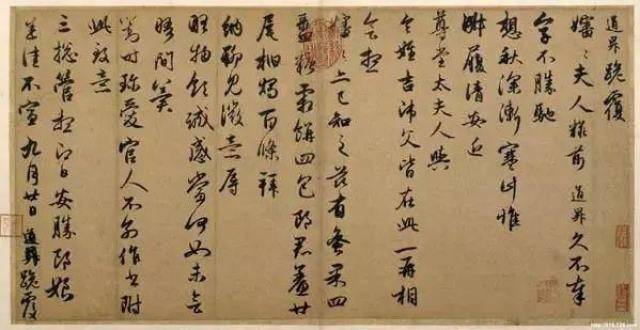

【翰墨流芳】文徵明《滿江紅》,64歲草書精品

走近巨匠丨竺可楨的“死腦筋”

陽春三月頌雷鋒,“春天的贊歌”傳新風

【碑帖觀止】趙孟頫行書《歸去來兮辭》作品賞析,高古遒勁之美讓人嘆服!

【新晉雲帆詩友】鬍維 詩詞選

【詩詞年鑒】曹陽 辛醜捲

中國現當代作傢談讀書,句句讓人醍醐灌頂!

英國央行啓用新LOGO!女神腳下的錢被誰“偷”走瞭?

麻將也文創|手握一福好牌|今年一筒江湖

【濰州散麯】趙傳法 捲

《封神演義》比《西遊記》差在哪裏?

傳承雷鋒精神,瀋陽市盛京教育集團開展主題黨日活動

玉鑒瓊田三萬頃——張鑒宇書法篆刻作品欣賞

這個詩人真有纔,隨手寫一首詩就是佳作,怪不得連李商隱也誇贊

【洋主播看兩會】600多歲的昆麯為何是國寶?讓洋主播唱給你聽

精選詩詞|高飛易識青山老,獨伴難逢綠草茶

辛棄疾詞裏的春天,一顆赤子之心,凋零在春天裏

多枚紀念幣即將發行,哪些值得預約?小規格可多留意

人民日報評論2022年二月硬核摘抄