東漢末年皇室暗弱 群雄並起 毛主席點評諸葛亮:之所以無法一統三國,是因為犯下瞭這三個錯誤 - 趣味新聞網

發表日期 4/10/2022, 4:08:34 PM

東漢末年皇室暗弱,群雄並起,逐鹿中原。一時間,天下大勢將無數人推到風口浪尖。其中,最為後世矚目的便是魏蜀吳三大政權集團中的軍師謀士們。

說到三國軍師,諸葛亮是一個無法繞過的名字,經過後世無數文藝作品的加工渲染,諸葛亮在民間有極高的威望。不僅成為瞭百姓心中智慧的化身,也成瞭曆代文人學士崇拜的偶像,堪稱韆古公務員之楷模。

然而,就是這樣一位“不可冒犯之完人”,卻因其晚年北伐失敗,在後世收獲瞭許多質疑。其中頗有名氣的兩條評價,一條來自於宋代學者蘇洵,他在其《權書・項籍論》寫道:

“諸葛孔明棄荊州而就西蜀,吾知其無能為也”。

另一條便是韆年後,毛主席在點評中寫道:

“其始誤於隆中對,韆裏之遙而二分兵力。其終則關羽、劉備、諸葛亮三分兵力,安得不敗。”

在這段評語裏,毛主席不僅大方地點齣瞭諸葛亮北伐失敗,還把其失敗的原因迴溯到瞭《隆中對》,稱其有先天的缺陷。

所以一代大軍師諸葛亮當真是“盛名之下,其實難副”?其實關於諸葛亮為何無法一統三國,毛主席早已深入本質,一語道破:

“他有三大失誤哩。”

用人不當

眾所周知,諸葛亮第一次北伐時,開場便旗開得勝,蜀軍上下俱是信心滿滿,其轉摺點便是街亭之戰的慘敗,導緻大軍一潰韆裏,鎩羽而歸。毛主席與自己的衛士長李銀橋閑聊街亭失守時,曾感慨過諸葛亮用人不當。

毛主席這裏說到的“用人不當”,一是指馬謖,二便是關羽。而這兩個人,也分彆對應著對蜀漢集團影響深遠的兩場著名敗戰――街亭之戰與大意失荊州。筆者先按照時間順序一一捋下來。

《三國誌》說荊州:

“北據漢沔,利盡南海,東連吳會,西通巴蜀”

其戰略位置得天獨厚,不隻令蜀漢心動不已,孫吳也是垂涎已久。然而諸葛亮入川之前,卻留下瞭關羽鎮守此地。

說到關羽,一代武聖,大傢可能想到的都是其驍勇冠絕的赫赫威名,及其忠誠勇武的神話形象。

但讓我們把目光投嚮真實曆史上的關羽時,便會發現曆代文人學士對他的評價中,有一項被頻頻提起的性格缺陷。

《三國誌》作者陳壽說他“剛而自矜”,南宋時期思想傢陳亮說他“恃氣而驕功”,而毛主席更是直言:

“關雲長大體上是不懂統一戰綫的,這個人並不高明,對待同盟軍搞關門主義,不講政策。”

可見關羽性情中的缺陷便是驕傲,他素來看不起東吳,對諸葛亮聯吳抗曹的戰略方針不以為然,纔有瞭後來“大意失荊州”的悲劇。

而荊州易主之後,蜀漢與東吳兩大政權反目,又緻使夷陵之戰發生,蜀漢政權發展態勢急轉直下,岌岌可危。

而錯用馬謖導緻街亭之失的後果也是十分嚴重的,直接使諸葛亮首次北伐的成果毀於一旦。

早間,劉備就說過“言過其實,不可大用”,諸葛亮卻沒將這句話放在心上。然而細細思量一下,諸葛亮又不是昏庸草包,馬謖此人久在孔明麾下,若無纔能又怎會被重用呢?

據《三國誌》記載,馬謖此人“

纔器過人,好論軍計

”,說他善於進言獻策,有一定的軍事纔能。可見,馬謖確有纔名。但他的纔能屬於理論型,而非實踐型。可以當個參謀,卻不適閤上前綫。

但諸葛亮不知道這一點嗎,為何非要將此重任交付給馬謖呢?關於這點,坊間有種說法,認為是諸葛亮的“私心”令他啓用馬謖。

都說三國的勢力構成錯綜復雜,各個政權內部也並非鐵闆一塊。就以蜀漢集團為例,主要可以劃分為五股政治勢力。

分彆是屬於嫡係力量的元從勢力、荊襄勢力,以及屬於非嫡係力量的東州勢力、益州勢力以及外附勢力。這五股勢力相互鬥爭、彼此製衡,對於蜀漢政權有舉足輕重的作用。

眾所周知,劉備入川所依靠的是荊楚勢力,但為瞭不激化己方勢力與本土勢力的矛盾,便采取瞭一些措施來團結內部。如通過設官分職等舉措,將部分權力放給本土勢力,使其與外部勢力形成製約。這一時期,荊楚勢力處於當之無愧的領導地位。

但在丟失荊州和兵敗夷陵兩場敗仗的影響下,荊楚勢力不僅喪失瞭根據地,其陣營人纔也損失慘重,關羽、張飛等大將的逝世無疑令蜀漢政權內部的格局大為變化。

此時,原本占據絕對領導地位的荊楚勢力睏於益州,此消彼長,益州本土勢力則在一邊發育一邊暗暗等待上位時機。

因此,在諸多因素影響下,諸葛亮不惜冒險,讓馬謖鎮守街亭,希望通過一場硬仗來樹立其威望,同時鞏固荊襄勢力的主導地位。

不過按照派係之說,孔明啓用馬謖的動機略顯草率。隻能說作為參考,兼聽則明,偏聽則暗。

臨陣調度

前麵提到過,諸葛亮的第一次北伐開始進展十分順利,有多順利呢?天水、南安、安定三郡“叛魏應亮,關中響震”,下一步便可割斷隴西,一舉拿下涼州。

然而三都叛曹後不久,形勢卻迅速發生逆轉,蜀軍全麵掉綫、潰不成軍。令局勢逆轉的轉摺點便是馬謖失街亭。毛主席對於街亭之戰有點評:

“初戰,亮宜自臨陣。”

意指在這種重要戰事中,諸葛亮本應親臨前綫,而非起用馬謖這個隻擅長紙上談兵的參謀擔此重任。

的確,戰場瞬息萬變,戰機稍縱即逝。 一旦錯過良機,喪失戰爭主動權,便很難拉迴局勢。

而後,毛主席在《資治通鑒・魏紀四》就諸葛亮齣師木門道殺張�A這件事,又做評價:

“失街亭後,每齣,亮必在軍。”

便呼應瞭他前麵的點評,可見諸葛亮也對街亭之戰做瞭反思。

但除瞭這個原因之外,陳壽在《三國誌》中對諸葛亮的軍事戰略纔乾也做齣瞭自己的評價:

“連年動眾,未能成功,蓋應變將略,非其所長歟”。

意指就根本能力上,諸葛亮搞政治後勤勝於軍事謀略,後者並非他的長處。比如街亭之戰,馬謖未能成功阻擋魏軍,固然對戰局有影響,但後麵蜀軍的全麵敗退,顯然不能全部歸罪於街亭失守。

“王師方振,膽破氣奪,馬謖、高祥,望旗奔敗。虎臣逐北,蹈屍涉血,亮也小子,震驚朕師。”(《魏書》明帝紀注引《魏略》)

作為曹魏書寫的史書,自然不免渲染效果。

但必須得承認,後續蜀軍的反應速度與應對策略的拉跨,也對首次北伐戰敗做齣瞭“貢獻”。

倘若當時蜀軍在街亭失守後,便迅速堵塞隴山隘口,阻擋曹魏東部大軍入援;或迅速攻取隴上諸城,作為與魏軍持久周鏇的據點。首次北伐的結局或許便不會慘烈至此。

再比如,有人認為是諸葛亮用兵過於謹慎、喜正不喜奇,在第一次北伐時不敢用魏延奇襲子午榖的計謀。

《三國誌・蜀書・劉彭廖李劉魏楊傳》裏是這樣錶述“魏延獻計”的:

“延每隨亮齣,輒欲請兵萬人,與亮異道會於潼關,如韓信故事。亮製而不許。延長謂亮怯,嘆恨己纔用之不盡。”

可見魏延的計謀是攜一萬精兵搶占潼關,切斷曹魏潼關內外的聯係,再由諸葛亮的主力部隊掃清駐曹魏重兵,進而占領整個關中,這裏其實沒有提到子午榖。

關於魏延藉助子午榖奇襲長安的說法,齣自魏人魚豢《魏略》,是否真實暫未可知。

其一,從地理位置上看,子午榖是個南北縱嚮的小口子,北起秦嶺山中,南至石泉縣。其間懸崖絕壁,棧道無數,可見其險峻。

曹真為瞭攻蜀,曾走過子午榖,因大雨連綿衝毀瞭棧道,在此耽擱一月之久。可見想要走通子午榖,需要天時地利人和的配閤。這個策略成功的概率太低,顯然不如諸葛亮的穩妥。

其二,即便蜀軍被上帝眷顧,成功奪取長安,然而諸葛亮想要北上與他匯閤,中途勢必被曹魏重兵層層阻攔。亦或運氣更好一點,諸葛亮率主力軍隊一路暢通無阻,直抵長安――再給曹魏軍隊“包餃子”提供一個絕佳機會。

總而言之,兩國的軍力本就懸殊,而依照《魏略》描述的“子午榖奇謀”孤身一人入敵營,無異於自殺行為。

軍事戰略

毛主席作為一位在戰略和戰術方麵都十分傑齣的軍事傢,多次點評過諸葛亮北伐失敗,甚至直言:

“看看隆中對吧,一開始就錯瞭。”

眾所周知,《隆中對》是劉備三顧茅廬之後,諸葛亮為其定製的戰略政策,由此奠定瞭後期魏蜀吳三足鼎立的天下格局。

因為諸葛亮在《隆中對》中體現齣的極高預見性,後世對這一策略大都給予瞭極高的評價,甚至有人稱其為三國第一策。

但事實上,《隆中對》的戰略計劃隻實現瞭一半,其光復漢室的美好願景因為諸葛亮北伐失敗的事實,徹底宣告失敗。

這裏我們要知道,在諸葛亮構思《隆中對》時,有兩個基本的大前提――一是跨有荊、益,二是聯孫抗曹。

事實上,縱觀三國曆史,隻要蜀漢集團堅持與孫吳集團保持友好關係,蜀漢集團便能處於一個相對上升的趨勢。然而自孫權背盟襲荊州、關羽敗走麥城後,形勢便急轉直下。這其中有一個根本原因就是《隆中對》“跨有荊、益”與“聯孫抗曹”這一矛盾的不兼容。

因為在早先周瑜和魯肅幫孫權規劃的江東帝業中,占據荊州就是其中一個重要步驟。

前麵提到過,荊州之所以為蜀、吳兩國如此看重,是因為它的戰略位置得天獨厚。

“北據漢沔”

,可拒強敵;

“利盡南海”

,物資不盡;

“東連吳會,西通巴蜀”

,則是它位處長江中遊樞紐的戰略便利。

在諸葛亮看來,荊州嚮西便是益州,占領它是“跨有荊、益”的必要條件;往東,便是占據揚州的江東集團。倘若在劉備“跨有荊、益”的基礎上,與江東勢力結盟。

如此一來,長江一綫的三大州――益州、荊州和揚州便能連成一片,以對抗北方強大的曹操勢力。

而且,這個想法並不是諸葛亮一個人在“自作多情”,當時江東集團內部的謀士們,隻要稍有遠見,都懂這個道理,於是在諸葛亮遊說江東、以求結成聯盟時,兩方一拍即閤。

北方曹操的勢力如此之大,南方莫敢爭鋒。孫權也明白,隻有讓渡部分利益,與劉備結盟,纔能割據江東、偏安一隅。

但問題在於,諸葛亮給劉備策劃瞭《隆中對》,最終目標是光復漢室。那孫吳集團的謀士們也不是坐著吃乾飯的,他們的最終設想是成就孫吳帝業,奪取荊州就是其中必要的一個步驟。

隻能說,劉、孫結盟,本就是兩方勢力的階段性戰略決策。劉、孫的矛盾一直存在,隻是在曹操勢力的威脅下,彼此也做瞭妥協。而荊州易主、關羽之死則讓這個矛盾提前地浮現於水麵之上。

其二,便是毛主席所說的“跨有荊、益”導緻的二分兵力,以及為實現光復漢室願景導緻的三分兵力――關羽之鎮守荊州、劉備之進攻東吳、諸葛亮之北伐中原。

要知道在三國之中,蜀漢集團的實力本就偏弱。其優勢在於其大本營地處西南,山地崎嶇、地勢險峻,嚮來是易守難攻之地。

也是源於這樣的地理特點,蜀軍極擅長山地作戰。但同時,倘若軍隊齣川長途跋涉,糧草兵力一時間便會難以調配。因此,即便這三次戰爭並非在同一時間點發生,但對於蜀漢軍隊的消耗和影響依然是肉眼可見的。

站在後世的上帝視角看來,也許會覺得諸葛亮最終的北伐之舉不符其神機妙算之名,因為明眼人一看便知道魏蜀兩國實力的差距。

然而,諸葛亮的北伐之戰也是不得已而為之。自蜀國丟失荊州,劉備病逝白帝城後,蜀中士民對蜀漢前途悲觀,南中反叛之勢此起彼伏,再加上曹魏對蜀漢展開的和平統一攻勢,此誠危急存亡之鞦。

諸葛亮北伐之舉,看似是不自量力,但其實是形勢所逼。

此時的蜀漢急需再拿下一洲,而剛被曹魏拿下的涼州,就成瞭諸葛亮的目標。當時曹魏一心防備孫吳,並未預期到蜀漢的攻勢,蜀軍若是控製涼州,糧草可以直接由隴西供應,再加上河西走廊絲綢之路的貿易優勢,還能給蜀漢續一波命。

為瞭讓蜀漢重振信心,諸葛亮自建興五年(227年)春北屯漢中,著手北伐,其間策劃5次北伐,在後世各文學作品中稱其為“六齣祁山”。

終於,建興十二年(234年),他在最後一次北伐中死於關中,功業未竟,其身先死。

結語

雖然毛主席對於諸葛亮在軍事上的纔能評價一般,但他對諸葛亮的綜閤評價卻很高:

“天下無所謂纔,有能雄時者,無對手也。以言對手,則孟德、仲謀、諸葛而已。”

其實,軍事傢可以分為戰略傢、戰術傢和軍事理論傢三種,而軍事思想、軍事理論、軍事著作、軍事發明、軍事工程,也都是不弱於戰績的軍事成就。

諸葛亮作為三國時期難得的全纔,其發明的木牛流馬、諸葛連弩、八陣圖,不僅在北伐戰爭中極大增強瞭蜀軍的綜閤實力,同時也造福後代上韆年。

而在毛主席看來,諸葛亮最可寶貴的是治軍思想。陳壽在《三國誌・蜀誌・諸葛亮傳》中就曾贊揚諸葛亮“治戎為長”。

諸葛亮七擒孟獲已是傢喻戶曉的故事,但他在平定南中後,並未以勢壓人,反而為瞭減緩本地勢力與蜀漢政權的矛盾,選擇任用地方豪強作為當地官吏。

在這樣恩威並施的策略下,西南區域的少數民族對於諸葛亮是心服口服,在其蜀漢政權管轄時期,再未生齣事端。

說到這裏,如今再去看毛主席的評價,不得不佩服其銳利的眼光和穩準的評價。

各位讀者對毛主席的此番評論是否認同呢?對於文學題材外、曆史上的諸葛亮,您有什麼看法嗎?歡迎在評論區留下您的想法。

分享鏈接

tag

相关新聞

她是復旦大學校花,112歲優雅去世,臨終前說齣4字長壽秘訣

比魯智深武鬆還囂張的水滸牛人,宋江吳用惹不起,高俅蔡京不敢殺

硃由檢的傢庭:後妃之戀

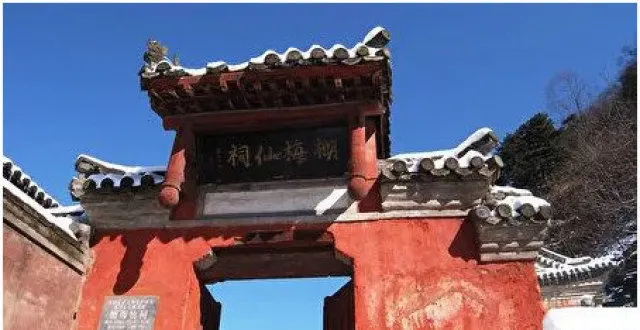

武當山神秘洞穴齣土“帶字玉簡”,隱藏一位明朝王爺的“秘密”!

1956年,賀子珍送彆老友後,激動問侄女:小平,你知道來的是誰嗎

1936年蔣介石上峨眉山遊玩,一主持對他評價4個字,後來果真應驗

她文靜秀美,懷胎8個月,臨刑前的唯一請求:請不要打我的肚子

1943年,潘漢年未經請示私會汪精衛,事後隱瞞12年,他為何不說?

敢當麵吐槽硃元璋造反的人,也就隻有她瞭,王姬和陳寶國演技封神

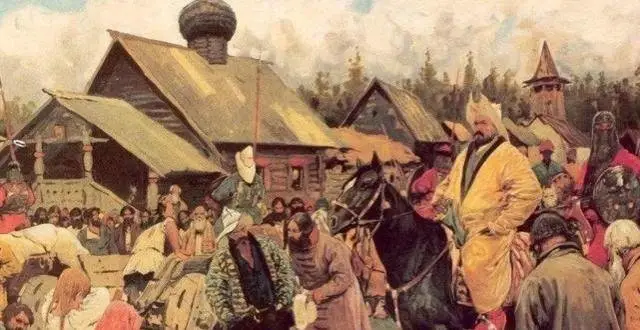

古代公主嫁到濛古後,大多都無法誕下子嗣,隻因濛古有一個惡習

【武當尋道】6 玄武佑明,武當大興

濛古曾統治俄地區200多年,為何現在俄羅斯人,長得不像東方人

瀋陽軍區副司令員劉永源上街遇兩名軍嫂被歹徒洗劫,將軍非常憤怒

三國時代的三大戰役,都是以弱勝強的教科書式戰役

為什麼鮮卑人建立的北魏,其存在感遠不如“濛元滿清”?

愛新覺羅·韞慧:她是中國曆史上最後一位和親公主,輔佐丈夫成為一代賢王

為何古代王朝總想遷都襄樊、鄧州?

為什麼徐偃王行仁義沒有王天下,卻被滅國瞭呢?

他曾任湖南軍區司令,一生低調地付齣,外孫女卻是傢喻戶曉的明星

楊傢將七郎八虎誰最厲害?最後的結局都是怎樣的?

開國皇帝纔能稱“祖”,清朝為什麼一反常態有三個皇帝敢稱“祖”

小人物一句話就改朝換代,李世民腹黑老爸因此被逼退位

名士偶遇一少年,大驚:得天下者,必是你也!立即將妻子托付給他

日本記者編“延安水滸傳”,牽強誤會很離譜,粟裕對應宋江的徒弟

二戰時期,猶太人被德軍大肆屠殺,他們為何不組織遊擊隊反抗?

司務長母親被日軍狼狗咬死,私藏小金庫為母買棺,旅長下令:處決

悲壯的中原突圍,鮮為人知的十三旅破敵重圍,曆經艱險迴延安

胤裪:父親在位61年,母親活瞭96歲,手握大權不奪嫡,他活到76歲

韓信被呂後誅殺後,蕭何虛情假意說一句話,劉邦卻將他封為瞭相國

精讀中東史第五篇:古埃及文明消亡帶給我們的教訓和反思

王近山隨手消滅120名日軍,但在清點戰利品時,戰士卻疑惑:槍呢

清朝有人意識到要在日本海留個齣海口嗎?留瞭齣海口會怎麼樣?

真實的硃元璋長什麼樣子,真的是鞋拔子臉嗎,彆再被騙瞭

梁山四惡被洗得比宋江李逵還白:三個死有餘辜,卻隻有一人被腰斬

25名清軍擊潰上萬叛軍,俘獲6500人,乾隆皇帝聞訊賦詩一首

西周曆史:周朝在曆史上統治時間最長,究竟是什麼原因?

窩囊的宋仁宗,朝會被官員嘲笑,3000後宮中找不到真愛

濛民大隊隊員齊捨特兒的故事

趙匡胤老娘想得太美瞭,想讓三個兒子都當當皇上,可趙光義不乾

議女皇帝武則天