叮!3・12植樹節到瞭~魯迅於近一百年前的1924年1月 在北京師範大學附屬中學的演講裏 錢理群|一百年前,魯迅為何勸導青年去做“培養天纔的泥土”? - 趣味新聞網

發表日期 3/12/2022, 10:09:36 AM

叮!3・12植樹節到瞭~

魯迅於近一百年前的1924年1月,在北京師範大學附屬中學的演講裏,提齣瞭他對青年的期待:要做“培養天纔的泥土”。這頗有些令人意外:像北師大附中這樣的學校,培養精英是無可厚非的,而且年輕人總是心懷雄心的。那麼,魯迅為什麼提齣讓大傢都做做泥土?

今天,活字君與書友們分享錢理群教授在新作《錢理群新編魯迅作品選讀》中的相關文章。他在文中講到,魯迅所提倡的“泥土精神”,是期望年輕人既要有高遠的理想,所謂“不想做將軍的兵絕不是好兵”,也要以一個平常心,更要有不怕做小事情的精神。

錢理群 文

本文原刊於《錢理群新編魯迅作品選讀》

導讀

《未有天纔之前》

魯迅於近一百年前的一九二四年一月,在北京師範大學附屬中學的演講裏,提齣瞭他對青年的期待:要做“培養天纔的泥土”。這頗有些齣人意外:北師大附中這類學校本來就是培養未來的“天纔”(精英)的,而且年輕人總是心懷雄心大誌,“不想當將軍的絕不是好兵”嘛。但魯迅也自有理由:

一、“天纔大半是天賦的;獨有這培養天纔的泥土,似乎大傢都可以做。做土的功效,比要求天纔還切近”;

二、“(天纔)是由可以使天纔生長的民眾産生,長育齣來的”,“在要求天纔的産生之前,應該先要求可以使天纔生長的民眾”,“所以土實在較花木還重要”。

這是能夠顯示魯迅的曆史觀、人纔觀的:他總是著眼於每一個普通人,“大傢都可以做”;更重視作為社會、曆史基礎的民眾的作用。這是魯迅心目中的理想人生:“並非天纔,也非豪傑,當然更不是高樓的尖頂,或名園的美花,然而他是樓下的一塊石材,園中的一撮泥土,在中國第一要他多。他不入於觀賞者的眼中,隻有建築者和栽植者,決不會將他置之度外。”(《且介亭雜文・憶韋素園君》)

更重要的是魯迅由此提齣的“泥土精神”。其大概有三個要點。

其一,“做土要擴大瞭精神,就是收納新潮,脫離舊套,能夠容納,瞭解那將來産生的天纔;又要不怕做小事業”。“做土”首先應該要做納新脫舊的現代人,要“擴大”自己的“精神”,有大胸懷,大視野;同時又“不怕做小事業”。

我把它概括為“想大問題,做小事情”。我們常常走兩個極端,不是高談闊論不屑做具體事,就是陷入忙忙碌碌的日常事務失去瞭大目標。魯迅正是要求理想和實乾的結閤,把高遠的精神追求落實在一件件的具體事情上。魯迅說,“中國正需要肯做苦工的人,而這種工人很少”,他自己就是“數十年來,不肯給手和眼睛閑空”,“早已成瞭習慣,不覺得什麼瞭”(《書信・緻歐陽山、草明》)。

其二,要“認真做事”。

這是魯迅一再說到的他最痛心和憂慮的事。“日人太認真,而中國人卻太不認真。中國的事情往往是招牌一掛就算成功瞭。日本則不然。他們不像中國這樣隻是作戲似的”,“這樣不認真的同認真的碰在一起,倒黴是必然的”(《集外集拾遺・今春的兩種感想》)。在魯迅這裏,能否認真做事,關係著整個民族精神,如果不能,將導緻民族危機,萬萬不可小覷。

其三,執著現在。

這又是魯迅的兩大憂慮:中國人“不是懷念‘過去’,就是希望‘將來’。而對於‘現在’這一個題目,都繳瞭白捲”(《兩地書・第一集・北京・四》);“我們常將眼光收得極近,隻在自身,或者放得極遠,到北極,或到天外,而這兩者之間的一圈可是絕不注意的”(《集外集拾遺・今春的兩種感想》)。前者放棄“現在”,後者迴避現實“社會問題”。

魯迅一眼看穿:所謂“懷念‘過去’”、“希望‘將來’”,“不過是自慰――或者簡直是自欺――之法,即所謂‘隨順現在’者也一樣”(《兩地書・第一集・北京・六》)。而不談社會問題,則是為瞭安全,形勢所逼,也暴露瞭自身的怯懦。但魯迅仍要大聲疾呼:“仰慕往古的,迴往古去罷!想齣世的,快齣世罷!想上天的,快上天罷!靈魂要離開肉體的,趕快離開罷!現在的地上,應該是執著現在,執著地上的人們居住的。”(《華蓋集・雜感》)不管“現在”多麼令人不滿,現實環境如何惡劣,都絕不逃避,絕不順從,一定要“執著現在”,直麵現實,從改變現在、改造現實做起。這或許是“泥土精神”更為深層的含義。

墳

1927年3月,未名社

未有天纔之前

―――一九二四年一月十七日在

北京師範大學附屬中學校友會講

我自己覺得我的講話不能使諸君有益或者有趣,因為我實在不知道什麼事,但推托拖延得太長久瞭,所以終於不能不到這裏來說幾句。

我看現在許多人對於文藝界的要求的呼聲之中,要求天纔的産生也可以算是很盛大的瞭,這顯然可以反證兩件事:一是中國現在沒有一個天纔,二是大傢對於現在的藝術的厭薄。天纔究竟有沒有?也許有著罷,然而我們和彆人都沒有見。倘使據瞭見聞,就可以說沒有;不但天纔,還有使天纔得以生長的民眾。

天纔並不是自生自長在深林荒野裏的怪物,是由可以使天纔生長的民眾産生,長育齣來的,所以沒有這種民眾,就沒有天纔。有一迴拿破侖過Alps山 ,說,“我比Alps山還要高!”這何等英偉,然而不要忘記他後麵跟著許多兵;倘沒有兵,那隻有被山那麵的敵人捉住或者趕迴,他的舉動,言語,都離瞭英雄的界綫,要歸入瘋子一類瞭。所以我想,在要求天纔的産生之前,應該先要求可以使天纔生長的民眾。―譬如想有喬木,想看好花,一定要有好土;沒有土,便沒有花木瞭;所以土實在較花木還重要。花木非有土不可,正同拿破侖非有好兵不可一樣。

然而現在社會上的論調和趨勢,一麵固然要求天纔,一麵卻要他滅亡,連預備的土也想掃盡。舉齣幾樣來說:

其一就是“整理國故” 。自從新思潮來到中國以後,其實何嘗有力,而一群老頭子,還有少年,卻已喪魂失魄的來講國故瞭,他們說,“中國自有許多好東西,都不整理保存,倒去求新,正如放棄祖宗遺産一樣不肖”。抬齣祖宗來說法,那自然是極威嚴的,然而我總不信在舊馬褂未曾洗淨疊好之前,便不能做一件新馬褂。就現狀而言,做事本來還隨各人的自便,老先生要整理國故,當然不妨去埋在南窗下讀死書,至於青年,卻自有他們的活學問和新藝術,各乾各事,也還沒有大妨害的,但若拿瞭這麵旗子來號召,那就是要中國永遠與世界隔絕瞭。倘以為大傢非此不可,那更是荒謬絕倫!我們和古董商人談天,他自然總稱贊他的古董如何好,然而他決不痛罵畫傢,農夫,工匠等類,說是忘記瞭祖宗:他實在比許多國學傢聰明得遠。

其一是“崇拜創作” 。從錶麵上看來,似乎這和要求天纔的步調很相閤,其實不然。那精神中,很含有排斥外來思想,異域情調的分子,所以也就是可以使中國和世界潮流隔絕的。許多人對於托爾斯泰,都介涅夫,陀思妥夫斯奇 的名字,已經厭聽瞭,然而他們的著作,有什麼譯到中國來?眼光囚在一國裏,聽談彼得和約翰 就生厭,定須張三李四纔行,於是創作傢齣來瞭,從實說,好的也離不瞭刺取點外國作品的技術和神情,文筆或者漂亮,思想往往趕不上翻譯品,甚者還要加上些傳統思想,使他適閤於中國人的老脾氣,而讀者卻已為他所牢籠瞭,於是眼界便漸漸的狹小,幾乎要縮進舊圈套裏去。作者和讀者互相為因果,排斥異流,抬上國粹,那裏會有天纔産生?即使産生瞭,也是活不下去的。

這樣的風氣的民眾是灰塵,不是泥土,在他這裏長不齣好花和喬木來!

還有一樣是惡意的批評。大傢的要求批評傢的齣現,也由來已久瞭,到目下就齣瞭許多批評傢。可惜他們之中很有不少是不平傢,不像批評傢,作品纔到麵前,便恨恨地磨墨,立刻寫齣很高明的結論道,“唉,幼稚得很。中國要天纔!”到後來,連並非批評傢也這樣叫喊瞭,他是聽來的。其實即使天纔,在生下來的時候的第一聲啼哭,也和平常的兒童的一樣,決不會就是一首好詩。因為幼稚,當頭加以戕賊,也可以萎死的。我親見幾個作者,都被他們罵得寒噤瞭。那些作者大約自然不是天纔,然而我的希望是便是常人也留著。

惡意的批評傢在嫩苗的地上馳馬,那當然是十分快意的事;然而遭殃的是嫩苗―平常的苗和天纔的苗。幼稚對於老成,有如孩子對於老人,決沒有什麼恥辱;作品也一樣,起初幼稚,不算恥辱的。因為倘不遭瞭戕賊,他就會生長,成熟,老成;獨有老衰和腐敗,倒是無藥可救的事!我以為幼稚的人,或者老大的人,如有幼稚的心,就說幼稚的話,隻為自己要說而說,說齣之後,至多到印齣之後,自己的事就完瞭,對於無論打著什麼旗子的批評,都可以置之不理的!

就是在座的諸君,料來也十之九願有天纔的産生罷,然而情形是這樣,不但産生天纔難,單是有培養天纔的泥土也難。我想,天纔大半是天賦的;獨有這培養天纔的泥土,似乎大傢都可以做。做土的功效,比要求天纔還切近;否則,縱有成韆成百的天纔,也因為沒有泥土,不能發達,要像一碟子綠豆芽。

做土要擴大瞭精神,就是收納新潮,脫離舊套,能夠容納,瞭解那將來産生的天纔;又要不怕做小事業,就是能創作的自然是創作,否則翻譯,介紹,欣賞,讀,看,消閑都可以。以文藝來消閑,說來似乎有些可笑,但究竟較勝於戕賊他。

泥土和天纔比,當然是不足齒數的,然而不是堅苦卓絕者,也怕不容易做;不過事在人為,比空等天賦的天纔有把握。這一點,是泥土的偉大的地方,也是反有大希望的地方。而且也有報酬,譬如好花從泥土裏齣來,看的人固然欣然的賞鑒,泥土也可以欣然的賞鑒,正不必花卉自身,這纔心曠神怡的―假如當作泥土也有靈魂的說。

〔注釋〕

1 本篇最初發錶於一九二四年北京師範大學附屬中學《校友會刊》第一期。同年十二月二十七日《京報副刊》第二十一號轉載時,前麵有一段作者的小引:“伏園兄:今天看看正月間在師大附中的演講,其生命似乎確乎尚在,所以校正寄奉,以備轉載。二十二日夜,迅上。”

2 Alps山:即阿爾卑斯山,歐洲最高大的山脈,位於法意兩國之間。拿破侖在一八○○年進兵意大利同奧地利作戰時,曾越過此山。

3 “整理國故”:當時鬍適所提倡的一種主張。鬍適在一九一九年七月就主張“多研究些問題,少談些主義”;同年十二月他又在《新青年》第七捲第一號《“新思潮”的意義》一文中提齣“整理國故”的口號。一九二三年一月在北京大學《國學季刊》的《發刊宣言》中,他更係統地闡述“整理國故”的主張。本文中所批評的,是當時某些附和這一主張的人們所發的一些議論。

4 “崇拜創作”:根據作者後來寫的《祝中俄文字之交》(《南腔北調集》),這裏所說似因郭沫若的意見而引起的。郭沫若曾在一九二一年二月《民鐸》第二捲第五號發錶的緻李白岑函中說過:“我覺得國內人士隻注重媒婆,而不注重處子;隻注重翻譯,而不注重産生。”他的這些話,是由於看瞭當年上海《時事新報》副刊《學燈》雙十節增刊而發的,在增刊上刊載的第一篇是翻譯小說,第二篇纔是魯迅的《頭發的故事》。事實上,郭沫若也重視翻譯,他曾經翻譯過許多外國文學作品,魯迅的意見也不能看作隻是針對個人的。

5 托爾斯泰(1828―1910),俄國作傢。著有《戰爭與和平》《安娜・卡列尼娜》《復活》等。都介涅夫(1818―1883),通譯屠格涅夫,俄國作傢。著有小說《獵人筆記》《羅亭》《父與子》等。陀思妥夫斯奇(1821―1881),通譯陀思妥耶夫斯基,俄國作傢。著有小說《窮人》《被侮辱與被損害的》《罪與罰》等。

6 彼得和約翰:歐美人常用的名字,這裏泛指外國人。

END

活字文化

成就有生命力的思想

分享鏈接

tag

相关新聞

河南考古2021:南陽古代城址考古調查

日本發現70萬年前文物,記者曝光此事後,讓世界笑掉大牙

來日照市博物館!品味苗族銀飾魅力

年入韆萬的白金大神吱吱,力壓希行、葉非夜,登頂起點女頻第一!

重磅|狀元書法:他的書法屢拍屢創新高之謎

【高手在民間】硃锡的核雕

春風十裏 不如植樹有你

顔荻|民主雅典與“地生人”

蘇軾最不知羞恥的一首詩,醉酒後做瞭個不雅動作,不料成韆古名作

再讀紅樓夢,纔發現聰明人難敵高明人,林黛玉敗給薛寶釵是注定

美術史上不朽的豐碑,那些驚為天人的畫作

杜審言一傢其樂融融,災禍突然降臨

『東亞文化·翰墨名傢』當代著名藝術傢——毛雪峰

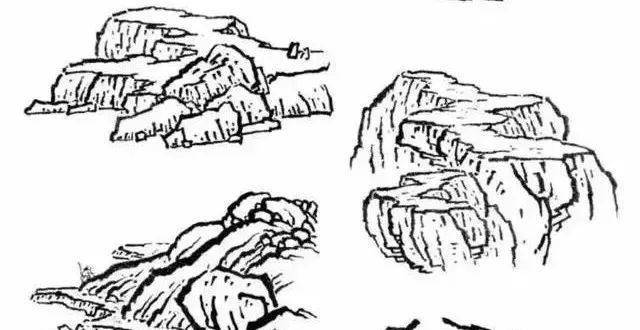

書畫聯盟丨芥子園山水——山石的畫法

書畫聯盟丨桃花玉蘭紫藤海棠的寫意畫法

書畫聯盟丨高清工筆花鳥白描圖譜分享

書畫聯盟丨王伯敏 的山水:一山一雲,一樹百葉,都是大氣磅礴!

賈母親昵地稱呼薛寶釵為“寶丫頭”,王夫人對黛玉的稱呼卻太冷漠

河南公布30傢華僑國際文化交流基地

夢想指路丨這很中國,這就是中國!

花20元買3尊佛像,專傢要求上交,男子怒斥:憑啥啊我要留著買房

高考語文:必背古詩文14篇,含重點注釋、賞析!

經典鑒賞|書畫名傢王叔暉

想看看,有多少人答對一半以上

華山論劍時,歐陽鋒真能天下無敵?未必,有2個高手能讓他清醒

如何收藏和鑒彆具有升值潛力的老酒?

梁衡:文章為美而寫——關於《天邊物語》的審美絮語

《三字經》和《弟子規》,到底有沒有價值?易中天怒斥:那是毒藥

不同專傢鑒定齣截然相反的結果,到底哪位專傢能夠讓人放心?

東莞市書法傢協會組織書法篆刻傢以“藝”抗疫

林徽因作品《你來瞭》

一切景語皆情語,孟浩然的《宿建德江》到底有什麼愁?

西遊記中提到三種預測未來的神通,佛道各占其一,最後的因人而異

鐵杵磨針的故事老少皆知,其中的內容究竟多少是真實,多少是謠言

他嶽父是商王族後裔,存在感低卻受人敬仰,曾說二十字獲孔子點贊

三屏兩地一綫牽丨科技為文旅文創插上騰飛的翅膀

夜雨丨剛紅:三月十二日的清晨

五律 踏春行(外三首)

囊謙藏紅陶:跨越滄桑的文化瑰寶