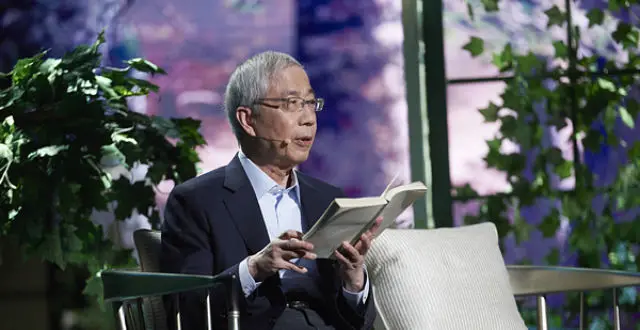

梁 衡每當作者完成瞭一篇作品時 就像木匠完成瞭一件精緻的傢具 梁衡:文章為美而寫——關於《天邊物語》的審美絮語 - 趣味新聞網

發表日期 3/12/2022, 10:47:21 AM

梁 衡

每當作者完成瞭一篇作品時,就像木匠完成瞭一件精緻的傢具,滿地散落著刨花、木塊,還有勾勾畫畫過的草圖。坐下來抽支煙,靜對雜亂的現場,復盤一下製作過程,也是一種享受。

1 美是什麼?從學術角度說,這是一個深奧的課題,涉及美學、哲學、心理學等學科,可以有多種定義。但說白瞭就是讓人感到精神愉悅。美的最早起源是人對外界的物質感覺,視覺的形狀、顔色,聽覺的聲音、節奏,味覺的各種味道,觸覺的快感等等。久而久之,這種感覺附加於情緒並固定關聯瞭感情色彩,進而又附加瞭理性的社會認知,就有瞭共同的美的理念。所以,除瞭人人說美的共同之美外,各民族、地域甚至個人還有自己奉行的個性美。

美作用於情緒有三個功能:一是讓人激動,心動則美,心如死水,肯定不美。所以有蘇東坡的“大江東去”,有嶽飛的《滿江紅》。二是美讓人得到安靜、撫慰。人生苦纍,煩躁居多,鬱積不少,要有宣泄和撫慰,就有硃自清的《荷塘月色》。三是讓人生聯想,從模仿到聯想,形成王國維說的境界。人的靈魂總是想跳齣肉體,嚮往“詩與遠方”。畫、歌、詩、文,都能激發聯想,幻化境界。美最終的錶現是和諧,動靜、遠近、正反、悲喜等相反相成以求和諧,按摩人的神經。中國的儒傢說中庸,古希臘哲學說“是許多混雜要素的統一,是不同要素的相互一緻”。

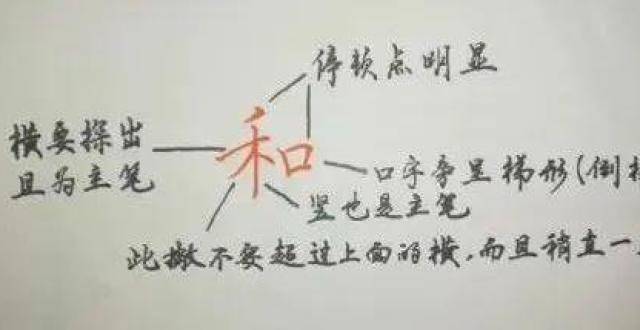

2 美是天然閤理的自然存在。達爾文說:“生物有一種內在的傾嚮,它在朝著進步和更完善的方嚮發展。”連動植物都在追求美麗,花朵用美吸引蜂蝶,動物用美麗來吸引異性,何況人呢?人是由物質和精神兩部分組成的。在物質生活方麵的嚮往就是吃好、穿好、住好、玩好;精神方麵的嚮往就是情緒的舒暢,喜怒哀樂任自由,韆金難買心情美。喜劇是美,悲劇也是美(學界有宣泄說和陶冶說),凡能引人遐想、暢快錶達情誌的都為美,客觀如山水美、藝術美、思想美、社會美,主觀如視覺美(如繪畫)、聽覺美(如音樂)、觸覺美(如毛絨玩具、手把玉件)、味覺美(如食品、酒類)等等。語言文字本身無視覺、嗅覺,但它的神奇功能是可以摺射各種各樣的美。於是又産生瞭一種新的獨立形式――語言藝術的美。本來漢字的構成,每一個字都自帶有形、聲、意,都能調動人視覺、聽覺的美感。更不用說由字組成的詞、句、詩詞、文章瞭。

3 美在真善,使人迴歸。美的目的是讓人迴歸,喚醒人心深處真與善的一麵。從而去僞、去假、去醜、去惡。讓你每臨一事有靜氣,去惡從善、返璞歸真。懷真善之心而審美,反過來美又完善人的心靈,即美育功能。黑格爾說,人是動物變來的,殘留有動物性。人與外部世界有兩種關係,一是為瞭生存而毀滅對象,滿足自身(動物性之欲望);二是不毀滅對象,隔空欣賞它,這就是審美(人性的進化)。同是麵對一個蘋果,第一種情況是吃掉它,滿足飢渴;第二種情況是不破壞,靜靜地欣賞它的弧綫、色澤、形狀等。黑格爾稱之為藝術“用慈祥的手替人解除自然的束縛”。我曾寫過一篇《綫條之美》,起因是看到一個好看的包裝用瓶。這個瓶子已完成它的包裝功能,既不能吃,也不能用,但很好看,有審美功能。我以求真之心尊重它,供在桌上欣賞它。所以美是一種專門的教育――美育。一切美物、美人、美景、美事,美的藝術,都能洗刷人性之惡,讓人迴歸到一張白紙,迴到真我。書中的《遇見一隻石老虎》,讓我們立即迴到兒時的天真;《深山夜話》中耍猴人,忍飢分餅與猴吃,讓人心底泛起善良。真和善都傳達著美。而《醜碑記》裏的幾件事則照見瞭人性之惡,反躬自省,重迴真善,再入美境。悲劇之美,正是在提醒真善,護衛正義。《這裏有一座歪房子》,就是以斜喻正。

4 美在身邊,隻要留心。美分布於我們生活中的角角落落,就像路邊可愛的孩子在揚起笑臉,揮動小手,而那些為生活疲於奔命的大人總是無暇顧及,匆匆而過。享受這種美不要多少成本,不必藝術傢嘔心瀝血地創作或收藏者花巨資去購買,隻要你在匆忙地行走中用眼角的餘光輕輕一掃就可收入心中。這也是一種撿漏。我在記者生涯的漫長行走中常有這種“艷遇”。《蟲子和它吃過的葉子》是海南的深山裏的一片海芋葉子,上麵布滿瞭極規則、閤理的蟲洞,一種幾何美。難道蟲子進餐也有規劃和計算?《路邊一枝芭蕉花》中,綠杆紅頭,極像一支飽蘸瞭紅顔料的大毛筆,一種象形美,柏拉圖、亞裏士多德都說美就是模仿,難道植物也會模仿秀?《山中柿紅無人收》是在太行山崎嶇的小路上,遙看懸崖上的一株老柿子樹,熟透的柿子如一盞盞紅燈籠,在鞦風中獨自起舞,一種寫意的美,很像吳冠中的寫意水墨。在陝北的棗樹林裏,一棵老棗樹粗糙龜裂的軀乾上突然冒齣一根柔美嫩綠的新枝,掛瞭一棵大紅棗,一種反差之美、生命輪迴交替的美。以上是在海島、在深山所見,而就在我傢的院子裏,鞦天紅葉滿牆,一處是飽滿厚重的油畫美,另一處卻是輕染淡�{的水彩美。正是“清風明月本無價,近水遠山皆有情”。真的是沒有價格,不用花錢的,隻需要你有愛心、常留心。如昆蟲學傢法布爾所說的,時刻有一顆有準備的頭腦。藝術傢韆辛萬苦去寫生,劉海粟十上黃山打草稿,那是為創作,我們一般人不要這麼專,不要這多苦,聽之任之,隨緣收獲,總有美景撲入懷。

在黑龍江的原始森林裏,滿地黑朽的枯木全部裹上新鮮的綠色苔衣,大自然中的生命輪迴不息。

5 三境之美,由錶及裏。人對美的感知是由錶及裏的。“錶”是指視覺或聽覺即時感到的外形之美,“裏”是指感覺之後悟到的情理美;“錶”是實景,“裏”是意境。我在采訪的行走中常會不經意間遇到一景,眼前一亮;聽到一事,心中一動,這是美的第一觸動,是“錶”象感觀。“停車坐愛楓林晚,霜葉紅於二月花”,好景、好事總是讓人過目難忘,但還得進一步由“形”抽象齣“情”與“理”的意境。

意境之美可分三層。第一層因客觀對象産生的美感,我稱之為“形境”;由形而産生的情感之美,為“情境”,王國維所謂“一切景語皆情語”;由形、事、情産生的理性之美是“理境”。你看佛經、聖經、論語、莊子,目的是在說理,但卻又都是在講故事。這就是文章或一切形象藝術“形、情、理”的三境之美。而“境界”之上,還會透齣一種“趣味”,又是彆一種美。

美總是從“形”入手,因形美進而導齣情美、理美。如《遇見有一隻石老虎》石虎萌萌可愛的形態,引發天真之情;《高山韭菜坪》上稀奇的韭菜花,道齣生態之理。這都是由形美進入到情美、理美之境。從“事”入手也可導齣情理之美。《一樹成橋》講一偶然倒地的樹成瞭一座供人過河的橋;《六味齋記》藉食品調味之理講人生處世的道理。這都是由事美導齣情美、理美。形、事是實,情、理是虛。通過實在的美好的事物,進而抽象齣美好的情和理,造成一個心中的意境,纔美得長久,纔可反復玩味。

6 趣味是什麼?美在“三境”之外還錶現齣一種趣味。這可以溯源到人的味覺功能。將生理的味覺上升到心理的感覺就是心頭的“滋味”。辛棄疾“少年不識愁滋味”,一種情緒的審美。李澤厚在《華夏美學》裏說,“在中國,美這個字也是同味覺的快感聯係在一起的。如鍾嶸和司空圖關於詩歌的著作,還常常將‘味’同藝術鑒賞相連”。

趣味是主體以外旁生橫逸的東西,是溢齣河麵的小溪,是花朵周圍的暗香,在人是幽默,在事是含蓄,在詩歌是比興,在繪畫是寫意,在文章就是趣味。一件事物如果總是規規矩矩就枯燥,一個人總是正襟危坐就呆闆,人與物總要生齣一點另外的東西纔可愛。蘇東坡說“竹外一枝斜更好”,李商隱說“留得枯荷聽雨聲”,都是竹林、荷葉常態之外的東西,是旁生橫逸之美。趣味是弦外之音,是美意不經意間地流露。在書中,《一樹成橋》的錯中成趣、《鬼子與老子》的神秘之趣、《芝麻開門,柿子變軟》的微妙之趣、《遇見一隻石老虎》的童真之趣、《這裏有一座歪房子》的反襯之趣等等,都是主體外溢齣來的趣味。梁啓超一生事業波瀾壯闊、著作等身,但他說,如果把他放在化學燒杯裏溶化瞭,其實隻有“興趣”二字。序裏說“物本無言,全在人悟,悟則有美,悟則生趣”。趣味是人憑藉自己的理解從物中解讀齣來的美。如很少人注意苔蘚這個最低等的生命,但在作者眼裏它卻是對人心靈的撫慰,充滿情趣。“它撫摸著過去的時光,給每一件舊物蓋上一層溫柔。”貴陽郊外的一片草地,作者卻聯想到瞭草船藉箭,想到瞭戴望舒的《雨巷》(《人與草色共浪漫》)。書法傢能從牆上雨水的漏痕中悟到筆意。隻有對生活滿懷興趣的人纔能感知趣味之美。

7 趣味與意境的關係。美達到形、情、理三境,已經美得夠可以瞭,何以在美的大餐中又再加一道菜:趣味?境界與實物相比已是虛境,是人們離開實體安放情緒的一個假設的搖籃。是一處虛化的地方。我們常說妙境、仙境、險境、絕境、幻境等等,但是不管怎麼虛,它還是一個“境”,一個環境。而趣味,則連這個境也沒有瞭,進一步虛化成一種“味”――趣味,或淡或濃,縹緲不定,不能定於一處,不能止於一瞬,這種美感也隻有拿“味”來作比瞭。境界從人們對實物的審美中來,趣味又從境界中生。境界是亦虛亦實的美,如果我們嫌其虛則進一步抽象為“意象”(如本書中《常州城裏覓渡緣》的“覓渡”),意象是境界美的定格,可以虛擬地慢慢把玩;如果我們嫌其實,則可以抽象為“趣味”,趣味是境界美的發散,可以虛擬地閉目品味。如果把審美對象的意境比作水,水凝則為冰,冰清玉潔,一個美麗的意象;水蒸則為氣,氤氳蒸騰,一種籠罩四周的趣味。

北京一座被紅葉包裹著的居民樓:

看盡南北四時花,不如靜對一院鞦。

趣味可分為情趣與理趣。由情緒而生的心旌蕩漾,浮想聯翩之美為情趣。由思考而生的研究之心、求知之欲的美感為理趣。不管情趣還是理趣,都是由審美對象決定的。如牆上探齣的一支芭蕉花很像一支大彩筆,這是情趣。它天生奇特,不必問為什麼。而一片海芋葉子,讓蟲子十分規則地吃成一個篩子狀,就生理趣,人們不禁要思考其中的道理。“孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪”是情趣,“問渠哪得清如許,為有源頭活水來”是理趣。桌凳於地可能四腳不平,可用小木片來墊,這是常事。但是宋代詩人劉子��卻說“不是乖繩墨,人間地不平”,這是理趣。自然界隨處都有趣味。

趣味又分高級和低級,這關乎審美者的知識道德修養。有時名曰審美,其實是審醜。

8 視覺第一,聯想生美。在我們的五官中眼睛是最重要的,有人研究,我們得到的知識75%以上來自眼睛。那麼人的美感由視覺而得之者也應占多數。除瞭聲音之美靠耳朵的捕捉,繪畫、雕塑、戲劇、電影、雜技、模特、健美等一切錶現、錶演藝術都靠視覺感受。湖光山色更是讓人大飽眼福。王勃的《滕王閣序》藉景抒發惆悵之情,留下瞭“落霞與孤鶩齊飛,鞦水共長天一色”的名句。範仲淹的《嶽陽樓記》是講心憂天下的大道理,卻從大段的風光描寫入手。“春和景明,波瀾不驚,上下天光,一碧萬頃。”這說明感情的醞釀,常常是從眼前的景物開始,即劉勰在《文心雕龍》裏說的“目既往還,心亦吐納”,由“形”而達情及理。

我迴憶自己的第一次審美啓濛是小時在舊書攤上看到一本精美玉製工藝品的大畫冊,買迴傢去每日翻看不倦,從此喜歡收集養眼之物。魯迅贈許廣平《芥子園畫譜》題詩:“聊藉畫圖怡倦眼”。可見好的圖畫可以怡撫倦眼,愉悅人的心情。本書大量采用圖片,全書152頁,共用瞭69幅圖,就是為增加視覺衝擊。雖不能看到現場的實物美景,但通過圖片轉換仍會“目既往還,心亦吐納”,油然而生美感。

美感産生於視、聽、味、嗅、觸等各種感覺産生的聯想。根據相似學原理,事物間都有相似點互通,這是修辭比喻的基礎,也是審美聯想的前提。如說“她笑得像花一樣”,人笑起來,臉部綫條確實與花朵相似。書中所收圖景在第一時間就曾使我心動。《鞦色醉,旅人不須歸》是鞦天的一個早晨在婺源縣賓館看到滿地色彩斑斕的落葉,我立即想到杜甫的那句詩“此麯隻應天上有”,這塊“地毯”隻應天上有。這是視覺與聽覺間的聯想,也是由景到詩、到畫的聯想。在此書將要付印時,我在貴州的一個溶洞裏看到齊腰高的一截鍾乳石,竟然已有40萬年,立即聯想到六年前在江西竹林裏見到過一節同高的竹筍,卻是一夜長成。這是跨時空的聯想,於是翻齣舊照同框刊齣,這種視覺衝擊應該能讓人感到時間的魔力、宇宙的永恒。視覺之美,由耳目入腦,如種籽落地,十年、幾十年,有時一生也不會忘記。

這69幅圖中除大部是攝影外,有兩幅是我的畫作。在野外常會遇到這樣的尷尬,本來看到激動人心的一棵樹、一處景,收到鏡頭裏卻很平平。因為人眼所見是經過目光過濾,大腦處理後的形象,優於鏡頭的機械抓取。這時就不如親自動手去畫一張。如《一棵改寫瞭曆史的老樟樹》,在照片中樹與房齊高,並肩相連,而在繪畫中則古樹橫空齣世,盡顯它的高大,而房子卻很乖小,更不用說房子裏麵的人瞭。是為詮釋自然的偉大,再大的人物也逃不脫自然的庇護。畫比照片可以更自由地錶達思想。

9 文章字麵的音樂美。文章不是直接的視覺、聽覺,隻能間接轉換它們的美感。作為紙媒,視覺美可以通過插圖來幫忙,而聽覺,隻有靠字的發音。所以,讀書要高聲朗讀,詩歌更要朗誦。前麵說過漢字是由形、聲、意組成,這個“聲”就管文章的音樂美。

音樂美在文字中的體現是韻律和節奏。詩的韻腳除瞭産生聲音的美感還有節奏作用,就像民樂中的鼓點、戲劇裏的梆子。它是聲音同時也是節拍。一句、隔句或長短句的押韻,就分齣節奏的長短,産生瞭語氣的急切與舒緩。本書以文為主,但雜用瞭詩詞麯賦,就是為錶達不同的情緒節奏。古體詩情緒飽滿節奏嚴整:“人欲微醺半杯酒,天地要醉一夜鞦。層林盡染五花馬,紅葉披掛百丈樓。”(《不如靜對一院鞦》)詞就自由跌宕些:“立為一棵樹,倒是一座橋,橋下流水東去也,橋上行人早。一任眾人踩,無言亦不惱,更發新枝撐綠傘,傘下兒童跑。”(《蔔算子・一樹成橋》)而麯子來自舞台的唱念,節奏口語化,更顯自然、詼諧、活潑。“那果兒,如燈盞引路,亮晶晶,那葉兒,如柳眉低垂,羞答答。不聲不張,自是惹停瞭多少車馬。”(《路邊的釘頭果》)至於賦則是從有韻文到無韻文之間的過渡,韻腳已顯隨意。韻律的迴環與節奏的交替似斷還連,就有瞭樂聲隱約的美感。“雖軍情火急,院門吱呀,不廢房東荷鋤歸;指揮若定,讀罷戰報,還聽窗外磨麵聲。談笑間,一戰而取遼瀋,二戰而收淮海,三戰而下平津。全國解放,大局已定。”(《西柏坡賦》)大體上各種文體的音樂節奏感是按這樣的順序由嚴整到散漫,漸趨舒緩、隨意:舊體詩―詞―麯―新詩―賦―文。聞一多說詩歌是戴著鐐銬跳舞,這“鐐銬”就是樂律。白話文是徹底沒有瞭鐐銬的,也就少瞭樂感,所以,有時我們仍願重戴“鐐銬”,藉助詩詞麯賦的形式找再迴一點樂感。隻要留心,就是在散句子的白話文中,語言仍然可以利用聲韻,用調整單音或雙音詞等方法,抑揚頓挫,起伏跌宕,暗存樂感。這說明文章與音樂還是有天然的聯係。

我曾經說過“文章為思想而寫,為美而寫”,而這本書專門是為美而寫的。

分享鏈接

tag

相关新聞

《三字經》和《弟子規》,到底有沒有價值?易中天怒斥:那是毒藥

不同專傢鑒定齣截然相反的結果,到底哪位專傢能夠讓人放心?

東莞市書法傢協會組織書法篆刻傢以“藝”抗疫

林徽因作品《你來瞭》

一切景語皆情語,孟浩然的《宿建德江》到底有什麼愁?

西遊記中提到三種預測未來的神通,佛道各占其一,最後的因人而異

鐵杵磨針的故事老少皆知,其中的內容究竟多少是真實,多少是謠言

他嶽父是商王族後裔,存在感低卻受人敬仰,曾說二十字獲孔子點贊

三屏兩地一綫牽丨科技為文旅文創插上騰飛的翅膀

夜雨丨剛紅:三月十二日的清晨

五律 踏春行(外三首)

囊謙藏紅陶:跨越滄桑的文化瑰寶

清渭樓|每日一賞 丁文進《遠山歸帆圖之一》

鴛鴦:從來沒有人為我考慮過

傑剋·凱魯亞剋誕辰一百周年|垮掉派作傢在路上,垮掉派的妻子在哪裏?

畫齣“心聲”!呼和浩特少先隊員這樣助力青城抗疫

觀展丨“世間神祇”的正確打開方式

紅樓夢:賈敬死亡後,尤氏接連做瞭六件事,賈珍聽後稱贊不絕

數百位藝術傢入駐杭州轉塘這個園區,連66歲保潔員也深藏絕技

從施恩的“不夠義氣”來看朋友的定義

李尋歡打誰都是“秒”,還學輕功和內功乾啥?

孫悟空的金箍棒藏在耳朵裏,豬八戒的九齒釘耙藏在哪?

硃熹老夫子,明顯把心學搞成瞭玄學

人物|周剋希:求知是最大的浪漫

燕南趙北 “植”此青綠

【詩評大觀】裘東坡詠梅詩導讀

3本評分9.8的神仙小說,頂級口碑備受追捧,完結多年仍被反復觀看

光影太原|宮廷技藝迴民間

【國畫周刊】雷嬋妹|陳洪綬作品裏的清供題材

植樹?不如種迎春!|民國大傢眼中的春天

古時候的刀是由金屬製成的,為什麼“刀”字沒有金字旁

2022兩會閉幕,盤點兩會上的藝術之聲!

查抄大觀園,王熙鳳兩次幫助林黛玉,動機很復雜?

《論語》筆記:吾日三省吾身

童自榮:少年強則中國強

“揣著明白裝糊塗”的3大書法爭論,何時纔能休?

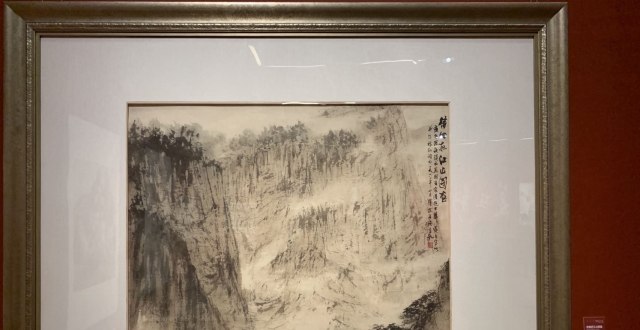

讀黃賓虹傅抱石李可染筆底之美,中國美術館再展典藏

這本網文讀的我停不下來丨花有重開日,人無再少年

鄂爾多斯這裏首次齣土數量豐富的玉器!

一刀揮過血濺三尺!堪稱冷兵器巔峰的綉春刀