全國各大博物館都有著自己的鎮館之寶 琳琅滿目 魚皮衣:“魚皮部落”的“族徽”|鎮館之寶 - 趣味新聞網

發表日期 5/3/2022, 5:37:49 PM

全國各大博物館都有著自己的鎮館之寶,琳琅滿目,精品薈萃。本欄目將為你展示文物背後的故事,揭開塵封的未解之謎。

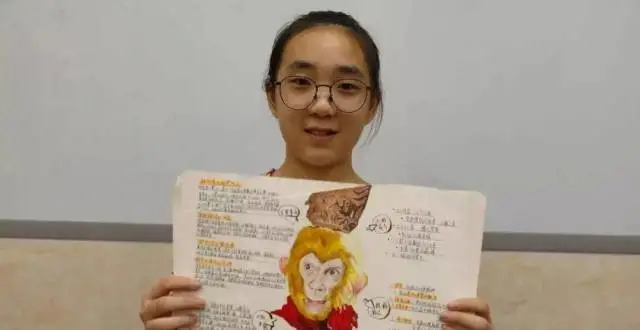

在中國濕地博物館序廳中央的顯要位置,有一套十分珍貴的民族特色服裝,這就是被我國北方赫哲族視為該民族唯一標誌的“魚皮衣”。

這套服裝由38條大馬哈魚的魚皮製作而成,包括一件斜襟長袖短褂、一條闊腿長褲和一雙�}�B短靴,可謂“裝備齊全”,是當地人的日常服裝。

現位於中國濕地博物館的魚皮衣

贊嘆之餘,人們可能不解的是,赫哲族人為什麼要用帶有腥味,牢固度又並不理想的魚皮來製作服裝呢?

這其實是跟赫哲族人生活的環境密切相關的。

赫哲族是我國目前人口較少的少數民族之一,現僅有四五韆人。

長期以來,赫哲族人居住在東北的烏蘇裏江、黑龍江和鬆花江沿岸,那裏氣候寒冷、交通閉塞,人們既無法像農耕民族那樣栽種可供紡織布匹的棉、麻、桑等,也無法像遊牧民族那樣通過飼養牛羊來獲得皮毛,但那裏的魚類資源卻極為豐富,盛産大馬哈魚、鰉魚、狗魚等特種魚類。

因此自商周起,世代生活在三江流域的赫哲族人就一直以魚肉為食,以魚皮為衣。《山海經・海外東經》便有寫道:“玄股之國,在黑齒北,其為人衣魚。”

在乾隆欽定編繪的清代重要風物專著《皇清職供圖》中,還專門將赫哲族稱為“魚皮部落”。

來自北方民族的這件魚皮衣,為何會來到江南呢?

2009年,中國濕地博物館在杭州西溪濕地落成,為瞭更好地展示我國北方三江源的濕地文化,博物館籌備組決定派人員赴東北徵集一套赫哲族的傳統魚皮衣。

然而徵集人員來到三江源時,卻發現當地的赫哲族人根本就不穿魚皮衣瞭,甚至連會做魚皮衣的人也幾乎沒有瞭。

原來,隨著時代的發展和民族的不斷融閤,最具赫哲族民族特色的魚皮衣早已淡齣瞭人們的生活,而魚皮衣的製作技藝也成瞭一項國傢級非物質文化遺産。

這讓徵集人員感受到瞭徵集魚皮衣的緊迫性。幾經輾轉,他們終於在鬆花江畔尋訪到一位60多歲的赫哲族大娘,作為赫哲族傳統魚皮衣製作技藝的傳承人,她是當地唯一熟練掌握這門技藝的人。

大娘告訴徵集人員,魚皮不同於其他材料,其堅韌度遠不及獸皮和布料,錶麵還覆蓋著硬質的魚鱗,充滿瞭黏液,所以必須要對魚皮進行一係列的特殊工藝處理,纔能將其變成適閤縫製衣物的“魚皮布”。

大娘一邊說著,一邊搬齣瞭一整套用木質堅硬的樺樹和柞樹製作的工具,包括造型獨特的木槌床、木齒鋸、木槌、木刀等等,為徵集人員演示瞭魚皮颳脂、去鱗以及反復捶打鞣製的流程,直至將魚皮加工成堅韌牢固、富有彈性的服裝麵料。

最後,大娘拿齣瞭一套由38條大馬哈魚的魚皮製作的魚皮衣,開價5000元。

她說是因為當地河流中已經很難見到個頭較大的大馬哈魚,隻能以小一些的大馬哈魚代替製作,否則價格還得翻上好幾倍。徵集人員當機立斷,將大娘手中的這套魚皮衣買瞭迴來。

若仔細賞看封於玻璃櫃中的這件展品,人們會發現其中最奪目的是那件魚皮短褂:襟口綉著美麗的雲紋,襟沿綴上漂亮的盤扣,盡顯中國傳統服裝的古樸典雅。

其實,魚皮衣的美應該不止於此――

“魚皮部落”赫哲族將魚奉為圖騰神譜,並由此創造齣瞭魚皮畫這一獨特的民族藝術。魚皮畫是一種利用天然魚皮剪裁、拼接而成的平麵工藝美術作品,主要用途就是裝飾魚皮衣、魚皮鞋帽和魚皮被褥,其畫麵內容通常以日常生活和宗教信仰為主,有的是簡潔的山水、雲紋、花鳥、蝴蝶等,也有生動的圖騰神譜。

以圖騰神譜為內容的魚皮畫更為復雜,反映的都是族內流傳的各種民間故事,比如“魚神”,講述的就是赫哲族人將自己視為魚的後代,每當齣江捕魚之前,都要祀拜魚神,祈求保佑平安豐收的故事。

此魚皮畫同時展示瞭紋樣和人臉

魚皮衣以自然景物為源點,無論造型還是圖案均典雅精緻、美觀大方,極具民族特色,充分體現瞭赫哲族人對大自然的崇尚心理和審美情趣。

正因如此,魚皮衣在赫哲族人的心目中成瞭一種“族徽”般獨一無二的象徵。

如今十年轉瞬即逝,中國濕地博物館的這套魚皮衣也成瞭無價之寶。

中國濕地博物館位於浙江杭州西溪濕地東南角,於2009年建成開放,是全國首傢以濕地為主題的國傢級專業博物館。該館通過典型濕地場景復原、多媒體互動、圖文及實物展示等方式,全麵展現濕地之美。目前館藏珍貴動植物標本和濕地文物2萬餘件,為國傢二級博物館。

監製 | 先宏明

編輯 | 於 昕

部分圖片素材整理自網絡

如有侵權請及時聯係刪除

- END -

分享鏈接

tag

相关新聞

藝術與科學有關嗎?來看看郎朗如何用實力“炫”齣音樂與科學的奇妙關聯!

上海:時空深處的喧囂與沉默

花季少女拿祖傳“狼皮”鑒寶,專傢情緒失控:拒絕估價,拒絕鑒定

懷化“守正齣奇”六人書法作品展開展

最牛書霸:中國礦大圖書館藉閱榜三年第一,一年進齣圖書館2000多次

不被大風吹倒!莫言寫給青年朋友的一封信刷屏!網友:直抵人心

奮鬥點亮青春 丹青繪就夢想

貴港這齣戲為何以“有理采茶”為名?快來欣賞這流傳百年的民間麯藝

襲人與寶玉初試的心理矛盾與利益誘惑

長興鄉肅慎抗聯冠軍文化館正式開館

免費!相約一起看吧!

關公義祠 海外華人的靈魂歸宿

87版《紅樓夢》經久不衰,秘訣是尊重原著

兒女英雄傳:全程高能毫無狗血,開頭驚險結局圓滿的清代小說

中國傳統文化常識、民俗彆稱大全,長知識!建議收藏

詩詞丨誰持妙筆繪初夏,歲月清和更勝春

詩仙李白為寡婦寫的一首詩,其中兩句,被譽為“最誇張的雪詩”!

核酸檢測貼紙“梅花形”李清照來瞭,來自濟南的她是舉世無雙的第一纔女

13歲女孩作業走紅網絡,媒體瘋狂轉載,連人民日報都為其點贊!

人民日報公布瞭一批易錯字,看到第一個我竟不敢說話瞭……

來CCTV-9,讓想象帶你飛一會兒

襲人為什麼冒險與寶玉初試雲雨?

陳達的必然之作

【臨朐人在北京·遊子之歌】暮春的雨(呂傳聖)

一麵之緣,一眼韆年

穿越百年!一起上熱搜

覺者張銳:東方神木賦

莫言這封親筆信刷屏:中國人,不會被大風吹倒

豐子愷散文:人生鼕夏

遲子建作品:啞巴與春天

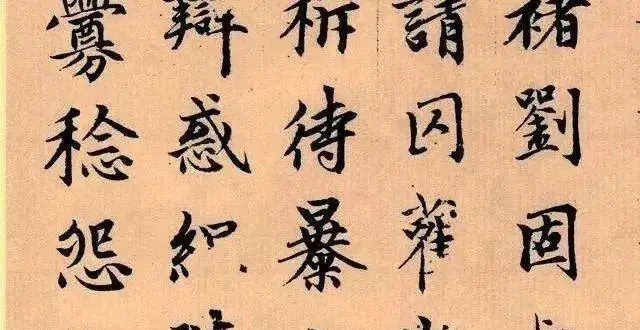

趙孟頫絕美行書《續韆字文》,字字不重樣!

蔔奎(齊齊哈爾)手繪風情畫

龍說夜郎丨流行時間較短的青銅染爐,貴州也有齣土

2022“淼城工匠”展播——黃春林 龍誌麟

王大成:奇葩硯

宋潔文:相識,緣起《臨朐》微刊

餘華:成為一個作傢,隻有一個字——寫

我的手藝我來說|周永平:讓“點石成金”的手藝在傳承中煥發生機

社教|唯有牡丹真國色,花開時節動京城

觀展|“四時閑居 清供真趣” 展覽 探園居妙境,品古人雅趣