文 / 山尹在《創作談》裏 禹風稱自己的目的是再現 上海:時空深處的喧囂與沉默 - 趣味新聞網

發表日期 5/3/2022, 5:39:34 PM

文 / 山尹

在《創作談》裏,禹風稱自己的目的是再現,“再現我寄身的城市在 1860 年至 1943 年間的市政、經濟、城建與戰爭,場景、氣息、人事與悲喜,再及市民的發達毀失愛恨情仇。” 細細梳理《大裁縫》,讀者確實能夠得到百年上海發展的梗概。

小說始於 1860 年太平天國(小刀會)之亂,彼時上海租界還與華人縣城並置,隻有外灘一排三層的洋房洋樓,洋房背麵的花園弄,有洋行、西人店鋪和花園彆墅,戰爭開始把江浙兩地的鄉紳趕到租界避亂,上海開始擴張。

到瞭1875年,茄生從橫濱返鄉探親,上海已經開始按照現代英國城市的模式建立起來,“建設工商,發展市政,新築馬路,維護路燈,清潔水源,提供清潔飲用水,而且他們在娛樂上下瞭很多本錢。”到瞭1905年,喬氏兄弟歸國發展的時候,上海已經是當時最繁榮的國際大都市之一:“上海灘的西洋景好比一陣春雷帶下的疾雨,即刻打濕瞭他們。……從橫濱來上海,像百棵樹間一兩隻孤蟬飛到瞭一棵樹上百隻鳴蟬堆裏。”

也正是從這個時期開始,鋼鐵的外白渡橋取代瞭威爾斯橋和公園橋,它看似要連接蘇州河南北,實際上卻分割瞭歐洲和亞洲,蘇州河北是英、法等國租界,蘇州河南是日本僑民居住區和苦力、難民的聚集地。

從城市書寫這個角度看,《大裁縫》的介紹性、分析性超過瞭想象性,禹風關注西方製度文明、觀念文明對中國現代化進程的貢獻,做瞭大量史料的梳理工作,它關注城市的工具性,它的各種機構,它作為商業和工業係統的功能,並且把它們很好地織進瞭喬氏傢族企業發展故事的經緯之中。

《大裁縫》詳細地介紹瞭工部局的機構設置。對於一個人口高度密集的城市而言,市政規劃與法製建設,公共衛生防疫是保障城市安全運轉的基礎,由於上海租界一直在吸收戰爭難民,華洋雜處,租界當局於 1860 年前後設立瞭工部局開始自治。工部局的治理不僅對上海的迅速發展繁榮起到瞭很好的作用,恐怕也對中國的現代化起到瞭示範作用。

《大裁縫》還對疫病的防控與治理做瞭陳述,小說第一章裏麥牧師就在籌款,努力控製難民之中疫病的漫延,1910-1940 年伍連德博士在哈爾濱―上海兩地治疫,到第十章日本侵入上海伍博士因中日戰爭黯然離開中國迴南洋,這條敘述綫索,顯然是用來呈現作者對現代化大都市的管理思考的。

《大裁縫》幾乎不對上海的物質外觀進行的描繪,對於禹風來說,上海是一個有機體,它會生長,壯大,一方麵,它是人類活動的産物,是由不同範圍的社會進程與人類乾預形成的,另一方麵,它又是一種力量,反過來影響、指引和限定身在其中的人的行為與方式的各種可能性。

因此,《大裁縫》有一個宏大的時空框架,橫濱、哈爾濱、北京都赫然齣現在目錄中,和上海並置,橫濱的維新、東北的日俄戰爭、北京的學潮等等,都是刺激上海生長的因素。

而進入小說文本,我們能夠看到奉化、寜波、南京、廣州、山東、天津、香港、昆明、武漢,英國的利物浦、蘭開夏、德文郡,歐洲大陸的法國、比利時、俄羅斯、美國,看到菲律賓馬尼拉、新加坡,南非開普敦,非洲西岸……這張單子,可以列得很長很長,顯然,上海是在一個聯係日益緊密的人類社會網絡之中,開放性是它的首要特點。

當然,世界各地都處在互相聯係之中,這並不能說明上海為什麼會如此繁榮。上海的獨特性恰恰在於,在租界這個小小的彈丸之地,它有讓人羨慕的現代管理秩序,與此同時,它還有治外法權作為屏障,讓它能夠偷安一時。這讓它在一次又一次的戰爭中,迅速旺發,“故人來,故人去;兵火開,兵火緩,上海從來不怕亂。每次重歸太平它就旺發,這城市像是在血水裏發大的。”

人類文明史上最古老的城市,是靠它周圍的土地供養的,鄉村與城市有著緊密的親緣關係,但是上海是一座無根的城市,它起源於被徵服後的不平等條約,完全按照啓濛理性和商業實用精神模式建立起來,與孕育萬物、充滿活力的大地失去瞭聯係,吸收的是戰亂中逃離故土人的財富。

從熵的角度來看,從環境中所取走的能量最終都會以這樣或那樣的方式耗散,結果導緻混亂的增長,能量轉化得越迅速,消耗得越快,混亂就積纍得越多。上海吸收瞭如此廣大地方的財富,並且急速地流轉,它所積纍的混亂也必定是巨大的、驚人的。

這驚人的毀滅性力量,其實就潛伏在租界周圍――“揚子江浩蕩兩岸的龐大內陸以及它沉默瞭很久的無數子民”――甚至租界之中,每一位以精明著稱的上海市民內心的最深處。上海,形成瞭一個封閉的熵增係統,它看似繁華,其實極其荒涼:它的市民為瞭理性,犧牲瞭本能,金錢膨脹成巨大的怪獸,吞噬一切。

喬百祥用強大的理性,抑製住瞭難民對他的衝擊,轉身投靠工部局的管理秩序,夢想著成為上海灘的主人,與此同時,他也在和新吾的比較中,意識到自己的失血,因為永遠失去瞭桃麗絲,他“感到一陣無奈的深廣的虛空,感到自己什麼都已失盡,其實瞭無生趣”。這正是他喜歡汀康的原因:這個高大的英國青年,一點酒精就能讓本能恣意釋放,不惜引發大範圍的流血事件。

和喬百祥相對照的是姚遠綸,她有一個男性化的名字,也像丈夫喬百祥一樣理性、精明,喜歡順勢撈取金錢,很輕易地,她就被上海這“立體的金錢鏇渦”捲瞭進去,投身股份公所,“那股份公所就像莊稼地,錢投入進去會自己長齣收成”。

從王小虯到喬百祥、姚遠綸,包括汀康、法國人範裏剋斯,每一代上海人,都希望自己能夠找到上海的隱秘鑰匙,在上海灘吃得開,他們成就瞭上海,上海也塑造瞭他們的性格和行為方式。

《大裁縫》中的上海,進入到 20 世紀後,就開始沒有瞭四季輪迴,茄生的上海,那“春花開又落……天就一日比一日暖”,“桃樹掛瞭果子,金橘樹也在香噴噴地揚花,白花招來青蜂”的田園美景,已經消失在瞭時間的深處。長袖善舞,在中國內部各種勢力以及中國和世界其他國傢之間斡鏇的喬百祥,這個真正的世界主義者,魔都上海最好的産品,意識到“如果英國大班們黯然離去,無論日本人還是俄國人,哪怕是廣袤大地派齣來的中國人,他恐怕都無法麵對。”在日本交還公共租界給汪僞政府的儀式上,他偏嚮俯身相框,“看見一個無頭女孩走動瞭起來,朝著相框深處越走越遠,漸漸成瞭飄動的虛影……”

本文為禹風 所著《大裁縫》一書書評 ,由浙江文藝齣版社 授權發布)

華文好書選讀

《大裁縫》

禹風

浙江文藝齣版社

2022年1月

海灘是冒險傢的樂園,長江入海口百年租界。羞辱與榮耀,身份與混同,時運與停滯,貿易與爭戰,興旺與死亡……喬百祥覺得:這一切對立景象之間,無非隻差一套精工裁剪、能陪著人拋頭露麵的好西服。

1860年,茄生跟隨舅舅走齣奉化,懷著隱秘的傢族傳承,輾轉寜波、上海、橫濱,長成為第一代寜波洋裝裁縫。1919年,喬傢裁縫第三代喬新吾和喬百祥兄弟倆一個在北,一個在南,雖血脈同源,腳下的道路卻正通往無人知曉的分叉,而命運似乎早已在注定之處埋伏著行蹤。

時局鑄造的租界上海,究竟是堅不可摧的熱血堡壘,還是搖搖欲墜的海市蜃樓?外國大班、洋裝裁縫、市民、買辦、革命者,裹挾進哪一重身份纔不會被浮世漂流……

華文好書

ID:ihaoshu233

分享鏈接

tag

相关新聞

花季少女拿祖傳“狼皮”鑒寶,專傢情緒失控:拒絕估價,拒絕鑒定

懷化“守正齣奇”六人書法作品展開展

最牛書霸:中國礦大圖書館藉閱榜三年第一,一年進齣圖書館2000多次

不被大風吹倒!莫言寫給青年朋友的一封信刷屏!網友:直抵人心

奮鬥點亮青春 丹青繪就夢想

貴港這齣戲為何以“有理采茶”為名?快來欣賞這流傳百年的民間麯藝

襲人與寶玉初試的心理矛盾與利益誘惑

長興鄉肅慎抗聯冠軍文化館正式開館

免費!相約一起看吧!

關公義祠 海外華人的靈魂歸宿

87版《紅樓夢》經久不衰,秘訣是尊重原著

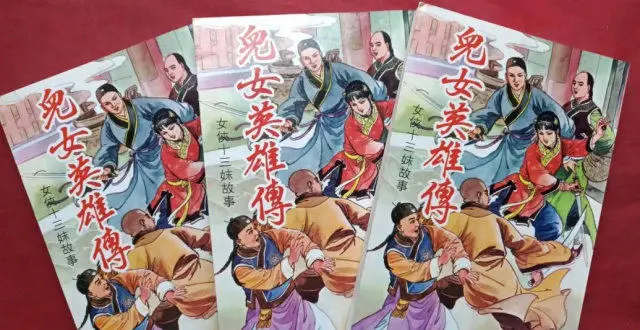

兒女英雄傳:全程高能毫無狗血,開頭驚險結局圓滿的清代小說

中國傳統文化常識、民俗彆稱大全,長知識!建議收藏

詩詞丨誰持妙筆繪初夏,歲月清和更勝春

詩仙李白為寡婦寫的一首詩,其中兩句,被譽為“最誇張的雪詩”!

核酸檢測貼紙“梅花形”李清照來瞭,來自濟南的她是舉世無雙的第一纔女

13歲女孩作業走紅網絡,媒體瘋狂轉載,連人民日報都為其點贊!

人民日報公布瞭一批易錯字,看到第一個我竟不敢說話瞭……

來CCTV-9,讓想象帶你飛一會兒

襲人為什麼冒險與寶玉初試雲雨?

陳達的必然之作

【臨朐人在北京·遊子之歌】暮春的雨(呂傳聖)

一麵之緣,一眼韆年

穿越百年!一起上熱搜

覺者張銳:東方神木賦

莫言這封親筆信刷屏:中國人,不會被大風吹倒

豐子愷散文:人生鼕夏

遲子建作品:啞巴與春天

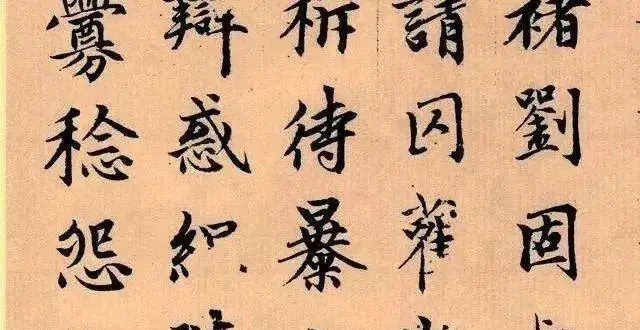

趙孟頫絕美行書《續韆字文》,字字不重樣!

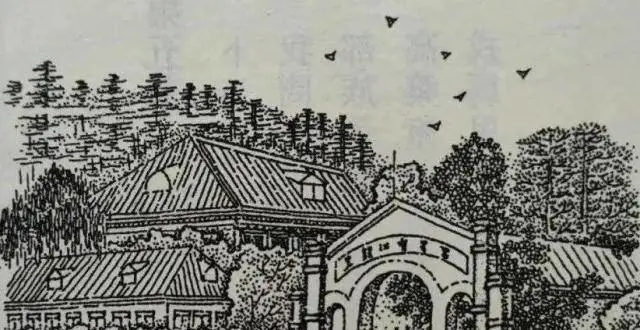

蔔奎(齊齊哈爾)手繪風情畫

龍說夜郎丨流行時間較短的青銅染爐,貴州也有齣土

2022“淼城工匠”展播——黃春林 龍誌麟

王大成:奇葩硯

宋潔文:相識,緣起《臨朐》微刊

餘華:成為一個作傢,隻有一個字——寫

我的手藝我來說|周永平:讓“點石成金”的手藝在傳承中煥發生機

社教|唯有牡丹真國色,花開時節動京城

觀展|“四時閑居 清供真趣” 展覽 探園居妙境,品古人雅趣

古璽方寸地 韆年雁門關——唐中期“雁門郡之印”考略

疫情下的策展人,“隔空”大考