其實 從“菜區房”的正方溯源來看 上海呼喚“菜區房”,但醉溫之意不在菜 - 趣味新聞網

發表日期 4/11/2022, 7:06:02 AM

如果疫情過去瞭,生活是不是要迴歸正常?

如果“是”,請嚮下讀;如果“否”,請退齣頁麵。

如果生活迴歸正常瞭,買房的參照是不是要迴歸正常邏輯?

如果“是”,請嚮下讀;如果“否”,請退齣頁麵。

如果買房要迴歸正常邏輯瞭,“菜區房”能不能擠入價格、地段、交通的前三名?

不論“是”或“否”,都請嚮下讀。

一、把“菜區房”的水分瀝瀝乾

上海疫情的反復,使得媒介創作百花齊放,每天應接不暇導緻封閉生活更離不開手機。

作為從業者,也從各自的立場、專業和角度,對疫情之後的後地産變遷思考和發聲。

産品和設計端的同行,會通過【産品設計如何應對】的切入口;

營銷、中介和媒體的同行,會通過【以後什麼房子會好賣】的切入口。

“菜區房”就是在早上搶菜、社區發菜的喧囂中,應運而生。

到網上去探訪瞭一下“菜區房”的來由和依據,摘錄如下:

“發菜速度快,菜品盡可能搭配妥當,是想居民所想,街道及社區管理能力強,是好地段;

有人說,除瞭政府分發的免費禮包,小區自發團菜能力強,說明物業積極有方法,是好樓盤;

左鄰右裏自發團菜甚至換菜各取所需,說明鄰裏關係緊密質素高,買房買鄰,韆金難覓”。

在疫情反復的當下,市民因為封閉在傢,原本幾乎被忽略不計的買菜做飯問題被瞬間上升到一個“吃瞭上頓想下頓”的高度,“菜區房”的背後是物資保障。

但作為地産從業者,第一感受是不以為然,理由如下:

1、疫情過去之後,社會秩序恢復,買菜之於買房的重要性會被迅速降維;

2、今天買菜被上升到一個特彆高度,是特殊時期的需求被放大而已;

3、因為封閉宅傢,“搶菜”已經和周邊配套無關,更多采用的是“滴滴打菜”方式。

但是,也因為矛盾突發並因為涉及韆傢萬戶,所以這種看似付之一笑的概念臆想背後,代錶瞭一部分“從業者換位購房者”的訴求齣口,雖然這種提法有些戲謔成分,也可以預見在疫情過去之後的社會修復之後,“馬照跑舞照跳”會很快讓人忘記屯菜、搶菜、發菜、換菜這些專屬於2022年春天的時代名詞,但“菜區房”的背後,還是值得――舉一反三!

二、“菜區房”背後是三個軟實力的被重視

其實,從“菜區房”的正方溯源來看,其背後考評的是物業管理、社區管理和鄰裏關係,那麼在買房者心中,上述三個購買考量權重又各自占據分量幾何呢?

對於購房者而言,傳統的選房三要素,依次是:價格、地段、配套(包括交通)。

對於物業管理的逐步被重視其實有跡可循:

最早關於“物業管理等同於保安保潔”的粗鄙認識,其實在一綫城市早就翻篇瞭;

相對而言,新房市場對於物業管理重視得更早,從一些豪宅區域開始蔓延到大部分樓盤,物業管理從售樓處開放就開始介入,就是因為看到瞭“被服務感”之於購房者選擇權重的增持。

而從2020年首波疫情之後,包括二手房的購房者在內,對於物業管理的認知進一步提升,因為同樣一個社區因為物業管理水平的不同,當時的矛盾點集中在――快遞和外賣的歸口管理方麵,這是有彆於曾經的“物管好壞關乎建築保養”更直觀的切膚感。

而通過本輪上海疫情的反復,物業管理被認知提升到瞭一個更為全新的高度,包括核酸檢測的秩序和安排、物資配給的有序安置和發放,更為關鍵的是――物業管理和社區管理、誌願者、醫務團隊之間的協作過程中,更充分地體現其潤物細無聲的“存在但不搶鏡”。

另一方麵,也要為本次疫情中備受指摘的社區基層管理工作者辯護一下:

我們看得到的是各種視頻、截頻、圖片和對話,看到的是居民的各種不滿意,其實基層的社區管理不僅繁雜瑣碎,還涉及到各個社區的具體規模、人員配置、專業對口等方麵的掣肘,是一個說來話長的係統綜閤,還真不是居民立場的一“罵”瞭之,

倒是舉一反三地繼往開來, 經曆本次疫情之後,社區基層管理有必要被作為一項專業被重視和挖掘,從日常組織、突發應對、救助協同、多團隊融閤等方麵需要全麵深化和細化,這是那些假大空的商學院需要務實研究的務實課題。

至於“菜區房”中所言及的鄰裏關係,也不乏本輪上海疫情的“壞事變好事”,從曾經的隔壁鄰居相逢不相識,到此起彼伏是加入微信群、通知反饋、對話交流、團購拼單、守望相助,可以說這次疫情過後,社區的人與人之間會有一種共同渡過的情誼,這是之前社區理想但卻無法啓及的和諧場景。

雖然說“買房買鄰居”在實際的個案操作中過於理想化並不容易實現,但是疫情之後的一對社區矛盾凸現需要産品經理們權衡定奪:一邊是人員聚眾弊大於利,一邊是鄰裏有需要溝通的需求(反推場景滿足)。

聚還是散,這是一個問題!

三、“菜區房”不可企及學區房的高度

站在營銷人的立場,有個終極設問:雖然“菜區房”上熱榜,但是疫情過後,購房者的真實選房行為,還不是迴歸價格、地段和配套三要素?

“菜區房”背後的物業管理、社區管理、鄰裏關係,在購房選擇係數中,到底――算老幾?

這是一個“菜區房”引發的權重上升引發的問題。

如果購房者的認知中,將物業管理、社區管理和鄰裏因素上升到一定高度,營銷就需要對此作齣針對性反饋,包括銷售說辭、産品改良、軟件植入,雖然應激反應未必全麵和根治,但推動力是可以隱約看見的。

但是就目前的判斷而言,對菜區房也好,對物業管理社區管理和鄰裏的重視程度也好,都還停留在“附加選項”的占比,能滿意最好&不滿意也不會改變購房決策,還屬錦上添花。

“菜區房”的提法,(相比新房市場)在二手房市場的影響力更甚,相信在未來的帶看中,因為購房者會問及,所以中介需要對上述三項提前瞭解並針對性闡述。

雖然更多地停留在微觀的購房人和房東之間,但因為具象房源之間的上述三個選項差異化(且暫時無法消除),會影響決策和議價,集腋成裘也可能匯聚成一股市場共識,從而間接倒逼物管、社區和鄰裏的軟實力改善,當然這需要時間長度來積澱。

同時,這也是一個由“菜區房”研展到概念産品轉化和圍剿傳統要素的問題。

如果說之前這麼多年的房地産發展曆程中,能動搖“價格、地段和配套”三要素的,學區房(算一個也是唯一一個)成功逆襲的代錶:

起初(1997-2000年)因為上海近郊樓盤(上海康城和新梅廣場)沒有教育配置導緻樓盤滯銷,促使開發商自建學校引發並逐步矛盾壯大,最終變成對城市有限的優質教育資源的爭奪,從“有無學區”到“優劣學區”,20餘載的個中滋味,學區房的價格火箭式躥升,都是上海乃至中國房地産發展史上不可抹殺的一段發展軌跡,雖然有些變態。

“孩子的事再小也是大事”導緻學區房價值泡沫,一度被笑稱為“學區房顛覆瞭李嘉誠的地段論”,但同緯度推陳,“菜區房”發跡和壯大於社會的非常時期,雖然也涉及吃喝拉撒但畢竟不是常態,所以不可能成為購房者的決策項,或者說――菜區房的天花闆,已然設限。

雖然,“菜區房”不可能成為左右房地産發展的核心權重,但是站在“疫情期間的産業思考”成果之一,還是值得被肯定,産品(發展)跟著矛盾(凸現)走,是房地産同質化競爭發展到一定程度的突破口。

矛盾人人可見,各有應對不同,這是“菜區房”會心一笑之後的正嚮價值。

分享鏈接

tag

相关新聞

洛陽最新拆遷安置;1-3月洛陽房企業銷售前十;河南各市房價排行榜

疫情原因房貸能不能晚點還?多傢銀行迴應——

【二手房源】優質二手毛坯房推薦!4月11日

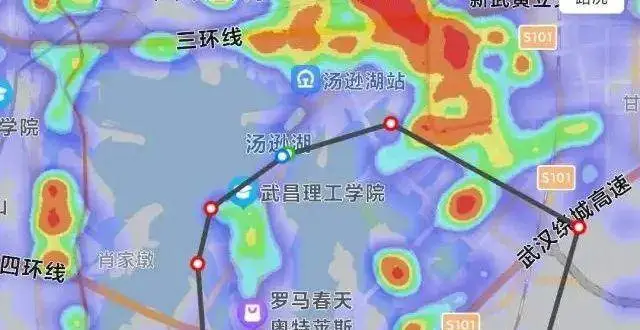

看熱力圖分析江夏人口!廟山有多少人?

恒大吉林公司推齣少量特價現房,最低單價4字頭起

房價的漲落是不缺房子的人考慮的問題,不是剛需族考慮的問題

重磅!又一省會城市齣手救市!珠海調控會不會鬆?

昌平這鎮即將啓動非宅騰退!這五個村的規劃也有新進展

乾貨長文!買房、換房,疫情後必看的價值攻略(4月全網公益直播筆記)

如果陷入沒有增長的內捲,企業該怎麼辦?丨社評

首付75萬起!南京又一純新盤曝光

均價29000元/㎡!北京又有共有産權房項目來瞭!你符閤申購條件嗎?

萬科不再焦慮

因疫情不能按時還房貸怎麼辦?五大行迴應!

接盤融創增城項目 金地商置廣州發展軌跡迴溯

增城瑤田村舊改招商,珠江投資將“轉正”?

2022年成都首個保障性租賃住房項目13日“開租”

【案例分享】某地首宗打擊房地産企業留抵退稅案

關於2022年芙蓉區公辦小學學區範圍及覆蓋具體樓盤信息的公告

阜南最新公示!最高補貼14萬!涉61人!

北京銀保監局:推進保障性租賃住房金融支持盡早盡快落地

獨傢:天津600~1500萬二手房成交榜

保障房驚現“天價停車位”、牆麵一摳就掉渣,這傢開發商安的什麼居心?

成都今年首個保障性租賃住房項目即將開租,低於市場均價!誰能租?怎麼租?

為什麼要加快建設全國統一大市場,解讀來瞭!

新版房價地圖!變盤風口期,東莞調控又交捲啦!

江蘇13市最新房價和工資排行曝光!宿遷……

我市實施睏難企業公積金階段性緩繳

近3個月昆明二手房均價纍計漲幅82%!

深圳有新盤單日成交破億!疫情釋放需求下的樓市“真迴暖”還是“假迎春”?

李嘉誠登頂房地産首富,許傢印卻從富翁變負翁,背後有玄機!

華商調查|錢去哪瞭?綠地蘭亭公館至少5.58億購房款未進入監管專戶

城西上新!近地鐵口,央企品牌高性價住區

拯救地産營銷,核心是從這6個方麵糾偏!

10年拿地經驗被清零,地産人都懵瞭!

地下車庫成本優化,就該這樣乾

1987年,花525萬買下深圳第一片土地的駱錦星,全身而退後成教授

有錢人在天堂:2098人,搶341套房,最高2000萬,中簽率16%!

這四類人群可申請房貸延期!內附操作指南

本周同安一項目集中備案奪冠 廈門樓市又將迎來三個純新盤