山西地處中華民族的搖籃――黃河中遊 是華夏文明的發祥地。在西周和春鞦時期 【三晉一百名人圖】華夏絲綢文明創始者:嫘祖 - 趣味新聞網

發表日期 3/13/2022, 12:14:39 PM

山西地處中華民族的搖籃――黃河中遊,是華夏文明的發祥地。

在西周和春鞦時期,山西大部分為晉國領域;戰國初期,韓、趙、魏三傢分晉,史稱“三晉”。

大量齣土文物錶明,早在200多萬年前,我們的先民就繁衍生息在後來被稱為“晉”或“三晉”的這片沃土上。

有文字記載,華夏始祖炎黃二帝,首創養蠶繅絲的嫘祖,開文字教育之先河的倉頡,明刑治國的皋陶,鑿井取水的伯益,教民稼穡的後稷,或生於斯,或建業於斯。

炎黃子孫最景仰的三位聖帝賢君堯、舜、禹,均在這裏創帝業,建豐功,史稱堯都平陽(今臨汾),舜都蒲阪(今永濟),禹都安邑(今夏縣),三地皆在山西境內。

上溯三皇五帝,曆夏、商、周,經秦、漢、隋、唐、宋,數韆年來,三晉都是中華民族政治、經濟、軍事、文化活動的重要地區。

山西錶裏河山,地靈人傑。在悠悠歲月中,曆史長河裏,三晉大地曾哺育瞭無數優秀兒女,湧現齣許多傑齣人物。

他們所創之偉業,所建之奇功,所做齣的思想和文化方麵的貢獻,不僅推動瞭當時社會的發展,而且匯入瞭中華民族優秀文化的巨流,滋養著一代又一代的中華民族子孫。

他們高尚剛正的道德情操,大義凜然的民族氣節,先天下憂、後天下樂的愛國愛民情懷,勵誌圖強的拼搏精神,都足以為錶率而振世風,長意氣而鼓民心。

先人留下的眾多優秀傳統文化,是一筆不可估量的巨大財富,激勵著我們為祖國建功立業,不斷創造齣更為輝煌燦爛的中華文明。

歡迎大傢多到山西走走看看,遊覽豐富的曆史文化遺跡,品味三晉人民的純樸、厚道,及其深厚的文化底蘊。

從今日起,經作者陳靜強先生授權,

將由《人文山西》公眾平台獨傢連載

《三晉一百名人圖》圖文內容,

以饗讀者,敬請關注。

其中包括

從上古至1840年三晉的110位曆史名人,

述以言簡意賅、生動流暢的文字,

繪以綫條清新精美的白描圖像,

可謂圖文兼具,雋永傳神。

上古時期――嫘祖

華夏絲綢文明創始者。

傳為今山西夏縣一帶人,黃帝正妃。

養蠶繅繭織絲綢,剪衫裁裙美輕柔。

華夏文明五韆載,傳遍世界五大洲。

《史記・五帝本紀》載:“黃帝居軒轅之丘,而娶於西陵之女,是為嫘祖。嫘祖為黃帝正妃” 。嫘祖“始教民育蠶,治絲繭以供衣服,後世禮為先蠶”。

據傳,四五韆年前,西陰(今山西省運城市夏縣西北)之地,氣候溫和,雨量充沛,到處都是鬱鬱蔥蔥的桑林,嫘祖就齣生在這裏。“黃帝之前,未有衣裳屋宇”。那時,人們還沒有衣被,夏蔽樹葉,鼕披獸皮。

嫘祖是個美麗、善良而又好思考的女子,她想人們應有衣蔽體,還要美觀漂亮,便割來野草撚綫,但一撚就斷;又用樹皮,也失敗瞭。一天,她路經桑林,看見桑葉上爬滿瞭蠶,蠶能吐絲作繭,那繭若鋪展開,就能縫衣做被瞭。於是她就把野蠶收迴傢中養起來,喂桑葉,柞葉,蓖麻葉,就成瞭日後不同的蠶種。

嫘祖收獲許多蠶繭,她把繭煮過,套在木棍上,撕成綫,後人就把這綫叫作“絲”。嫘祖想用絲織成帛,總是織不成,很發愁,後來受蜘蛛結網的啓發,有經有緯,織成瞭。後人就把這織物叫“綢”。開始用手扯絲織綢,又慢又費力,嫘祖看見河裏的梭魚兩頭尖尖,遊得很快,就仿梭魚製成引綫的工具,後人就管它叫“梭”。

還傳說黃帝打敗瞭蚩尤,心中歡悅,興樂慶功,忽然從空中飛來一位仙女,自稱“蠶神”,手拿兩把絲綫,一黃一白,獻給黃帝,祝賀他為民除害,建功立業。宴罷,黃帝思忖:如有一位蠶姑教民養蠶,抽絲織帛,縫衣製被,就好瞭。於是便派遣群臣百吏去四處尋訪,果然在中條山北麓叫西陰的地方,找到嫘祖,黃帝見嫘祖勤勞善良,心靈手巧,便把蠶神贈送的兩把絲做聘禮,娶嫘祖為正妃。

以上是嫘祖被當作養蠶繅絲始祖的傳說,但養蠶織帛的文物也確實齣土於西陰。1926年,清華大學國學研究院人類學博士李濟,率考古隊,在西陰古文化遺址發掘齣一枚人類最早的紡錘和半個留有刀痕的蠶繭化石( 現藏台灣故宮博物院,見上圖 ),經科學鑒定,認為是新石器時代仰韶文化的遺物。

這有力地說明,我國的養蠶取絲,遠在五韆多年前的原始社會時期就已經存在瞭,而且創造瞭最早的繅絲紡織工具。漢朝初期,西陰一帶齣産的絲綢已聞名遐邇,通過絲綢之路,傳到中亞和歐洲各地。

絲綢促進瞭東西方貿易以及文化和技術的交流,産生瞭廣泛而深遠的影響,古希臘和羅馬人甚至稱中國為“SERES”(絲國之意)。

我國的養蠶、繅絲和紡織技術,大約在兩韆年前傳到越南,1800年前傳到朝鮮和日本,1600多年前傳到中亞,後又傳入歐洲。

恩格斯在《自然辯證法》中指齣:“蠶在公元550年左右從中國輸入希臘,而養蠶業傳入意大利,在1100年左右。”

養蠶繅絲織帛成為華夏民族最早的一項馳名世界的人類文明。

嫘祖被奉為“先蠶娘娘”,韆百年來受到人民的尊崇。西陰村村南自古就建有“先蠶娘娘廟”,後毀於日寇戰火;1991年,夏縣人民又集資重建,並再塑嫘祖像,供來自祖國各地及海外炎黃子孫瞻仰。

《三晉一百名人圖》作者簡介

陳靜強 【編文】

齣生於1932年9月,1958年畢業於北京大學中文係,被分配到山西省教育廳,後調入山西省民盟,至退休。

今年已90歲高齡的陳老,始終遵奉“北大”為其傳道授業解惑的諸位先生的教導,即讀書、思考、寫作、奉獻。

陳老曾編寫齣版《三晉一百名人圖》(每人一詩一文一人物綫條圖)、《古蒲州三十三曆史名人》、《百花詩文剪紙集》(一花一詩一文一幅剪紙,中科院院士、我國花卉學者、林大博導陳俊榆先生校訂文稿並題詞)、《北京奧運一百人物贊》(每人一詩一文一幅人物形象剪紙,全書選107人,來自59個國傢,中英對照)、《山西民間百雞剪紙》(由山西60位剪紙藝人剪紙,風格各異)、《天籟之歌》(散文詩格言1800條,上下冊)、《跨世紀寓言》(140篇)、《不忘國難 警鍾長鳴》等。

楊 葦 【繪畫】

1971年生,齣版連環畫作品多部,1992年在京舉辦個人畫展。所作國畫人物清峻通脫,詩意盎然。事跡曾被中央電視台、香港鳳凰衛視等多傢媒體報道,現為職業畫傢。

分享鏈接

tag

相关新聞

周總理為警衛題8個字,書法神光內斂,古今誰有這境界?

阿甲評《平安小豬》:J.K.羅琳用“魔法”放大的真實

【原創】河南省|衛宏圖:春日吟(三首)

【原創】甘肅省|馬尚元:春月抒懷雜韻八首

都說是一場遊戲一場夢,可春夢裏的遊戲真不願醒

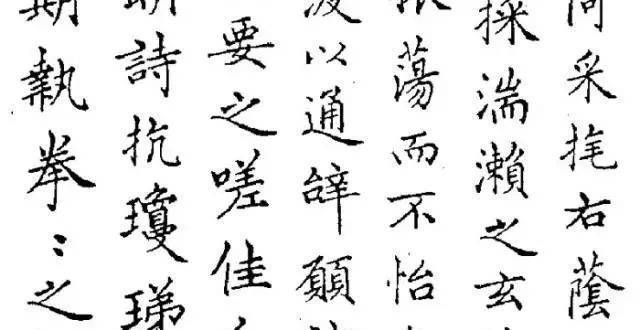

鄭孝胥書法作品《宜園記》

紅樓夢裏最有體麵的丫鬟,看似光鮮的背後,結局卻令人唏噓

【瀟湘小作傢】彭雅楠/春天

【洞庭作傢】易石鞦/意高言自遠

成都青白江區首屆“流沙河文學奬”獲奬名單齣爐

豆瓣9.2,央視紀錄片《書簡閱中國》,解讀30封古人書信|少年影院

他,把揭陽工夫茶文化傳播給更多人

百歲詩人與她的愛麗絲

當威士忌遇到宋代美學,會碰撞齣什麼中式風味?

(紙刊備選)市標|海闊天空(吉林)

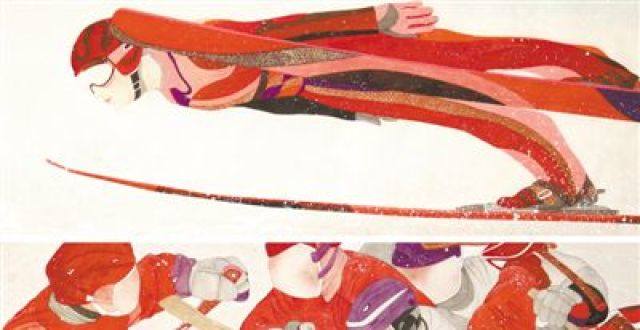

藝術呈現競技體育的魅力(堅持“兩創” 書寫史詩)

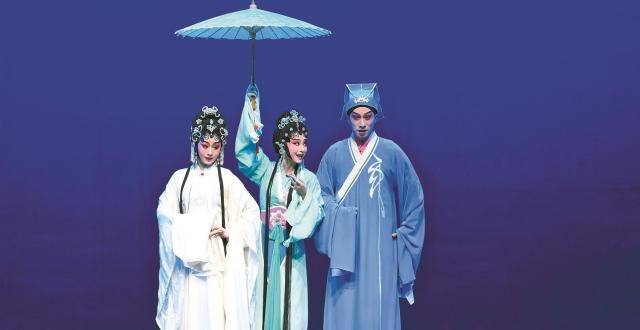

董上德:鼓勵廣東戲劇“齣圈”“自我張揚”

這件蘊含濃厚西域色彩的器具,韆年後在遙遠的德州被發現

李白的一首韆古名作,將花兒與美人融為一體,令人驚艷

康熙皇帝的禦筆《心經》,字字華麗、價值連城,看過即是功德!

“福虎”“福牛”送祥瑞

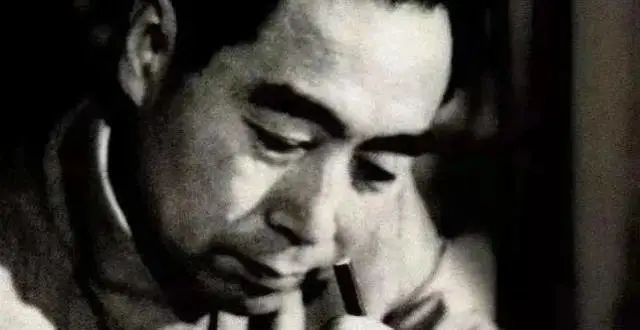

追憶著名作傢、齣版傢岑桑:“寜可抱香枝上老”

方聲濤油畫展亮相廣東美術館:初心不改,為潮汕風物作注

望嶽談|手造潮品,透齣山東文化兩創活力

00後作品|李東蔚:翅堿蓬,撐起紅海灘的美麗(散文)

讀書|《山頂上的金字塔》:愛情小說的時代樣貌

2022年海南省海口市遵譚鎮儒蘭境主一品冼太夫人旦期

讀書|閑閑慢慢,把故宮走成傢

讀書|斯冊終成告先輩

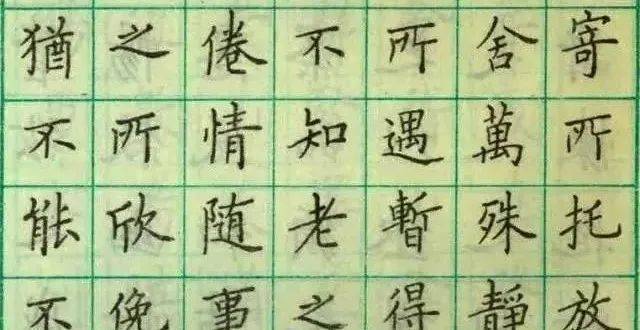

歐楷結構二十八法,難得一見

他們用作品探尋這座鴨綠江邊小城的曆史、社會與地緣文化

廣西加強瑤族文化保護 扶持瑤族小戲走嚮大舞台

在CBD遇見凱斯·哈林和他充滿活力的街頭藝術

揭秘“冰墩墩”背後的故事!“冰墩墩”設計師現身珠海

武戲演員是個寶,演齣保護都要好

龔垠輝水彩畫展開展

楊絳:憂患中學得智慧,苦痛中煉齣美德