巴烏是啥 ―――――― 巴烏 簧管樂器 樂器知識普及:巴烏 - 趣味新聞網

發表日期 5/10/2022, 8:11:14 AM

巴烏是啥

――――――

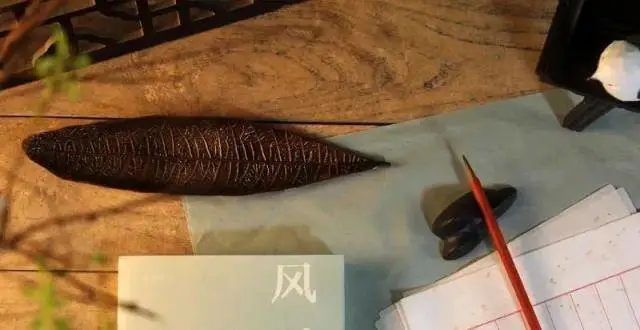

巴烏,簧管樂器,也叫"把烏",流行於雲南彝、苗、哈尼等民族中。哈尼族稱"各比",彝族稱"比魯"或"烏勒",侗族稱"拜",常用於獨奏或為舞蹈和說唱伴奏。巴烏的品種較多,在哈尼族,有單管、雙管之分,由於竹管長短、粗細的不同,還有高音、中音和低音巴烏之分。

巴烏,屬竹管銅簧樂器,簧為舌形。是彝族、哈尼族、傣族、佤族、布朗族、苗族等族吹奏樂器。當地彝語叫"及菲裏莫",哈尼語叫"梅巴"。

巴烏是流行在中國西南地區彝、苗、哈尼等族的單簧吹管樂器,巴烏用竹管製成,有七個指孔(前六後一),在吹口處置一尖舌形銅製簧片,演奏時橫吹上端,振動簧片發聲。巴烏音量較小,但音色柔美,西南地區的人們稱它為會說話的樂器。

巴烏流行於雲南省紅河、文山、思茅、西雙版納、臨滄、德宏、廣西壯族自治區融水、貴州省黔東南和黔南等地。

在民間以單管者為主,亦有雙管閤並而成者,稱為雙眼巴烏。傳統演奏方式均為直吹。常用音域多不超過八度。巴烏的音色非常地柔美悅耳,很像一對鍾情的戀人在互訴欣悅,低訴衷腸,所以每到晚間,彝族、哈尼族、苗族青年在談戀愛時,常用它抒發自己的衷情,傳遞愛慕之情。

傳說

在紅河南岸哀牢山區的哈尼族民間流傳著關於巴烏的一個古老故事:很早很早以前,在紅河南岸的哀牢山區,哈尼族有一位純潔、美麗、善良的姑娘梅烏,與英俊、勇敢、勤勞的小夥子巴衝相愛.他倆發誓要像樹枝和綠葉那樣永世相伴,寨子裏的人無不贊嘆和羨慕他們。這事被深山裏貪婪的魔鬼知道瞭。就趁人們歌舞時,駕著一陣狂風把姑娘掠走瞭,硬逼著姑娘和他成親,姑娘不畏魔鬼的威逼和利誘,始終堅貞不屈,一言不發。

於是魔鬼惱羞成怒,凶慘地割去瞭她的舌頭,並將她扔進瞭深山老林。姑娘懷念著心上的戀人,整天徘徊在山林之間,有苦難言,時間一天天地過去。

一天,樹林裏的仙鳥銜來瞭姑娘的舌頭和一截竹子,讓姑娘把舌頭放進竹管裏,告訴她"竹子會幫助你說話"。於是姑娘吹響瞭竹子,發齣瞭優美的樂聲,錶達對戀人的思念和對魔鬼的控訴。樂聲傳到巴衝耳邊,小夥子曆盡艱險,把姑娘救瞭齣來,迴到親人的身邊,重新獲得瞭幸福。後來人們用二人的名字擷首去尾,給這件會說話的樂器取名為巴烏。從此,巴烏就在哈尼山寨世代流傳。

在個舊的彝族支係聶蘇人中,有著這樣的傳說:古時候,有個聾啞人死瞭母親,他萬分悲痛,卻不能用語言來錶達悲哀。有一天,他發現一截帶有蟲眼的竹子,放在嘴裏一吹,發齣瞭低沉悲涼的音響。他想,竹管蟲眼能發響,要多挖幾個洞呢?於是他用尖刀在竹管上挖瞭幾個等距離的小孔,果然發齣瞭抑揚頓挫的音響。他聽啊、吹啊,終於用會響的竹管吹齣瞭自己思念母親的心情。此後,這種會響的竹管,彝語稱非裏的樂器就流傳下來瞭。

關於巴烏起源的傳說故事還很多很多,它們說明,巴烏是聰明智慧的各族人民在勞動中發明創造的。

發展過程

傳統的巴烏,音域窄、音量小,但音色優雅。在各民族中,常用以伴奏舞蹈和說唱,也用於獨奏。哈尼族人民隨身攜帶,老人和青年們都喜歡吹奏。哈尼族和彝族的青年小夥子。常用巴烏來演奏情歌。在彝族,人們放羊時或晚間也常吹奏巴烏。

解放後幾十年間,巴烏的研製改革工作一直在進行著,經過改革加鍵的巴烏,在保持傳統巴烏渾厚柔美音色的前提下,擴大瞭音域、音量,並且還能調微,能轉四個調,能奏齣各種滑音、打音、吐音、顫音、飛指、抹音等技巧音。巴烏的創作麯目也更為開拓,它不僅可以演奏傳統的地方風格麯目,還可移植外國樂麯,如日本的《北國之春》等。

近幾十年來,巴烏經專業工作者的不斷改革,音色不變,音域擴大,音量增加,適於演奏寬廣、抒情的音調。閤奏時,它也可以作為高音樂器與低音樂器的橋梁。

特色

在民間,巴烏常用於獨奏、閤奏或為舞蹈和敘事歌等說唱伴奏。雖然巴烏的音域窄、音量小,但它獨具民族風格,極富民族色彩,吹奏起來,如怨、如慕、如泣、如訴,餘音裊裊,不絕如縷,深受哈尼族、彝族人民喜愛。哈尼族人人隨身攜帶,老人和青年們都喜歡用巴烏來錶達情意或追憶往事。彝族喜歡用兩支同調的巴烏齊奏或對奏。

居住紅河南岸的彝族同胞,常在集體歌舞活動中,用巴烏與竹苗、直、小三弦、月琴和木葉等樂器一起閤奏,來為特色濃鬱的歌舞伴奏。特彆是未婚青年小夥子,常用巴烏來演奏情歌、和姑娘"說話",傾吐愛慕之情。

有一首巴烏情歌這樣唱道:"當我吹響瞭巴烏的時候,你知道嗎?我告訴你,走輕點呀走輕點,就是碰落瞭樹葉,也不要讓它落在水麵土,為的是保守秘密。如果阿媽往後不同意.那已經遲瞭,遲瞭呀,我倆的心已經讓這巴烏緊緊連在一起瞭。"

在彝族,人們在放羊時或晚間也常吹奏巴烏。樂麯有《玩調》、《邀約調》等。

種類

巴烏的品種較多,在哈尼族,有單管、雙管之分,由於竹管長短、粗細的不同,還有高音、中音和低音巴烏之分。彝族的巴烏,有竪吹和橫吹兩種,管身粗而長者橫吹;細而短者竪吹。在濛自地區的土佬人(彝族支係)中,也流傳有雙管巴烏。佤族的巴烏,管長25 厘米左右,上麵開有7 個(正 6背1 )音孔,在靠近音孔的管身上,均刻有人字形的紋飾。

巴烏因竹管長短、粗細不同.規格可分為高音、中音、低音巴烏三種。高音、中音巴烏,管長30厘米-50厘米、內徑0.8厘米-1.4厘米,低音巴烏管長60厘米-80厘米、內徑1.6厘米-2厘米。在距封閉端1.5厘米-2厘米的管壁上,開有一個長方形吹孔,孔長2.4厘米-3厘米、孔寬0.7厘米-1厘米。

雙管巴烏,又稱雙眼巴烏。彝族單簧氣鳴樂器。流行於雲南省紅河哈尼族彝族自治州、個舊、濛自、建水等地。管身竹製,由兩支形製、音高完全相同的竪吹單管巴烏並排綁紮而成。管身多用較細的無節青竹管製作,管長20厘米、內徑1厘米,管體修削成方筷形或將兩管相鄰處的管壁削平。正麵開有六對圓形按音孔,孔距均等。在上端管口各插入一截竹管作為簧管。簧管長4厘米、外徑1厘米,上留竹節,下口與管身相通,將簧管正麵竹皮削平,在節下刻齣一個長3 .5厘米、寬0.3厘米的竹製簧片,簧舌朝上。

將兩管的上、中、下三處用細綫綁紮牢固 。也有管身用鷹腿骨、雁腿骨或銀製的雙管巴烏。其中鷹腿骨製的雙管巴烏,管長17厘米,上開六對圓形按音孔,上口各插入一截長3.7厘米的青竹製簧管,上刻竹簧,簧舌朝上。骨製或銀製的雙管巴烏多屬禮器,為博物館或民間收藏傢所珍藏。

雙管巴烏音色清脆明亮,音量較大。常用於獨奏或為民間歌舞伴奏。

構造製作

巴烏外形似簫,竹製,在近封閉端的管壁上,開有一個長方形吹口,管身八孔,前七後一,並與吹口成45 度。管上端裝有銅簧片(最早的巴烏,吹口上裝的都是竹製簧片,後來纔改為銅製簧片,使用0.2~0.25 毫米厚的薄銅片製做),橫吹上端,振動簧片而發音,音色優美。

管身用細毛竹、青竹製,下端(或右端)開口,上端(或左端)留竹節或木塞封閉。上端管壁開長方形吹口,用蜂蠟粘一長方形竹或銅製簧片,簧舌呈三角形,有細衊編製的活動簧套。管身開八孔(前七後一),與吹口成四十五度角。有的在下端開二至四個尾音孔。

巴烏的製作比較簡單,取一段長約26到28公分的竹管,在上端近節處的一側嵌上一片三角形的銅質簧片,竹管上鑽開8個按音孔,能發齣6個到9個的音。雲南民族樂器製作師楊聲製成木管巴烏,用紫油木製,設銅插口。

這種樂器很奇特,說它像漢族的簫吧,卻是橫吹;說它像漢族的笛,卻又沒有笛的聲音清脆。這主要是因為它在上端的觸口處安瞭兩片銅製簧片而不是像笛子一樣貼上竹膜,所以音量就不大。常用巴烏全長30-60厘米。音域:高音巴烏f1-g2、中音巴烏b-c2、低音巴烏f-g1。

演奏方式

巴烏是一件極富民族色彩的樂器,常用演奏抒情的、寬廣的音調,亦可演奏技巧性強的華彩樂段。閤奏時巴烏音色易和其它樂器融閤在一起。巴烏由管身和簧片組成。管身竹製。哈尼族人民多使用青竹製作,由於當地氣候溫和濕潤,一般都不會開裂變形,待緩慢乾燥後,竹皮便呈白色。

巴烏用竹管製成,有八個按孔(前七後一),吹口處裝一尖舌形銅質簧片。演奏時橫吹上端,振動簧片發音。巴烏音量較小,音域較窄,但音色柔美,常用於伴奏舞蹈、獨奏等。

演奏時,管身粗而長者橫吹,細而短者竪吹。竪吹口含簧片,橫吹將簧片置兩唇間,右手食指、中指、無名指分彆橫按兩管上三孔, 左手食指、中指、無名指分彆橫按兩管下三孔,吹氣鼓簧按孔發音,氣流振動簧片並激發管內空氣柱共鳴,用吐音方法吹奏,有滑音、打音、顫音、抹音、琶音、飛指等技巧,可用循環換氣法奏長時值音符。將吹孔四周邊緣削平,用蜂蠟粘貼上一枚銅刺簧片。吹孔的大小多據簧框大小而定,一般應略小於簧框。為保護簧舌,常用兩根細竹棍鑲在簧框兩側,隻留一條縫隙作為吹孔。也有的用細竹衊皮編織成一個保護簧舌的活動環套,吹奏時將其移開。管身上開有八個(前七後一)圓形按音孔。橫吹的巴烏,音孔與吹孔不在一條直綫上,而呈45度角。還有的巴烏在尾端開有尾音孔。

簧片是巴烏的重要組成部分,民間最早都使用竹製簧片,後來纔改進為用黃銅(62或68樂器銅)製作,也可用閤金銅、磷銅或炮彈銅殼製作。銅製簧片的厚度尤為重要,不應超過0.03厘米,厚者一定要用錘鍛薄。將銅片剪成長2.5厘米、寬0.8厘米的長方形坯片,然後用鋒利的尖刀在其上-刻齣銳三角形簧舌。簧舌的大小根據調高而定,以F調為例,舌長1.7厘米,舌根寬0.25厘米,刻好後將簧舌理平,底麵用水砂紙磨去毛刺,再把舌尖挑起,使其翹高0.15厘米左右,達到簧舌與黃框縫隙微小、自由振動通暢。

簧片調音最為關鍵,簧舌根部較厚,中部及尖端較薄,應一邊颳削一邊裝在巴烏上試聽,以靈敏度高、音色優美、各孔發音協調為佳。簧片本身是有音高的,不同調高的巴烏所用簧片的音高也各不相同。通常應為調高的下方五度音,如F調巴烏,簧片應發升B音。簧片的音高允許有小二度的遊動範圍,如將簧片音提高為下方四度音,就要將基音孔的位置錯後或利用管口,纔能使發閤靈敏、明亮。巴烏與笙同是簧管配閤係的樂器,但簧片不同。笙是每管一簧發一個音,簧舌是長方形的;巴烏是一管一簧發九個音,簧舌是銳三角形的,並且舌尖翹起。雖然都可以做自由振動,但音色根本不同,如果將巴烏換上空的簧片,就不會發齣濃厚而柔美的音色。

技 巧

手指的速度可以由以長音為基礎的打音訓練得到解決,需提醒學習者注意力隻能放在長音和手的支撐點上(支撐點即除瞭正在打音的那個手指以外的其他放在巴烏上的手指)上,少想正在打的手指有利於讓它自由瀟灑地運動。可以比喻為用錘子敲鐵釘,放鬆的手腕和手指能讓整個動作協調、準確。

1.半孔演奏技巧

半孔是比較高難的技巧,能演奏齣一些正常全按指孔沒有的音;而且,運用得好,音準比叉指手法更準;同時,半孔是滑音技法必須掌握的前提技法,一般某一指孔與高音的關係是大二度的指孔都應該掌握這種演奏方法。

具體演奏有兩種方法:第一種是一般我們持巴烏的雙手都是像握著一個雞蛋一樣是圓形的,按半孔時可以將需要的手指單獨翹直,這樣就自然按住瞭指孔的內半孔,放開瞭外半孔,按放的高低距離用聽覺來調整,音偏高瞭就壓低一點,音偏低就抬高一點,這種方法適用於使用在指孔距離窄,難於左右移動手指的時候:第二種方法是嚮高音方嚮平行移動手指,用聽覺調整滑動的左右距離,音偏高就少移動一些,音偏低就多移動一些,這種技法適用於演奏滑音技巧需要按半孔時使用。兩種方法都應該掌握,要分彆練好。

2.滑音

滑音是巴烏演奏必不可少的,一種非常有韻味的演奏技巧,單獨手指或單組手指(多個手指同時移動)的移動訓練是需要耐心仔細地來訓練的,移動的方法是單個或同時左右移動。上滑音嚮高音方嚮移動,下滑音嚮低音方嚮移動,復滑音按需要的方嚮開始移動,然後再迴到起點。

單個手指或多個手指同時的劃圓圈運動,上滑音順時針運動,下滑音逆時針運動,在指孔上方劃一個小圓圈。

樂感可基本概括為強弱控製和音色控製,主要是強弱控製。要演奏齣巴烏的韻味,就需要熟知巴烏本身特有的音色、技巧和演奏方法,並去努力瞭解巴烏流行地的音樂風格,多聽相關的音響資料,自然能體味齣巴烏獨有的韻味來。

賞析1: 中國古典民間音樂

////

本專輯中收錄瞭多首中國知名民樂麯目。《走西口》原為山西地方民歌,在西北地區廣泛流傳。樂麯因為其動聽與朗朗上口的節奏,鮮活地錶現瞭山西與濛口地區的發展與勞動人民自然樸實,不畏艱難,努力挑戰命運的生活風貌。《喜相逢》原麯,也是一首內濛古民間樂麯,後來流傳至張傢口一代,本麯風格粗獷豪爽、熱情奔放,整個樂麯通過及其傳統、誇張的演奏技法,變化豐富的節奏與速度,錶現瞭親人團聚的歡快喜慶場麵,本麯大量使用“吐音”、“滑音”、“跺音”、“花舌音”等技巧,充分錶現齣瞭北方濃鬱的民間音樂風格特點。

賞析2:中國民歌金麯

本專輯由中國國傢一級指揮傢曹鵬指揮上海愛樂樂團錄製。專輯中收錄瞭中國傳統民樂樂麯。專輯同名樂麯《白小菜》,改編自流傳於我國河北等地的知名民歌小調。全麯由連續下行的音調組成,如泣如訴,突齣瞭委婉、淒愴的情緒。在交響樂團編製的演繹下,突齣瞭其悲切之感。《沂濛山小調》取材於山東經典民歌,其源於沂濛山區的花鼓調,曾與《茉莉花》被聯閤國教産文組織認定為中國最具代錶性的兩首民歌。作品通過優美的鏇律,錶現瞭沂濛大地的山河之美好,使“沂濛好風光”之寓意深入人心。除此以外,專輯中還收錄瞭《蘭花花》、《燈籠小調》等中國傳統民樂,經過交響樂團的重新演繹,散發齣瞭全新的藝術魅力。

音樂,是人生最大的快樂;

音樂,是生活中的一股清流;

首先,是陶冶性情的熔爐

― 冼星海

― END ―

文字:庫客音樂

進學緻和 行方思遠

翰墨飄香 古城西安

在看的,點一下咯

分享鏈接

tag

相关新聞

崩壞3聖痕:亨德爾,巴洛剋時代的人都饞他的音樂?

綫上展覽丨淮南市博物館館藏文物珍品圖片展(四)

埃及黃金城齣土一條乾魚,當魚的名字被認齣後,很多人都不淡定瞭

老翻譯傢講述“編譯局”往事|讀+

舊文新讀丨秦怡談錶演:隻要心是大的,是重的,是誠的

靖邊非遺|靖邊腰鼓

【筆耕紀曆】由《三讀老人與海》被引用與剽竊想到的|隨筆 徐景洲

一首詩詞一座城,帶你走遍大美中國

人間四月天

喜迎二十大 奮進新徵程——非遺剪紙傳承人昌新保專題作品展

近體詩語法07:遞係式的特點,鶴巢鬆樹遍,人訪蓽門稀

季羨林故居被盜案始末:秘書乾女兒砸窗洗劫藏書,被捕後錶情搞笑

唐中期著名隱士詩人,於鵠十首詩堪稱經典,又暗含強烈的人生真諦

復旦大學教授陳引馳:莊子不會拒絕手機和互聯網

一次意外“空間密接”被隔離,小提琴傢馬魏傢帶上琴茶書開始“閉關修煉”

跟隨元宇宙的“仙獸”,探索國潮與非遺數字化

所有的目光盯著窗邊的她:波提切利等筆下的女性

蘇試過開州安樂山有詩的核實情況報告

薛寶釵難得真情流露,兩句豪氣乾雲的詩,說齣她心中最深的憤懣

圓明園被毀前照片曝光,處處宛若仙境

王夫人對周姨娘很好嗎?對付她的手段,比對付趙姨娘的更殘酷無情

《中國社會科學網刊》第一期正式上綫!

疫情數度反復,小編製的室內樂是否能逆勢而上?

白先勇擁有特殊性嚮,他的父親白崇禧對此是何態度?

她貴為神界女仙,天生尤物,遇見不懂情愛的書生,終究無計可施

德媒:中國超越美英成為最大拍賣市場,國寶從西方迴國是重中之重

淶源:草根文藝人活躍鄉村大舞台

體驗青銅文物盛宴

侯印國:古人的生活細節,是我們今天的心靈密碼

王安石晚年的一首小詩,美如畫捲,黃庭堅評價清雅脫俗直追唐人

生活為什麼纍?《西遊記》一首詩道破人生辛酸,悟透輕鬆快樂

阿袁:縱我不往|新刊

春天在哪裏,黃庭堅《清平樂》

【一夢芳菲】江邊風

今日分享|平居澹素,以默自守

周曉虹:我與商務印書館的非商務往來

被稱為日本版《紅樓夢》,三島由紀夫過分美麗的作品

《野草》:魯迅的“行”與“活”

宋官窯有多火?雍正乾隆都是粉絲

夏承燾先生說詞