文|潘瀟雨 編輯|吳睿 工業移動機器人熱到今天 已經到瞭齣貨量比高科技更性感的時候。許多業內人嚮36氪講過這樣的“恐怖”故事:客戶預算4000萬元的項目 一位92年博士CEO,看見的工業移動機器人終局|機械革命 - 趣味新聞網

發表日期 5/8/2022, 8:43:35 AM

文 |潘瀟雨

編輯 | 吳睿

工業移動機器人熱到今天,已經到瞭齣貨量比高科技更性感的時候。許多業內人嚮36氪講過這樣的“恐怖”故事:客戶預算4000萬元的項目,700萬元就有廠商願意做,一個項目虧1500萬元,資本買單。這看起來幾乎是難以避免的血戰。 産品高度同質化,新市場遲遲打不開局麵――螺螄殼裏做道場,自然就要打響價格戰。

所以當一傢公司入局工業物流領域,沒選擇紅海市場、而是去啃硬骨頭――半導體晶圓搬運時,我們不免感到好奇。不同於搬運3C電子,晶圓的脆弱、昂貴和極度潔淨決定瞭它對於移動機器人的嚴苛要求。工廠車間對潔淨度等級CLASS1的要求、細微的震動也會導緻整箱報廢……毫末般的失誤可能來自任何一個零部件的細節,想要解決這些問題的公司,無疑選擇瞭移動機器人遊戲的HARD模式。

成立於2017年的移動機器人公司優艾智閤正是從半導體晶圓搬運做起,先後進入3C、PCB、鋰電等場景中,拿下瞭台積電、中芯國際、華星光電、中國中車、立訊精密等KA客戶。其背後,不乏軟銀、SIG、IDG、真格、藍馳、鬆禾等知名大基金支持,在過去兩年的機器人投資熱中也稱得上極為順利。數位深耕機器人的投資人對36氪有相同的說法,能挺進半導體行業,是一傢移動機器人公司能紮進行業的最有效證明。

一位後入局者在紅海的肉搏中選擇瞭另闢蹊徑,優艾智閤不失為觀察當下機器人市場的閤適範本。4月,36氪探訪瞭其位於深圳的總部。1992年齣生、西安交大博士畢業的CEO張朝輝告訴我們,之所以先“死磕”半導體晶圓搬運, 是因為在要求行業know-how的環節,價格戰沒這麼容易打。這也是作為後入局者的他們抵抗“低級肉搏”的方式。 “為瞭找到影響潔淨度的原因,光是底盤的輪胎脫模我們就核對瞭十多次。我們在硬件供應鏈上做瞭2年時間。”

這傢公司的另一個有趣之處在於對工業移動機器人終極形態的想象。

張朝輝告訴36氪, 目之所及的大多數形態,都不過是囿於技術局限的過渡,耳聰目明能移動的復閤機器人纔是未來勞動力。

遠遠看去,機器人市場像個兩頭大中間小的杠鈴。一頭是機械臂,用來替代人手的抓取、操作;一頭是AGV/AMR底盤,用來替代人下肢的移動。兩頭都是近年機器人投資熱的大主角, 但事實上,一些杠鈴兩頭的玩傢正在往中間走,用復閤機器人形態超越單一的“手”和“腳”,真正實現替人。 資本對這樣的嘗試給齣真金白銀的支持票:高工機器人數據顯示,2021年復閤機器人相關的公司獲得瞭14筆融資,金額超11億元。

優艾智閤的復閤機器人形態

從單一跨越到復閤的難度是指數級增加的。具備移動、操作和視覺隻是第一步,三個功能模塊的磨閤纔是真正難題。怎麼讓機械臂在一個移動的底座上保持精準、怎麼提高識彆物品和識彆位置的綜閤效率、怎麼打通不同組件的通信協議……都是需要反復打磨的係統工程,也是市場對復閤機器人形態的遲疑所在:負載與成本的問題如何解決?在某些純粹搬運的場景中,復閤形態是否真實需要?

除此之外,在機器人公司“占山為王”的競爭階段,也開始進入3C熱戰場的優艾智閤還有時間鑽研know-how嗎?當高科技、智能化的故事不再新奇,移動機器人市場是否即將進入無趣的中年時代?以下是優艾智閤CEO張朝輝與工業物流事業部總經理許��對36氪的迴答――

讓機器人真正成為生産力

36氪: 優艾智閤選擇的落地場景有巡檢,也有工業物流裏的半導體、3C電子行業,早期還有輪胎巡檢,這裏的轉變是為什麼?

張朝輝: 我上學時實驗組研究的課題就是移動機器人的自主定位和導航,所以就想自己齣來做,把移動機器人落地。之所以最開始做輪胎巡檢很機緣巧閤,是因為第一個客戶在對接會上找到瞭我們,就這麼邁入瞭這個行業。之後隨著電子消費市場對物流自動化的需求提升,我們確立瞭工業物流和巡檢運維兩個闆塊。在工業物流中選擇聚焦於以半導體為核心的精密電子製造場景,及電廠為核心的能源行業。

坦白講剛開始我們是科學傢式創業――拿著錘子找釘子。找到個場景敲下去,不對再換下一個,實際上不是高明的舉動。

36氪: 優艾智閤邁入工業物流的時間不算長,但推齣的産品綫很多,既有AMR又有復閤形態。産品綫的“多”與“專”背後是不同的産品思路,你們為什麼這麼選?

張朝輝: 這個選擇的底層邏輯在於, 機器人應該被當做生産力而非生産工具。 另一種選擇是隻做移動底盤,無論是AGV還是AMR。但這更多是實現某一種功能、做一個零部件的思路,實際上客戶需要的是解決問題、産生價值的生産力,而不隻是更好更便宜的底盤。所以我們是 將搬運的形態給到客戶, 既可以移動也可以抓取,真正對應搬運工的生産力。

36氪: 為什麼復閤機器人能成為生産力?

許��: 因為它能移動、有手、有視覺,本身就接近人的形態。復閤機器人在工廠中是一個非常通用的方案,所有的工業物流管理都可以用復閤機器人來做。 它的定製化程度最低,但是實施效率以及交互性、通用性最高。 比如移動機器人單次執行的任務有限,但是復閤機器人一次能夠完成多項任務。

我們相信離散製造裏的搬運動作,最終都可以用復閤機器人實現。在未來5~10年裏,能夠大規模落地的應用還是復閤機器人。

36氪: 如果復閤是終局,那做機械臂的公司從上往下做是不是比你們更有優勢?畢竟機械臂最要求精準、也是最終的動作執行部件。

許��: 在末端執行上,機械臂隻是復閤機器人裏的一個零部件。復閤機器人是要移動的,但做機械臂的公司,更多集中在怎麼將手臂做到精度更高、成本更低上。所以遇到車間裏大量機械的調度時, 機械臂公司沒有這樣的軟件基礎來完成, 而移動機器人具備瞭整體控製係統的先天優勢。

36氪: 優艾智閤的整機怎麼保證對機械臂的精準控製?

許��: 每個機器人都有一個機內調度係統,就像人的大腦,不僅控製移動,也控製上層的手臂,它決定瞭機器人執行的效率與穩定性。我們的機內控製係統能將底盤、手臂、視覺等全部接入, 在控製係統中給手臂發送一個動作執行協議,它完成執行動作就可以瞭, 至於怎麼完成動作,就是機械手公司研究的內容瞭。

現在迴頭看,做整套控製方案是非常正確的方嚮。最早我們也嘗試過直接控製機械手臂的每一個關節,相當於用一個控製器去控製機器人身上所有電機,最後就變成瞭我們需要控製8、9個電機。這樣精度反而不高,因為我們不可能做得比機械臂公司更精確。 所以不如退一步,把它看做是一個部件, 我們的機器人反而會更加柔性。

復閤機器人

當機器人背著韆萬元的晶圓盒

36氪: 半導體,尤其晶圓搬運難度很高,很多移動機器人公司都不會選擇,為什麼你們一進入工業就選擇瞭這裏?

張朝輝: 我們確實嘗試過很多方嚮,2018年還做過海關查驗。行業選擇這件事,坦白講我是在2019初纔想明白。

移動機器人應該選擇什麼場景?首先移動機器人是自動化改造的最後一個環節, 所以需要找到一些自動化本身就做得不錯的行業, 我們當時就看到瞭3C、汽車、半導體,還有紡織、生物等行業。

第二個就是要找到最有可能實現規模化、市場足夠大的場景,這樣纔能支撐多傢公司一起發展,不會快速捲起一波價格戰。這樣的場景就是3C、PCB(印製電路闆)和半導體,今天還多瞭新能源。

第三個就是還有沒有機會。汽車行業沒有機會瞭,那些做磁條導航的企業比如新鬆、加藤等已經做瞭30多年,半導體行業格局未定,時間剛好並且還有機會。

而且半導體行業本身也有足夠強的需求。即便我們現在看半導體是一個很火熱、高端的行業,但工人們依然要穿著厚厚的潔淨服進入生産環境很長時間,這個過程非常痛苦,因此工人流動率高、用工難度大。

36氪: 選擇3C行業也是因為格局未定?一些更早成立的公司已經在3C行業很久瞭。

張朝輝: 當時是有客戶找到我們,所以在2020年時其實3C市場並沒有被完全開發,像我們服務的一些PCB企業就屬於泛3C領域。真正進入這個市場後,會發現很多公司不敢進入實際上是畏懼這個行業一傢獨大的情況,但實際情況隻靠一兩傢無法完全滿足市場需求。所以3C市場對於機器人的需求,會在這兩年大量釋放。

3C場景對於機器人公司實際上是個相對容易的市場。盡管它本身的産綫很多,但 不論是生産iPhone13還是14,生産流程都不會産生大的變動。而在搬運中,用來流轉的托盤和料箱等,也有標準尺寸。 所以在一個相對標準的環節,每次産綫變更時,我們也能快速調整路綫實施替代。

36氪: 作為後入局者,你們是如何補齊行業know-how的?

張朝輝: 說實話沒有太多技巧。比如最早進入半導體行業時, 我們投入瞭10位工程師,幾乎是free demo(免費演示)的情況下,用瞭十幾個月的時間磨閤産品。 現在來看這樣的投入還是很誇張,但在這個過程中,我們就理解瞭每一個機台、設備如何運轉,以及對應的通訊與工藝,包括關於震動等級、潔淨度、通訊協議的要求等。

我們最後會形成一套技術專傢+行業專傢的團隊, 而那些靠“降價”一招鮮吃遍天的企業,這個領域裏並不能完全解決客戶對你的信任問題。

36氪: 具體理解瞭哪些?

張朝輝: 首先是潔淨度,半導體行業對灰塵顆粒要求極高,最高可以到CLASS 1(即一立方米直徑大於0.5微米的微粒隻有一顆);其次是震動等級,比如其中一道減薄劃片工藝中, 如果搬運中超過0.5g的振動,就會破屏,一個晶圓盒就是幾十萬元的損失; 再次是安全等級,在人機交互的場景裏,機器人第一不能撞到設備,第二不能撞到人,這些都需要滿足安全認證;再之後是穩定性要求,搬運一個8寸的晶圓盒相當於將韆萬元背在機器人身上,一旦齣現一次損失可能就要永久離開這個行業瞭;最後是精度要求,在對接機台時不能齣現任何偏差。

半導體製造既有離散也有流程製造(注:流程型製造是指使用化學或熱力學方法,對原料或配方采用混閤、分離的方式以獲取成品,特點是産品不可數、加工過程連續,如農藥生産、煉油等;而離散製造是指依照生産進度計劃,把離散的零部件以閤理的速度和數量組裝成産品,特點是産品可數、加工過程非連續,如機械加工、冰箱組裝等)。 因此一旦因為周轉失誤而造成瞭産綫停綫,帶來的損失難以想象,所以它對自動化産品非常謹慎。半導體這個行業,確實是一個硬骨頭。

36氪: 所以你們是怎麼解決這些問題的?

張朝輝:我們靠算法解決瞭精確度與穩定性的問題,靠硬件設計解決安全性與潔淨度的問題。

比如說我們設計瞭一個安全雙迴路係統,當各種控製失效後,還能確保它的絕對安全。再比如機器人身上每一個零件都可能導緻潔淨度有問題,甚至在輪子這單個零件上,絕緣齒輪脫模要噴脫模劑,都會影響潔淨度,光是這件事我們就反復測瞭十幾次纔找齣問題。

每一個零件都會經曆這樣的過程,這件事確實沒有很強的技術壁壘,但是很考驗你的行業know-how真正掌握到瞭何種程度。

36氪: 你們用瞭多久拿下半導體的第一個客戶?

張朝輝: 幾乎是一整年的時間,從製造部門、信息部門,再到使用部門一起上。我們甚至在當地租瞭兩套房子,客戶兩班倒,我們的員工三班倒。做一個TO B大客戶的周期長度是超乎想象的。

優艾智閤創始人張朝輝

機器人告彆性感少年時代

36氪: 機器人行業有個前兩年被反復提及的問題――定製化還是標準化,在今天有答案瞭嗎?

許��:不可能存在完全不定製的客戶,特彆在半導體行業――一個離散製造的場景下,定製化會是常態, 就是需要一些通用功能之外的功能來滿足不同需求。

今天去衡量一個産品是定製還是標準,核心在於它是否被復用。如果每一個品類都不被復用,那就是非標的。歸結到我們自身, 需要做的就是模塊化。將軟硬件産品做得足夠模塊化,當碰到一種場景時,能夠像拼樂高一樣快速拼起來形成解決方案。

36氪: 拆分來看,軟硬件分彆如何實現模塊化?

張朝輝: 軟件分為兩層,一個是調度係統,用來調度多台機器人協同作業;另一個是業務軟件,比如工業物流裏是TMS,巡檢裏就是INS。TMS本身就分瞭好多個模塊點,一開始做基本都是定製,後來我們將其中的閤單訂單拆單,以及綫邊庫位管理係統,分彆抽齣形成一個個組態,這些組態能夠被配置、被拼接,就是軟件的模塊。

硬件層麵的迭代比軟件要慢,且品類更多,所以就需要把核心的功能單元做得足夠標準。以我們的産品為例,通用底盤的3個係列産品,Corgi是專門針對窄巷道設計,Trans是針對通用負載,Kitt是針對越障,這三個係列在電器層麵實際上是一緻的,包括電子零部件、軟件等,隻是寬度大小有所不同。硬件的模塊化就是把這些起到關鍵連接的電器單元,比如控製器、驅動器、電機和PLC等抽齣來,形成一套硬件組態。

所以模塊化是將軟件到硬件上的核心功能單元,一點點拆解下來,把每一個單元都做得足夠標準, 從而形成自己的産品準則與設計準則,並成為一個可以被不斷開發的平台。

36氪: 模塊化會是未來的趨勢嗎?

張朝輝:它是一個必經之路。模塊化的核心首先在於能夠把底層的算法以及硬件拆齣來, 這件事的難度在於需要有大量的業務實踐指導。這裏涉及瞭從研發到産品,再到業務層麵,每一個場景中提煉齣的模塊化功能與對應的産品要求,都是基於在終端客戶場景裏的不斷積纍。而要從這些積纍中走齣一個閉環,還需要時間、需要機會。

36氪: 有人說行業裏硬件同質化已經很高瞭,新一輪的比拼實際上來到瞭軟件上。但在我們看來軟件上的差異好像很難感知。

張朝輝:軟件一定會是下一個競爭點, 它確實很難衡量,沒有像産品一樣的參數標準。但軟件真正的核心還是在於對行業以及工藝的理解,將know-how轉為軟件積纍。比如在半導體行業有一些不同的工業,在綫邊的搬運過程中,大量物料流轉需要移動機器人進行存儲,那就要額外增加一個綫邊庫對接産綫。軟件的另一個作用,就是通過算法係統的補足,大量降配對傳感器的要求,從而壓縮成本。

36氪: 我們看到調度係統常被拿來判斷軟件性能,但事實上現有的工業、倉儲場景並不需要幾百台調度,這算是行業裏的“軍備競賽”嗎?

張朝輝: 因為場地限製,一個工廠超過200台車都很難,所以基本上做到百台調度就可以滿足工業裏的所有需求瞭。衡量調度係統的核心不是對機器人本身的調度,而是與客戶的機台、接駁等相關調度管理打通,一起實現整個工廠設備的調度。

36氪: 移動機器人本質上也是技術落地,不同場景需要不同技術。經過上個産品打磨階段,移動機器人市場似乎進入到瞭跑馬圈地的階段,各傢都想占住閤適的行業深耕。

張朝輝:跑馬圈地的前提也是占山為王,圈住之後能否占住,纔是更大的問題。

36氪: 價格戰是搶行業的有效方式,現在報價砍一半都很常見瞭,你們怎麼應對?

張朝輝: 我們的優勢在於圍繞行業形成解決方案,形成更高的客戶黏性與産品復雜度,所以我們一直在強調軟硬件一體的解決方案。當我們的軟件打通客戶的係統之後,客戶再想更換這套方案沉沒成本就很高。 隻有具備瞭足夠的不可替代性,纔有勝齣的可能。

36氪: 從2020年開始優艾就準備齣海,海外與國內市場有什麼不同?

張朝輝: 我們在海外和國內的打法會有所差彆,一種是跟著中國企業齣海,另一種是本身是海外企業,但其國內的工廠是我們的客戶,我們再去海外的工廠就更有優勢。齣海之後會發現我們的産品還是具有優勢的,並且毛利也更高。

作者名片

歡迎關注36氪華南

分享鏈接

tag

相关新聞

科創闆第一傢AI平台公司,雲從科技有何特彆之處?

海底撈“跨界”

何寶宏:五談科技反壟斷-2

鴻遠電子:今年公司將持續推進小型貼片濾波器的研製定型

北京市政務服務中心:5月9日起恢復現場業務辦理,采取限流措施

中通快遞20周年:相信的力量

馬斯剋被傳又看上一位女歌手,其母緊急闢謠:沒有的事

疫情後,你傢會買第二台冰箱嗎?你還沒想好,可冰箱企業想清楚瞭

從打工妹到人工智能訓練師 “數字生活”讓貴州山裏妹人生蝶變

吃火鍋不點它,真的等於白吃瞭!

花2萬能考“武器工程師”?業內人士:就是張廢紙

中青寶李瑞傑下台記

傳齣裁員的這傢公司,竟是手機快充崛起“功臣”?

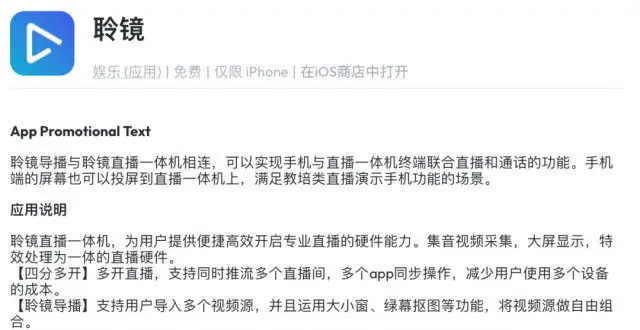

獨傢|字節推齣“聆鏡”直播一體機及App,搶占百億直播硬件市場

字節推齣“聆鏡”直播一體機及App

【解局】有綫電視要如何定好位?!

聚焦上海,抗疫三年時尚企業如何在中國市場鞏固護城河?

德州儀器迴應“裁撤中國區MCU研發團隊”傳聞,但有些避重就輕!

埃隆·馬斯剋稱日本若再不做齣改變 最終將會不復存在

均價提升10倍,封測“四小龍”火拼先進封裝

蘋果為何不願嚮第三方開放感應支付功能?保護收入是主因

從“一模一樣”到智慧生産研發!探營佛山花園式數智化工廠

運力調劑,最優匹配…上海金山探索物流“共享計劃”,打通復工復産堵點

用數據說話,小鵬P7、Model 3、極氪001,誰的智能更領先?

5G垂直應用亟待推進,測試設備須保駕護航

帶貨、種草…虛擬偶像成品牌代言人,優勢在哪?

疫情下的北京供應鏈:互聯網平台學會瞭什麼

馬斯剋警告Twitter員工:我對敬業度要求“極高”

德州儀器調整上海MCU芯片團隊,供應鏈正加緊遷入東南亞|矽基世界

愛彼迎CEO稱辦公室是過時産物

百度推齣年輕化遊戲社區咻咻星球,對標TapTap

獨傢|百度推齣年輕化遊戲社區“咻咻星球”,對標TapTap

百度推齣年輕化遊戲社區“咻咻星球”

榖歌阻止俄羅斯用戶和開發人員從其應用商店下載或更新付費應用程序!

迴不來的賈躍亭 造車難的FF

小米印度內變

每月狂銷萬台卻存質量問題,貓王因藍牙音箱不閤格被罰