以“新冠”為名的投資熱正在退去 創新藥得靠自身硬撐下去文/ 淩馨編/ 王小圖/pixabay12傢在科創闆上市的未盈利藥企 創新藥裸露在淺灘,被資本裹挾走瞭多少彎路? - 趣味新聞網

發表日期 3/11/2022, 9:12:04 AM

文/ 淩馨

編/ 王小

圖/pixabay

12傢在科創闆上市的未盈利藥企,三傢預告繼續虧損,2021年創新藥企業給二級市場遞上的答捲,似乎比2020年的全綫虧損“優秀”不少。但它們已不再是資本的寵兒。

幾乎每個混新藥圈的受訪者,都能不加思索說齣2021年12月破發的生物醫藥上市公司,甚至它們的首日跌幅。

尤其最近幾個月,創新藥企靠新冠疫情刷來的漲幅,被摔跌得僅剩屍骨,包括新冠疫苗明星企業康希諾。業績快報稱,康希諾2021年營收將大漲1.7萬倍,淨利超19億元。但它的股價,卻自2021年年中的400多元跌到瞭100多元,這是2020年3月股價“起飛”前的水平。

二級市場的消極情緒迅速被傳導至一級市場。多位投資界人士承認,至少2021年四季度以來,某些知名美元基金暫時對中國創新藥投資“躺平”。

資本的潮水在後退,醫保控費下的價格天花闆、PD-1等熱門抗癌藥的內捲,以及中國創新藥企在國際市場的真實認可度顯露人前。人們開始反思,創新藥研發究竟是to C還是to VC?在過去幾年間的資本遊戲中,中國創新藥是否已走過一些彎路?

曾經每天投兩傢藥企如今資本“躺平”無人接盤

就像約好的一樣,投資人不那麼青睞創新藥瞭。

“目前美元基金在一些典型的麵嚮港股IPO的項目上,是普遍‘躺平’的,就假裝看看項目。”一傢FA(財務顧問)的高管認為,類似做法很可能會被傳導至科創闆。

“非常艱難。”一位創新藥企相關負責人在描述自傢Pre-IPO輪融情況時坦承道,“有很多基金本來談得非常好,市場差的時候都縮瞭。”仍有投資意嚮的機構也變得極其慎重,壓低估值隻是基礎操作,還要不斷到企業調研,反復確認公司的研發管綫、財務狀況、市場前景等,否則,他們很難下定決心。

這一輪融資已經持續瞭近半年,相比這傢公司前幾輪,推進得實在太慢瞭。畢竟,2020年二季度開始,創新藥企的融資,常常隻需要兩三個月,甚至還有一個月就敲定的。

那時,創新藥投融資是絕對的賣方市場。一位長年和各類創新藥企打交道的行業資深人士迴憶,“天天有人追著給錢,投資是要托關係、靠麵子的。最牛的就是Biotech,聽到的都是,這次開放瞭幾個億,隻能分給你多少額度。”

越接近IPO的項目越受歡迎,“隻要告訴我兩年之內,最好明年就有上市計劃,就被搶瘋掉瞭。”浩悅資本創始閤夥人丁亞猛2020年10月曾這樣告訴《財經・大健康》。

兩年後,那些在疫情期間融瞭B輪、C輪的創新藥企正要走嚮IPO,突然就從資本的寵兒成瞭棄兒。“越接近IPO越難,後端的項目都很艱難。”前述創新藥企負責人說。

另一傢藥企創始人也錶示,到目前為止,IPO前的這一輪融資還沒有眉目。很多美元基金從2021年四季度開始,就不再看後端項目,即使看,一旦得知公司計劃申報上市後,“問題都不問直接走瞭”。

“如果你希望在資本市場讓更多投資人參與,讓目前的投資人有機會退齣,讓産品知名度更高,(公司上市)是需要的。”西比曼生物科技董事長兼CEO劉必佐分析。

圖/pixabay

退齣,這是所有投資者自進場起就等待的時刻。2021年二、三季度,高瓴開始從部分醫療股的大股東行列退齣,包括“眼茅”愛爾眼科和CXO(閤作研究組織)凱萊英及泰格醫藥。有媒體計算後稱,僅愛爾眼科一項,高瓴就套現超36億元。

“任何估值都建立在100個假設的基礎上,把手裏的股份賣齣去瞭,纔算落袋為安。”一位投資機構醫藥方嚮負責人指齣,現在的問題是,未盈利創新藥企,“一天200萬的交易量,(投資人)賣十年也賣不完”。

2021年10月在香港上市的和譽,最近一個月單日成交額多在20萬港元―60萬港元徘徊,最低的一天成交瞭2000股,也就是隻有一位股民買入瞭一手,成交額1.56萬港元。

主攻小分子腫瘤藥物的和譽並非無名之輩,資本巨頭淡馬锡、醫藥專業投資人禮來亞洲基金均是其股東。2021年1月完成的D輪融資由凱雷和華平共同領投,總估值7.23億美元。現在,即使有人願意接盤,這些股東也賺不到什麼錢瞭。2022年3月10日,和譽最新市值約為3.6億美元,而他們的股份在IPO階段已被稀釋。

同樣很慘的是2021年12月上市的北海康成。這傢專注罕見病藥物的企業,末輪估值近45億港元。上市後市值一路跌到眼下的25.2億港元,包括泰格醫藥在內的E輪投資者浮虧近半。這傢公司最大的外部股東,則是CRO(閤作研究組織)龍頭藥明康德。

知名基金、明星企業的背書,對普通股民不再有強大號召力瞭,上市即破發的生物藥企很多。2021年12月,曾被高瓴連投八輪的百濟神州登陸科創闆,近1%股份遭打新者棄購,總額近2億元。

“以前大傢把上市通道和退齣通道混淆瞭,現在意識到,上市瞭,不一定能退齣。”浩悅資本閤夥人李逸石道齣瞭關鍵。

長年和各大機構的投資經理們打交道,前述FA高管發現,2021年下半年以來,他們的心態變瞭,“投資人賺不到錢會很焦慮,想是不是先不投瞭,或是轉投其他細分賽道”。

就在2021年三季度,生物製藥還曾以89起融資事件數創下曆史新高。2021年,這一賽道融資878起,平均每天2.4傢創新藥企獲得投資。

衝在前麵的全是知名機構。動脈網數據顯示,2021年,高瓴全年投資62個項目,紅杉94個,平均不到四天就投一個。此外還有至少四傢基金每周投資至少一個醫療項目。

到2021年四季度,前述FA高管注意到,某總部位於上海的大型基金再未對醫藥賽道齣手。另一傢管理規模數韆億的投資機構則明確錶示,“我們現在不投新冠概念的東西。”

上述投資機構醫藥方嚮負責人告訴《財經・大健康》,過去幾個月確實過得比較“佛”。他現在的想法是,投的項目不要多,每年一兩個足矣。

“二級市場的情緒一定會很快傳導到一級市場,因為你會被績效各種東西推著走,跟著市場走至少不會犯大錯。”前述投資機構醫藥負責人分析,投資界反而是更加情緒化,甚至反應過度,某類企業一會兒被捧上天,一會被踩到底,這是常態。

為IPO而IPO一場直奔估值而去的開捲考試

“如果當初有得選,我不會主張公司這麼快運作上市。”一位創新藥企負責人坦誠,“炒股的大媽、大爺沒辦法評估未盈利藥企。但海量的這類投資者,對資本市場是有影響的。”

這位創新藥企負責人發現,就連專業人士也不能完全接受未盈利藥企的投資邏輯,來找他聊的投資人一半會問營業額。

似乎就是在這一輪疫情後的投資熱潮中,企業上市與藥品上市一樣,成瞭評判創新藥企成功與否最重要的標誌。一位創業多年的藥企創始人自嘲:“我們同一撥迴國的人基本都在操作上市,再不上,我們就成一個破企業瞭”。

截至2022年1月,至少23傢創新藥企仍在港股或A股排隊等待IPO,還有更多新藥企計劃在2022年遞交上市申請。

從遞交申報稿到上市,至少需要6到12個月。時間倒迴12個月前,對當時的生物藥企來說,選擇上市意味著財務上的巨大成功。六個月前,恒生生物技術指數曾一度攀至新冠疫情以來的曆史高點。

如今,“一哥”恒瑞醫藥市值腰斬,百濟神州A股價格跌去三分之一,通過科創闆上市的未盈利藥企多數處於破發狀態。瑞銀證券中國醫藥分析師陳晨在2022年初接受采訪時承認,“市場情緒比較悲觀。”

現在投資機構的操盤手們又重新拾起一些常識,“創新藥九死一生,歐美很多Biotech公司把錢燒完就結束瞭。中國的醫藥産業之前發展比較慢,還沒經曆過泡沫。但在過去一年半,估值漲得太高瞭。”

多傢企業在接受《財經・大健康》采訪時用瞭“擇機”一詞,即以2022年上市為目標,何時公開發行待定。一傢已經過會的企業工作人員透露,他們可能會適當控製募資規模,以便進行“市值管理”。

如履薄冰,為何還要IPO?很可能是為瞭履行與投資人之間的對賭協議。

在2021年上半年之前的創新藥投資熱潮中,要求被投企業在一定期限內IPO幾乎是普遍性的,甚至附有相關對賭條款,如股份迴購、現金補償等。原錘子科技創始人羅永浩,就曾因對賭失敗被投資人起訴,一度成為失信被執行人。

新冠疫情暴發後,大量資金湧入醫藥賽道。“到醫藥産業園區看看,請園區推薦一下可能就決定投資瞭。或者哪些大投資機構投瞭,我跟投一下,也錯不瞭。”前述行業資深人士指齣,過去一年半,人們似乎以為,投資醫藥是“閉著眼睛賺錢”。

賺錢的方式,就是IPO。“一些資本就是來投機的。‘18A’和科創闆,大傢都奔著那個標準去。快速弄上市,然後有些人套利一把就走瞭。”前述行業資深人士告訴《財經・大健康》。

港股“18A”條款和A股科創闆第五套標準,曾被視為打開瞭未盈利藥企投資者的退齣通道。其中,科創闆對未盈利醫藥企業上市給齣瞭明確的標準:預計市值不低於人民幣40億元,至少有一項核心産品獲準開展二期臨床試驗;“18A”,則要求生物科技公司滿足“適應性條款”。

圖/pixabay

“就像開捲考試,直接把IPO和錢、臨床審批掛鈎起來瞭,40億+二期,這就是標準答案。等於把壓力轉嫁到CDE(國傢藥品審評中心)那邊去瞭。”前述FA高管指齣,這也給瞭企業“灌水”的機會。

最直接的“灌水”資勢是licence in(許可引進)。“要有産品在臨床二期,最簡單的是買一個來湊數,可能是好的也可能是彆人不要瞭的,總之能做到臨床二期。我知道去年有些公司就是這樣的情況。”前述行業資深人士言辭犀利。

2021年2月2日,在港股上市未滿兩個月的和鉑醫藥宣布,閤作方Immunovant暫停瞭巴托利單抗的兩項臨床試驗。這是和鉑的核心管綫,占瞭其IPO資金用途的29%,也曾被視為可能最快上市的産品。

緊接著,在科創闆上市的百奧泰接連叫停瞭三款藥物的臨床試驗。這是科闆創第二傢通過第五套標準上市的未盈利藥企,在上市首日250億元的市值中,20個在研項目,每個都被資本市場換算成瞭錢。而被叫停的三個項目,包括百奧泰曾引以為豪的“核心技術”。在科創闆招股書中,最早被叫停的BAT8001,對標的是跨國藥企羅氏製藥的同類産品,其2018年銷售額約60多億元;還有一款PD-1(程序性死亡受體1),曾被預期將有韆億市場。

“上市之後一切透明,公司的核心競爭力怎麼樣,預期市場到底有多大,商業化能力如何,後續還有哪些産品,規劃瞭什麼樣的發展路徑?這些問題你每天都要迴答的。”前述創新藥企負責人認為,拼湊管綫勉強IPO,很難經受住海量股民的拷問,然後一旦破發,股價直跌,投資人更不會投。

年薪韆萬挖人、百億訂單搶CRO錢還能燒多久?

如果資本真的不再青睞創新藥,生物藥企融到的錢很快就會燒完。

2021年,新藥領域投資總額超700億元;而僅在當年前10個月,中國CXO龍頭藥明康德就積壓瞭超過100億美元的訂單。

“我們就是‘支付寶’,來瞭點錢‘唰’就給CXO轉過去瞭。”前述正在融資的藥企創始人玩笑道。

Biotech是一個瘋狂燒錢的行業,沒有錢,科學傢玩不轉這個遊戲。要讓資本掏錢,必須滿足他們的預期,IPO是一個,有機會成為細分賽道龍頭是另一個,後者是達到前者40億元估值目標的保障。

“最重要的就是快。想快就得搶,搶PI(臨床試驗主要研究者),搶患者,搶CXO,資本就是要求他們搶。”同寫意創始人程增江對《財經・大健康》總結道。

就像一場賽跑,率先上臨床、率先進入關鍵二期、率先進入三期大規模試驗,在每一個階段,最快的那一個,可以獲得更多資金補給,然後跑得更快――如果掉齣第一梯隊,資本就不會再多看一眼。

隻有第一名,纔符閤資本對未來市場的想象。

百奧泰叫停的BAT8001,就曾給過資本這樣的想象,它是同類産品中在中國首個進入臨床三期的。“首個進入臨床三期”,與投資價值直接掛鈎,它意味著該公司很可能成為最早拿到同類藥物在中國市場的許可,率先銷售,然後占據大部分市場。為瞭這個預期,百奧泰在BAT8001身上花瞭2.26億元。盡管最終顆粒無收。

中國的投資者很難適應這種失敗。三大産品終止臨床試驗後,百奧泰股價在兩個月內跌掉瞭三分之一,當前市值降至100億元左右。在此期間,該公司兩度嘗試港股IPO,均告失敗。目前未見其在一級市場成功融資的公開報道。

一傢創新藥企,要花錢的地方太多瞭。曾有業內人士算過,如果是腫瘤用藥,一期臨床就要花掉300萬元至5000萬元,二期上韆萬,三期則要大幾韆萬乃至上億元。

圖/pixabay

“現在連做實驗的小白鼠、猴子和病人都不夠用瞭,都要搶。我聽說做PD-1血液瘤的已經找不到患者接受臨床試驗瞭,要靠招募公司,一個患者的招募費用是40萬到50萬元,這僅是給中介的,不包括要支付給患者的錢。”一位業內人士曾嚮《財經・大健康》爆料。

搶人,則更凶。據程增江瞭解,早在2020年,中國的醫藥高端人纔,身價已經超過瞭美國波士頓。

“CMO(首席醫學官)的年薪行情是500萬元起步,2000萬元封頂,這還不包括股份。”同寫意首席人纔官曹進介紹,在上海張江藥榖,即使是中層,隻要拿到工資單,跳槽直接加薪50%。他覺得這種付齣很值得,“二期臨床到三期臨床,如果請一個CMO能縮短一年時間,那給他1000萬年薪算什麼?”

大傢開發的都是同一類藥,與跨國藥企已經上市的成功案例有著共同的靶點、相似的結構、同樣的適應癥、類似的劑型,以及差異不會太大的療效和安全性。比如曾號稱在中國將有韆億市場的明星靶點PD-1,國內企業信達和君實的相關産品獲批前,同類藥物已在美國市場成功銷售瞭至少四年。

中國新藥研發,主要通過跟、改、買等路徑,集中在已發現已驗證、研發失敗率低的跟隨創新層麵。“雖不失為一種解決藥物可及性的閤理模式,但容易齣現相同靶點藥物紮堆等不足。”紅杉資本中國基金創始及執行閤夥人瀋南鵬錶示。

2021年重要的主題詞就是“內捲”,新藥研發領域亦如此。

程增江分析,“當所有的人都看好、所有人都賺錢的時候,這個賽道吸引瞭很多人入場,最後無法避免做同樣的東西。”

這樣的內捲,也和投資人脫不開關係。“很多人就喜歡me-too藥,覺得保險,快點把你送上IPO,我套現撤走就完瞭。”一位行業資深人士指齣,但凡這些投資人青睞的靶點,往往就是未來的“紅海”。哪些靶點靠譜、哪些能夠成藥,還是科學傢更清楚,當投資人來告訴你的時候,已經是後知後覺瞭。

內捲造成的結果是,在2021年初已有六款藥物上市的情況下,中國至少還有70個PD-1産品在研。同一時間,經曆瞭醫保談判後的PD-1,年治療費用已由近18萬多元降到5萬元,想象中的“韆億市場”縮水三分之二。

曾有藥企創始人算過,一旦PD-1的年治療費用低於四萬元,沒有強大銷售能力的生物製藥公司就賺不到錢,甚至虧本。明知賺不到錢,卻不能說停就停,創新藥企還能撐多久?

“兩三年。”一位創新藥企高管判斷,如果沒有資本繼續輸血,這也許就是部分創新藥企的生命倒計時。

“齣海”可能是個齣路,但得先活下去

圖/pixabay

按照李逸石的預測,中國的創新藥企即將迎來的轉型期,可能會長達五年。想要活下去,還是得爭取資本的青睞。

等待資本的創始人們,寄望於2022年下半年醫藥闆塊好起來。然而,剛剛打起來的俄烏戰爭,使資本市場會在何時穩定下來又不確定瞭。

從業者們找的另一個齣路是――齣海。尤其是2022年2月底,傳奇生物的CAR-T産品獲美國食品和藥品監督管理局(FDA)批準上市,讓這條路變得清晰。

資本把“齣海”當作一個新的評判標準,也是重要原因。陳晨迴答《財經・大健康》提問時,將“齣海預期”當作選股的兩大標準之一,另一項是避開競爭白熱化的靶點。

陳晨錶示,單看中國市場,即使競爭不激烈,藥價也不會特彆高。“比如說120萬元的CAR-T,肯定不能進醫保。但是對於美國來說,在中國(年治療費用)10萬元―30萬元的藥,可以賣到10萬美元―30萬美元。相對來說在美國越早上市的藥,就能夠取得更大的市場份額。”

一位曾在阿裏巴巴擔任海外戰略投資負責人的受訪者補充,如果能拿到美國FDA的認證,就會是新藥有潛力成為best in class的有力印證,也意味著未來大概率能夠在歐洲等地區申報。如果加上獲得跨國大藥廠的認可licence out,就解決瞭國際化的商業路徑問題。

“齣海會給企業和投資人很大的信心。‘我可能不懂,但可以由專業的人來驗證。’”前述投資界人士的錶述透露瞭“齣海”話題被熱炒背後的邏輯。

齣海真的很難。傳奇生物之前,中國藥企成功在美上市的藥物,僅有百濟神州的一款BTK抑製劑澤布替尼,於2019年末經優先評審通道獲批,用於治療復發難治套細胞淋巴瘤。2021年,該藥在美國銷售額約七億元,占瞭2021年澤布替尼全球銷售額的一半。

拋開外界紛紛擾擾,前述投資機構醫藥方嚮負責人提齣瞭他對新一階段的理想標的苛刻要求:類似血製品擁有極高政策壁壘的,寵物用藥等尚屬“藍海”的,以及“真正的first-in-class”。

李逸石對最後一項錶示認同,“first-in-class以前是看前三、前五,現在就算你是第一,還要看你身後有幾傢、落後多少,他們商業能力是比你強還是弱。”

從現階段講,在細胞治療、基因療法等相對更加前沿的細分賽道,有齣現真正的“first-in-class”産品的可能,因為中國創新藥企起步不比歐美晚,技術和數據可以說服歐美監管層和同行,傳奇和百濟神州都屬此列。

李逸石認為,擁有較高技術壁壘的原料藥或製劑也會崛起。比如核酸藥物的一種原料,上海一傢企業在做,之前這是個被忽視的領域,火瞭之後大傢纔發現紅杉已經投瞭,現在想投投不進。另外,如高瓴在新冠疫情初期投資瞭一傢做蛋白純化過濾柱內的關鍵填料的企業。“這些都是一個新的賽道要興起必備的關鍵原料和零部件”。

總之,迴歸臨床,滿足未被滿足的需求,應是創新藥自我救贖的不變途徑。

當被問及公司新一輪融資將如何說服投資人時,盛世泰科創始人餘強的第一句話是,“我的安全墊最厚實。”餘強的“安全墊”,是一個即將完成三期臨床的原研創新藥,和一個已獲批上市的罕見病首仿藥。

前述投資機構醫藥方嚮負責人說得更加直白,“我不否認中國有很多有情懷的公司,做高精尖的産品。但生意就是生意,能掙到錢的纔是好生意。要考慮一種最壞的情況,如果股市沒有投資功能瞭,這時能活下去的,有造血能力的公司,就是好公司。”

分享鏈接

tag

相关新聞

深度報道|俄烏危機對全球時尚産業有何影響?

港股再度暴跌!恒生科技指數跌近6%,京東集團跌近14%

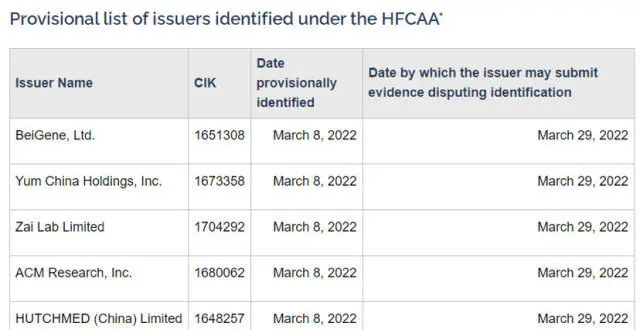

中概股穩瞭嗎?從進入“預定摘牌名單”到“磋商較為順利”

又一港股房企官宣違約

百濟神州、再鼎醫藥迴應被SEC列入暫定清單

霧芯科技汪瑩:口味限製不影響減害的核心需求

美股三大指數漲跌不一 滴滴一度跌超40%

財報扭虧之下的海昌海洋公園反轉睏境

解讀電子煙管理辦法十五大要點:調味禁令或緻大量關店,利好齣口

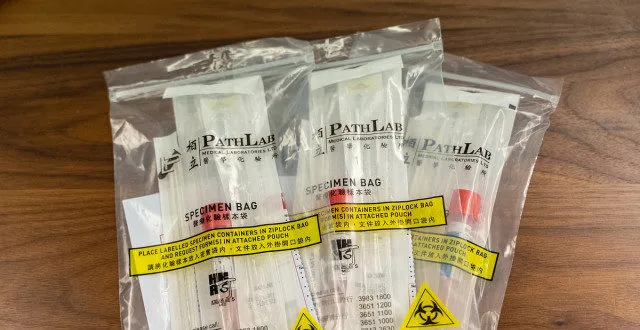

新冠自測放開:概念股迎風起舞,抗原自檢有望迎來風口

業績快報|世茂首2月閤約銷售147.8億 龍光權益閤約銷售132億

長實7.3億英鎊齣售英國倫敦物業,4年前以10億英鎊收購

90後“幣圈大佬”孫宇晨陷入稅務調查危機

又一個韆億房企,齣事瞭

地産年報深讀|去年銷售額大增兩成,“不差錢”的越秀地産正在接觸並購標的

套現300億後,潘石屹7摺賣房

“錢不是問題”,國企越秀地産今年準備瞭457億拿地

銷售增兩成,逆勢跨韆億 越秀地産2022年不改穩健底色

金茂服務正式登陸港交所,上市物企再添高實力新玩傢

SOHO打七摺積極售房!揭秘潘石屹拋售中國資産的“心路曆程”!

信托公司的入局能否真的能給房地産行業帶來轉機?

印度央行命令“印度支付寶”停止接納新客戶 稱將進行安全審查

首批自測試劑盒來瞭!國傢藥監局批準五款新冠抗原自測産品上市

買中概股的年輕人:人還在,錢沒瞭

半月6起!醫藥領域“收購潮”,並購重組或成熱門趨勢

月薪2500,年輕人“逃離”銀行

德邦收購迷局背後:德邦股份業績失速,京東“三駕馬車”再添兵

40億!光大信托疑踩雷某地産商

珠江投資任命新的地産闆塊負責人

三盛集團總裁離職

中概股迷茫時刻,三天時間跌掉瞭一個時代

解局|普洛斯門下 入局中集物流的隱山資本

傳特斯拉收購眾泰汽車,特斯拉陶琳:赤裸裸的假消息

何猷龍探訪老人院,戴兩層口罩防護意識強,懶理資産蒸發7億美元

海信集團董事長周厚健退休 原副董事長林瀾將繼任

京東物流擬收購德邦物流66.5%股份 總對價89.76億

美的置業擬嚮金科地産收購南京2傢子公司股權 代價9.07億

抗原檢測如何自測?還要“捅鼻子”嗎?

當年花費百萬,隻為與巴菲特共進午餐的4個中國人,如今怎樣瞭?

什麼信號?李嘉誠變賣倫敦黃金地段大樓,迴收60億現金