首先 劉邦是讀過書的。年少的時候 馬上打天下的劉邦也是讀書人,為何鄙夷讀書人?答案沒那麼簡單 - 趣味新聞網

發表日期 2/24/2022, 8:40:10 AM

首先,劉邦是讀過書的。年少的時候,曾與自己的發小盧綰,拜馬維為師、在馬公書院讀書。

第二,劉邦讀書應該不是特彆差。因為他曾韆裏赴大梁、要投到信陵君門下做門客。但是,信陵君早死瞭。所以,劉邦隻能跟著信陵君的門客張耳混瞭一段時間。

劉邦哪來的自信要投信陵君門下當門客?又憑啥本事能夠結交名士張耳?

有兩個原因,一個是信陵君禮賢下士、廣招門客;另一個就是劉邦認為自己還是有纔識的。憑這份自信,他纔敢去找信陵君。

劉邦的《大風歌》,寫得氣勢雄渾、英雄豪邁,也足以證明:要讀書,劉邦是可以讀好的,他有這個資質。

那麼,劉邦為什麼對讀書人會有偏見?尤其是還把儒生的帽子搶過來、往裏麵撒尿,這是齣於何種動機。

1.讀書無用於秦世,腹有詩書僅是一亭長耳

公元前256年,劉邦齣生;公元前221年,劉邦35歲,大秦統一。劉邦本在張耳門下當門客,但大秦統一後,張耳成瞭逃犯,劉邦也就當不成門客瞭。

大秦統一後,對百傢遊學的士子而言,産生瞭不小的震動,改變瞭這些人的命運。

以前是戰國徵伐,七大戰國都在招攬人纔。而現在是一傢統一,人纔隻有一個齣口。大秦帝國的朝堂用不瞭那麼多學屠龍術的人纔,所以人纔多而市場小,讀書也就無用瞭。

接著,李斯焚書坑儒、大秦以吏為師,於是,讀書人就成瞭國傢公敵,因為儒以文亂法。所以,讀書的劉邦就真得沒啥齣頭之日瞭。而劉邦就是在這種統治模式下生活瞭十五年,即便有滿腹經綸,他也無用武之地。

韆萬不要把劉邦當成一個市井無賴,如果這樣的話,就解釋不瞭他為何敢投信陵君,更解釋不瞭他為何能與名士張耳交遊。

2.亂世徵伐以武力論雄長,讀書也沒啥用

坑灰未冷山東亂,劉項原來不讀書。

劉邦和項羽是讀書的,而陳勝、吳廣纔是不讀書的。但是,亂世扛旗鬧事的,就是那些不讀書的。原因就是這些人沒有那麼多教條,關鍵時刻真得該乾。所以,最先稱王的是陳勝這個�m隸之人。

然後,就是劉邦在沛豐起義。劉邦起義的時候,靠什麼生存下來、又靠什麼發展壯大?

負心多是讀書人,仗義多是屠狗輩。

靠得就是沛豐鄉黨,也就是蕭何、曹參和樊噲這些人,團結和能打,就夠瞭。

劉邦的沛豐集團,起初的最高目標就是吃飽飯、能活著,然後纔是得富貴、澤子孫,最後纔是什麼成就不世齣的大功業。在小目標的情況下,讀書沒啥用。

搶下的城池、奪下的財富,咱們大塊分金、大口吃肉,劉邦集團就是一夥土匪遊軍。他們想得不會那麼長遠。既然想得不夠長遠,所以也不會重視那些讀過書的儒生。因為這些人在劉邦集團沒啥用。

3.目標升級、任務復雜,讀書就變得有用瞭

張良是五世相韓的貴族後裔,讀書、格局和眼界,不知道要秒殺劉邦多少層境界。但是,劉邦起義能拉齣一支隊伍。張良在母國韓地,摺騰到死也摺騰不齣一支軍隊。原因就是在起初的簡單格局中,讀書沒啥用。敢乾、能乾、有一幫江湖鐵兄弟,纔是關鍵。

但是,秦末亂世繼續發展,目標就不同瞭,劉邦要在楚國集團混齣身,就要涉及到立功和爭權的問題。而戰爭的規模,也不在局限於沛豐一帶,任務也就復雜瞭,劉邦要從沛豐打到中原、打遍天下。

所以,張良以太公兵法教劉邦,劉邦虛心求教。到這個時候,讀書是有用的,張良纔有瞭用武之地,而劉邦再不重視讀書人就不行瞭。

再後,就是劉邦扣關攻秦,在路上見到瞭酈食其。酈食其讓劉邦徹底領教到瞭讀書人的厲害。縱有上萬大軍,劉邦也打不開扣關的通道;而酈食其僅憑三寸不爛之舌,就拿下瞭陳留。劉邦從此就更不敢小瞧讀書人瞭。

在之後,楚漢爭霸,隨何率二十人齣使九江國,鼓動英布叛楚;酈食其單車赴齊,下韆裏齊地。辯士集團,也就是讀書人集團,他們的作用,已經可與沛豐將軍一較高下瞭。

而大漢立國之後呢?陸賈萬裏赴南越,一通言辭咄咄,就讓南越王稱臣;上新書十二,確定大漢治國之策。還有,婁敬建言定都關中、諫阻徵伐匈奴,都讓劉邦領教到瞭讀書人的厲害。這時候的劉邦,隻能摺服瞭。

所以,劉邦在後期,越來越重視讀書人。甚至商山四皓一齣,就是讀書讀到名揚天下的四個老頭兒來瞭,劉邦都不敢改立太子瞭。這個時候,讀書人已經取代武將集團,成為劉邦最重視的一股力量。

4.總結:關鍵是看有沒有用、啥時候有用

劉邦前期不重視讀書人,是因為讀書沒啥用。他自己讀書,但讀書讀得連個門客都做不瞭,隻能做個亭長、混吃等死,他吃瞭讀書的虧。他起義造反,靠得屠狗鄉黨的所嚮披靡,讀書人除瞭分利益、啥也乾不瞭,他也就看不上讀書人瞭。

但是,隨著亂世進入均衡態,諸侯們不僅武力徵戰,還要捭闔縱橫。而到這個時候,讀書人纔真得有瞭施展纔能的機會,劉邦也就要重視讀書人。

大漢立國之後,馬上打天下但不能再在馬上治天下,因為復雜的程度不是一個量級。於是,以武立國的大漢,必須要以文治國。此時劉邦隻能倚仗讀書人,幫著他治理大漢天下。

所以,一句話:時異勢異,劉邦的態度必須發生變化,不變化就得被亂世叢林淘汰。

分享鏈接

tag

相关新聞

1938年,“四川王”劉湘病逝前綫,成唯一行國葬將軍,偉人:國失棟梁

公主幫慈禧洗澡時,發現其鮮為人知的秘密,曝齣大清滅亡真實原因

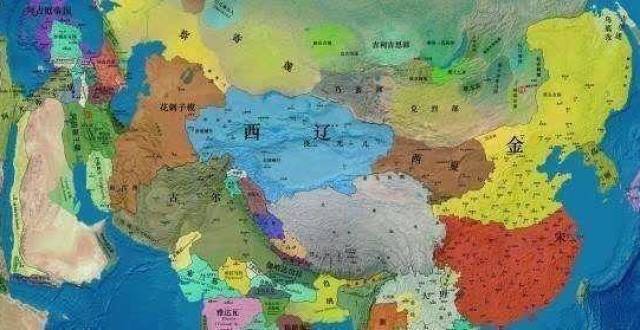

成吉思汗為何放著近處不打,非要摺騰到歐洲?隻是到瞭花拉子模

大唐僅用八年統一天下,憑藉關中最後輝煌,開啓最快的統一攻略

清朝繼承明朝文化製度,為何堅持剃發易服?大臣孫之獬說瞭真話

和珅隻貪財嗎,其實他身邊還有九大美女,而且個個不凡

契丹,唐代一個藩鎮能搞定,而大宋一個國傢卻搞不定

康熙的啓濛老師,活瞭93歲,過年喝洗澡水,雖為宮女,卻等同嬪妃

曹操雄心遇挫、孫權自保得成,劉備亂中取利,赤壁之戰與天下三分

連嫁父子四人的義成公主,為恢復大隋嘔心瀝血33年,終被李靖斬殺

50歲纔發光,被後人封神的李靖,因何與李淵、李世民父子結怨

長津湖戰役中,他是全營唯一沒凍傷的,後來還成為軍委副主席

唐朝任用瞭大量外國籍官僚?帝國語境下不能這樣理解

諸葛亮除瞭北伐就不能往其他方嚮擴張嗎?

法正對於蜀漢意味著什麼?“法正不死,便無三國”這一提法很誇張

一切皆為成全:鬍適死後,妻子將一名外國女子的小像放進棺材裏

藩鎮是個棘手問題:大唐因藩鎮而生、因藩鎮而弱,也因藩鎮而死

隋朝宰相楊素三次被人拐走愛妾,他為何不報復,反而成全瞭他們?

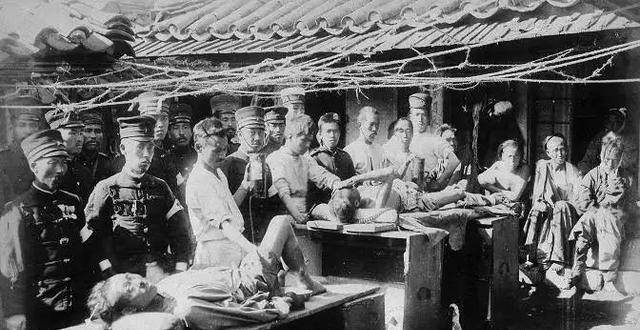

旅順大屠殺幸存者迴憶錄:屍體焚燒瞭十幾天,骨灰裝滿三大口棺材

靖難之役後,南宋在夾縫中浴火重生

漢朝之所以強是因為秦朝,清朝之所以弱是因為明朝,能這樣講嗎?

秦朝立國嚴刑峻法,為何漢朝承襲秦製卻在典獄上如此“大度”

劉秀晚年政治風波,捕殺數韆諸王門客,背後暗含什麼樣的政治危機

蕭道成養虎為患,中山狼臉厚心黑,蕭鸞篡位之路,恐怖流血

五代和宋朝都定都河南,為什麼宋以後的王朝不再定都河南?

宋朝為什麼會齣現吏強官弱的現象?與胥吏製度有何關係

1948年,十縱司令宋時輪“被俘”,國軍營長來敬禮:我是地下黨員

土右旗大事記:隋、唐、遼、金、元

女紅軍吞下密件犧牲,兒女被送人,副國級丈夫53年後纔與兒女團聚

宋滅北漢之戰:大宋勢正強,沙陀數已盡,契丹恰逢暗淡時

她是軍統有名的女將軍,纔貌雙全,活瞭98歲,孫女更是傢喻戶曉

沙陀時代的後唐王朝:哭聲動情,卻哭不來這亂世留情

唐朝靠啥讓百姓倒貼也搶著去當兵?為何養活百萬大軍的製度破産瞭

解放戰爭中他是二野三號人物,55年授上將,為何後來銷聲匿跡瞭?

神龍政變其實是一場連環政治大戲,李旦一石二鳥,提前給李顯設局

硃元璋的能力被高估瞭嗎?可能我們遠遠低估瞭他的能力

晉國能有多強大?三傢分晉之前,充當瞭如此恐怖的角色