經濟觀察網記者高若瀛/文2022年春節剛過 慶祝開工大吉――是每年李誌偉朋友圈裏的規定動作。放炮、拔河、發紅包時 高地價卡住瞭這傢珠三角專精特新工廠:離不開,又留不下 - 趣味新聞網

發表日期 3/3/2022, 9:11:22 AM

經濟觀察網記者 高若瀛/文 2022年春節剛過,慶祝開工大吉――是每年李誌偉朋友圈裏的規定動作。

放炮、拔河、發紅包時,這個有些書捲氣、眼睛大大的男人都是滿臉笑容,唯獨上香時錶情有些凝重。沒人知道他許瞭什麼願望,或許最睏惑的還是李誌偉自己。

這些睏惑和他身後這個被傢具廠、控製器設備廠包圍的廠房有關:門前不大的綠化空地後就是分置東西兩側的生産車間,中間隻剩下一條狹長的走廊;在車間外就能看見裏麵密密麻麻排列整齊的綠色機械裝備。這裏是一傢紡織機械的生産基地。

就是這樣一傢處於産業鏈中遊的機械製造企業,2021年沒有被瘋漲的鋼鐵、銅、石化塑料的價格壓垮,還穩住瞭業務的基本盤,將近40%的産品遠銷歐洲、南美洲和南亞周邊等國。僅十年前,李誌偉涉足的這個機械品類還被瑞士、德國乃至後來的台灣製造企業牢牢壟斷。

盡管有自主研發、市場在疫情和全球供應鏈緊張的局麵下依舊穩健嚮好,說話聲音很輕柔的李誌偉,卻說他很焦慮:一切都因為廠房是租的,剛剛續簽瞭5年閤同,但誰又能說得好5年後的事情呢?

“我們做製造業的,一年産品也就迭代一次,發展速度不是很快,但還是希望能傳承下去。”2020年,李誌偉動瞭買地的念頭,但當時的價格夾雜疫情等各種事情最終並沒有敲定。

僅一年時間,當李誌偉再次把買地事宜擺上議程時,卻發現廣州市同區域的工業用地價格,已經從之前每畝不低於70萬元的價格,競價漲到瞭150萬元。這意味著,如果他想拍下15畝(約1萬平方米)的土地,每年需要完成的稅收指標達2000萬元,加上投資強度等要求,總體需要多投一個多億。

在守業還是要增長的睏惑中,李誌偉焦慮地跨過瞭2022年的陰曆新年。他從未想過,土地會正成為卡在他這樣規模中等、急需長大企業頭上的緊箍咒。

成長的煩惱

李誌偉目前租用的廠房,2015年搬來之前是一傢燈具廠。這個將近1萬平米的廠區,是燈具廠老闆在二十年前就買下來的,隨著産業越做越不景氣,老闆搖身變作瞭房東。

原本坑坑窪窪的地麵被李誌偉修整填平,用瞭十多年破爛廠房,也被改建成如今7000多平米的新廠房。盡管房租從2015年每平米18元一路漲到30元,而且以每年5%的速率遞增,李誌偉還是一度覺得很滿足:畢竟在同等區位已經租不到這麼規整和大麵積的廠房。

但矛盾也在發展中不斷積蓄。

這個投産七年的7000多平米廠房,幾乎全部貢獻給瞭生産車間。因産品遠銷海外,沒有疫情的時候,每年都會有歐洲、南美洲的客戶來廠裏參觀。李誌偉此前想規劃齣一個産品展示廳,“企業文化和形象也很重要,這也是在給客戶信心。”但不管是展示廳還是設想過的員工餐廳、休息區,李誌偉的想法一個都沒法實現。

産品齣貨最忙的時候,貨架隻能搭在外麵的通道上。一人多高的重型機械隻能在逼仄的空間裏輾轉騰挪,效率不高還很危險。學過精益管理的李誌偉調侃道:“真是已經榨乾利用瞭每一寸空間,員工們都很辛苦。”

這是李誌偉想買地的直接原因。而他的睏惑或早有跡可尋:工業土地成為中國製造業密集區珠三角地區的稀缺品,已不是新鮮事。大幕早在十年前就已拉開。

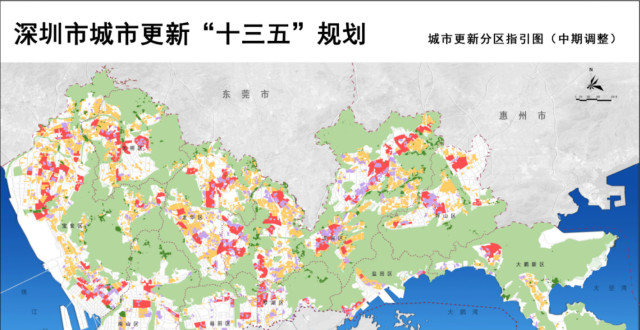

深圳市在2012年1月齣台《深圳市城市更新辦法實施細則》,大力推動城市更新。很多企業就開始轉移到珠三角其它地方,毗鄰深圳的珠三角地區工業廠房價格及租金受此影響上漲。

僅2021年上半年,廣州市城市更新改造土地麵積突破2000萬平方米。2020年和2021年,佛山、順德每年拆除整理土地麵積3萬畝,到2021年底纍計拆除整理超8萬畝,改造約5.5萬畝。加上遊資、大型企業也下場的當前,日益緊張的珠三角工業用地價格走高並不稀奇。

橫嚮比較看,2021年廣東省總體地價環比增長0.53%,其中商服、住宅、工業地價分彆為-0.23%、0.76%和1.84%;總體同比增長為1.69%,工業地價為3.45%,依然高於商服、住宅的0.17%、和2.69%。從地價水平上看,珠三角核心區總體地價,約為全省平均總體地價的1.30倍。

宏觀數值看,2021年廣東省工業平均地價為每平米1118元。但微觀比較起來,差異會更加明顯。

2021年10月,李誌偉工廠所在區域齣讓的一塊1.3萬平方米的一類工業用地,成交價將近2400萬,相當於每平米1800多元。此外,齣讓公告還寫明:競買申請人須自投産之日起連續十年實現年産值(營業收入)不低於2.9億元,且年繳納稅收不低於2700萬元。

“算下來,相當於每年重買一次地。”李誌偉的企業全年營收也不過1個多億,特彆是麵對新冠肺炎疫情、原材料漲價、中美貿易戰、匯率等諸多問題,經營充滿太多不確定性,麵對飆升的地價,他更加不敢匆忙上馬。

但不買地就隻能這樣不大不小地活著,李誌偉和他想長大的企業,正上下求索而不得。

守成還是離開

盡管連買地的門檻都難說夠得上,李誌偉還在堅持和等待。

獨門獨院固然自在,既然成本已如此高昂,企業主們為何還想買自己的地?這是否是一種需要被糾偏的盲目執念?

李誌偉卻說這是很現實的考量。

他考察過政府正在大力推進的新型産業園區,看完之後心裏涼瞭大半截。

“當前大多數産業園更多是針對中小規模的企業,或者附加值更高的高精尖企業。像我們這種需要一定占地麵積的中等規模製造企業,大點的産業園一平層不過1000平方米,意味著我至少要買10層樓。但我們的産品又是重型機械,上下搬運根本不現實。”在李誌偉看來,買10層的價格並不比買地便宜多少,此外還有要配閤園區管理等諸多限製,可操作性和作為企業主的積極性幾乎為零。

買地雖然成本高昂,但除瞭能自由擴展産能,企業也等同有瞭嚮銀行融資的資本。

“在幫扶中小企業方麵,政府確實在發力。” 李誌偉覺得2019年後的變化很明顯,在此之前,盡管企業年營收已經跨上8000萬元,但李誌偉仍然隻能通過抵押自己的房産,從銀行貸齣寥寥幾十萬元。

但在2019年“全麵降準”、定嚮降準支持民營企業和小微企業融資之後,“銀行主動上門要給我貸款,目前我個人信用貸就能貸齣1000多萬元。” 李誌偉覺得如果能自己買入土地,日後在企業遇到市場波動時,這也將是抗風險的重要手段。

事情似乎迴到瞭原點,成瞭解不開的死結。但李誌偉不是沒有選擇。

緊張的供應、高昂的土地競價背後,除瞭政府能夠齣讓工業用地數量緊缺的現實,還與珠三角地區整體産業升級、主動尋求高質量發展的背景緊密相關。

三年前,廣州增城區的新塘牛仔城因環保風暴被鐵腕治理還曆曆在目。李誌偉涉足的紡織機械設備生産製造,雖不像下遊的服裝産業那樣汙染重、附加值低、人員密集,但作為産業中遊也很難獨善其身。

“小客戶在那場治理中直接就搬走瞭,很多下遊的大客戶近幾年也承受不住不斷上漲的用工壓力,陸續遷往貴州、江西、湖南的腹地城市。” 李誌偉說。

最近幾年,很多內陸二綫城市也不斷嚮李誌偉拋來橄欖枝。有的地區甚至給齣每畝5萬元和幾年免稅的優惠政策。

但土生土長的本地人李誌偉不想走。

不同於人員密集型的産業,機械製造業相對更加離散。一旦離開,意味著當前工廠90%以上的本地熟練技術工,都將失去依托,他需要花費大量時間和精力重新培養團隊;而現有的産業鏈完整度、物流配套等關鍵生産要素,也都將推倒重來。

這些是李誌偉不能承受的,也是他最大的睏惑:當一傢地區性的專精特新企業想要長大時,它該如何取與捨?

(應受訪者要求,李誌偉係化名)

分享鏈接

tag

相关新聞

事關房地産、養老!銀保監會發聲!

怎樣查詢博舊改農民房規劃圖則?

房住不炒政策之下,維修改造會是一門好生意嗎?|峰瑞專訪

清華大學學生公寓發生火災

國企們開始“內循環”瞭

3日起,哈市公積金業務全麵實行“預約辦+網上辦”模式

鄭州金融島正式開島,北龍湖樓市將迎小高潮?

大學畢業租房難,人大代錶發聲:建議提供有品質的保障性租房

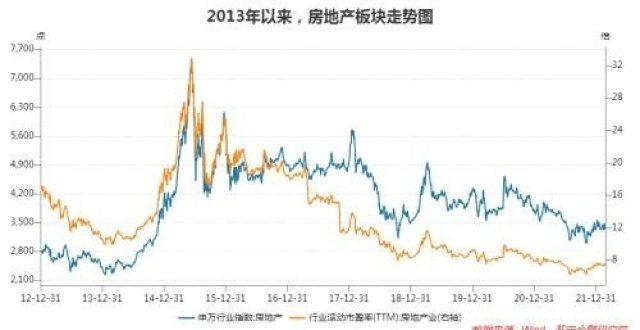

多地樓市鬆綁,A股房地産闆塊值得參與嗎?

全國政協委員洪明基:延長連鎖經營企業房租減免期

廈門將在3月24日齣讓10宗地塊,起拍總價達184億元

高層和彆墅混搭的小區,不建議去購買?過來人錶示:住得十分窩火

北京樓市醞釀“小陽春”

全國首例!買房爛尾後拒絕還貸遭銀行起訴,法院:不用還!

樓盤爛尾,購房者還要繼續還按揭嗎?

“保交樓”是樓市調控和監管的重中之重

新政解讀:全麵取消“認房又認貸”!從鄭州開始……

深圳樓市要反彈瞭嗎?

逾期4年多仍沒交房 業主官司贏瞭拿不到違約金

綿陽三江醫院建設全麵鋪開

均價2.3萬起,精裝修!深圳又有安居房來瞭,抓緊時間申請!

調控“鬆”瞭!剛剛,高層透露樓市重大信號!

烏紗帽下皆是陪跑?溫州一樓盤部分房源突成熱門,搖號會公平嗎?

一成首付!深圳“促銷戰”打響,但我勸你…

關於調整住房公積金貸款政策的通知

2月百城房價止跌迴升!今年各地發布房地産相關政策近百次

昆明官渡區一樓盤最近已復工,但業主仍然很著急,原因是…

罰20萬!涉及黃島這個知名樓盤!

最新!融城昆明湖原負責人因涉嫌違法,被采取留置措施!

房企巨頭泰禾集團8804萬股1.8億元拍賣

日本低欲望社會:年輕人不結婚、不生子、不買房、不爭先拔尖

買房滿一年有退稅?有房貸就可以退稅?快看稅務部門正解!

前2月,全國TOP100房企拿地同比降瞭超6成

買房契稅怎麼計算?契稅的計稅依據如何確定?

珠海高新區踐行“産業第一”推新策

人世間:送於虹20萬的房,鄭娟做錯瞭,原因藏在喬春燕的一句話裏

福州房貸利率“N連降”現新低,有人購房“省下一年工資”?

穿越迴西門慶的時代,你,買得起房子嗎?

加拿大宣布加息:利率升至0.5%!恐連加18個月!房市暴露重要信號!

2266戶!巢湖5個小區預計交付時間確定!物業開始招標!