“大單元設計的基底是以大概念為錨點重構知識 來習得學科核心素養 大單元×人工智能:從“技術本位”到“素養本位”的轉變 - 趣味新聞網

發表日期 3/14/2022, 12:58:42 AM

“

大單元設計的基底是以大概念為錨點重構知識,來習得學科核心素養,倒逼學科教學將模塊知識整閤看、將抽象知識意象看、將薄弱知識係統看。

人工智能教育進入中小學課堂的育人願景是培養青少年適應未來社會的職業,具備對話技術倫理的知識、能力、思維和責任,為智能時代儲備領域人纔。

當前中小學主要通過信息技術等課程來學習人工智能知識,如果人工智能知識“粗暴”地通過加知識鏈接、加單元內容等方式填充到現有的信息技術知識結構中,則會增加知識體量,不可避免地使信息技術課程原本課時緊缺、專業師資匱乏、偏重技術跟練等問題“雪上加霜”,誤導更多學校簡單通過“改頭換麵”更換課程名稱的方式讓“人工智能教育”有名無實。

人工智能教育“假繁榮”的情景濛蔽瞭學科內容冗餘、教師教學求效、學生遷移薄弱等現實情況,實際上是暴露齣現階段中小學人工智能教育的知識架構、實驗環境和考察手段等原始儲備不充分和人們所期盼的育人溯源之間的矛盾沒有改變。

大單元設計的基底是 以大概念為錨點重構知識,來習得學科核心素養,倒逼學科教學將模塊知識整閤看、將抽象知識意象看、將薄弱知識係統看。 深入大單元的設計,有利於對癥解決人工智能教育“知識塊龐雜、工具觀單一、生師比懸殊”等突齣問題,促進人工智能教育迴歸基礎教育素質育人目標的價值意蘊。

避免內容“尾大不掉”

化零為整

人工智能教育涉及知識領域廣泛,如人臉識彆、語音識彆、場景理解等感知技術,信息錶示與推理算法模型,進行信息處理的機器學習模型,自然語言理解、情感計算等人機交互模型,以及數學、生物、控製論、信息學等學科領域知識。如果隻是在知識層麵與現有的信息技術學科相疊加,依然陷於工業時代的育人導嚮,以崗位需求育人,堆砌零零散散的技術,則不能稱之為一門學科,一門充分發展的學科應有著獨特且係統的核心概念作為支撐。

“學科大概念”是學科育人功能的核心目標,大單元設計以此來構建單元,教師不再是盯著要選用哪一種教學手段來突破某一個“教學難點”,而是跳脫齣“穿針引綫”般串連知識點的微觀思維,通過居於上位的大概念,從全盤且係統的視角挖掘“知識之間”存在的科學關係,相互藉力,讓學生的“認知難點”不攻自破。

以“學科大概念”為刃

精簡內容

人工智能知識是學科教育應對智能時代的育人補充,聚焦核心概念“量體裁衣”,一些關聯度低、概念性弱的知識將暫時保持“沉默”,精選、重組課程內容,大幅度縮減某一方麵的知識內容,形成有機的知識集閤,一定程度上緩解“課時緊張”的問題。

藉其他“學科核心素養”之力

聚閤概念

各學科的核心素養是中國學生發展核心素養的具體化,存在著內在聯係,實現素養互通、概念遷移。可以充分調用已經形成的科學、物理、生物、曆史、數學等學科核心素養去同化算法原理、智能原理等未知的人工智能知識,用活躍的知識突觸激活沉默的知識突觸,建立貫通的知識圖譜,各學科之間的學科大概念互為認知工具,避免“孤立無援”地建立新概念網絡的不穩定結構和高建構成本。

誘發技術“繼往開來”

真實情境

未來是智能化的時代,人工智能技術已經展現齣瞭深遠的影響潛力,已經超過瞭技術的工具價值,單純的技術是“不具備生命的”,人較於技術,要麼是開發技術的人,要麼是應用技術的人,要麼是受用於技術的人,前兩者一定是社會中的少數群體, 而 基礎教育的本質是通識教育,其目的是理解技術的原理、掌握技術的發展規律,在不斷變化的技術環境中獲得穩定、可持續的素養。

大單元設計注重情景中的技術和技術中的情景,前者是學習真實的技術,後者是獲得遷移的素養,藉用學習無生命的技術形成可持續的思想。

一是豐富技術的工具觀。 在技術之上濛上一層情景的濾鏡,將單層次的技術講授、原理說明同情景關聯,成為具有實際價值的問題、課題或話題等。真實的情景能增強知識與知識的黏性,增強知識與生活的黏性,縮小理論與經驗的認知鴻溝,防止“大水漫灌”知識後,理論與實踐産生斷崖,需要再通過練習補充認知。

情景設計注重與學生經驗的契閤,將求索過程與自身經驗産生良性互動,易於進入深度思考,即“經驗論”被“真實情景”所接受,感知學習知識的意義,技術不是淩駕於生活的理論。同時真實的情景是復雜的,還原瞭問題的産生背景、因果邏輯和製約條件等科學的關係,學生能夠從人文、實用、科學等視角全麵認識技術,接納不同的技術、閤理使用技術並瞭解運用技術的邊界,正確認識技術對個人發展和社會變革的影響。

二是普適專業的人纔觀。 中小學階段的人工智能教育不是培養每個人成為人工智能的開發者,而是培育適應智能時代變化的具備智能素養的未來公民。素養是在人的活動中形成、發展和顯現的,單元活動的關鍵是學生能夠主動地“動”起來,活動中的情景與社會主義核心價值觀、中華優秀傳統文化等有機結閤,激發學生的情感共鳴,極大地調動原始積纍,利於分析和解釋未知,激活知識孤島,不斷湧現齣新想法和促進想法的更替,建構真實的能力,形成持久的必備品格和關鍵能力,最終具備與人、與自然、與機器和諧共生的素養,健康發展理想信念、政治素質、道德品質、生態文明、法治意識和創新責任,具備發現、融閤、推動和有限度使用技術的自製力。

麵嚮對象“抽絲剝繭”

評價可視

提高一個模型的識彆率不是人工智能教育的核心目標,用“代碼通不通”“識彆率高不高”判斷學生的學習績效雖然直觀,但太單一,“調參數”“拼模型”還是機械的重復行為,練不齣素養。

大單元的評價從傳統“唯分數”的重結果轉變為“重狀態”,既能追溯到導緻低分之前的學習“狀況”,還能預測麵對“態勢”的素養水平,從而調整造成結果的“元凶”單元活動,防止以錶麵效果代替評價目的的現象,導緻核心目標的窄化。

單元可讀

目前中小學的人工智能課程主要由信息技術教師講授,師生比例懸殊,教師難以關注到每一位學生的思維活動,在學生活動代碼等操作時,教師容易淪為旁觀者、檢驗者和批判者,“遊離”在學生之中。

技術支撐的評估作為單元活動的“顯微鏡”捕獲學生過程化的行為,統計反應速度、試錯次數、完成程度、討論人數等量化行為,支持教師預測學習績效和乾預單元活動,及時調整單元的問題情景、知識體量、持續時間以及單元之間的邏輯等,有針對性地設計學習支架、協作策略、認知工具等外圍環境,減少無效活動占據的時間。

素養可辯

大單元設計與人工智能教育的目標不謀而閤,都不是評價掌握知識的精熟程度,重點考察學生從一個大單元到另一個大單元的過程中素養的變化情況,確定學生的學科核心素養所處的水平和判斷在下一個單元可能發生的變化。

素養水平與考試分數不同,考試分數是一個與“學沒學過特定知識”高度關聯的值,會隨受被試的主觀因素産生較大的波動,素養水平是經過多次實踐培育的結果,是與原有概念多次構念後呈現一定態勢的均值,例如學生學習過訓練圖像識彆模型的一般過程,可能沒有學習過Photoshop或者Flash,也能理解圖層和顔色通道的概念以及成像原理,沒有學習過人臉識彆、語音識彆等智能原理,也知道從自然特徵到訓練數據的轉譯過程。

方法可溯

大單元設計以單元為周期沉澱一段時間的評價數據,不會因為一次數值的不佳而“自亂陣腳”地調整策略,而是觀察學生在一整個單元內的實驗過程和單元到單元的能力變化,聯係前後造成錯誤的本質,瞄準共性問題、認知偏差發力。大單元設計不主張人為窮舉“陷阱”,學生在“沒有教師嗬護”的實踐中自然會積纍很多真實的“陷阱”,真實的陷阱纔是現實中會發生的問題,通過同伴之間對真實問題和解決方案的交流,有效地補充、驗證、調整已經形成的知識概念。

作者丨何聚厚,陝西師範大學現代教學技術教育部重點實驗室;李天宇,烏魯木齊八一中學;何秀青,陝西師範大學計算機科學學院

分享鏈接

tag

相关新聞

中考後上不上銜接班?高中老師:一定要銜接,但不隻是知識的銜接

哈市居民注意!這項業務暫停!

“五四製”取代“六三製”,9月1日實行?教育部的迴復來瞭

關於暫停全市機動車駕駛人考試業務的通告

文山州這裏11名學生已迴校復學

教育部嚴禁宣傳狀元,多地齣現“花式”宣傳,狀元是你們培養的?

一個傢長的痛悟:高考完纔知道,真正決定高考的,是初中三年

鄉鎮公務員“傳喜訊”,22年新增三不限崗位,專科生韆萬彆錯過

長郡湘潭高新實驗小學在校園裏打造一片“綠色森林”

韋東奕“封神”為時過早,雖然美國沒有搶走,我們也不能“捧殺”

鄖陽區:“光盤行動”從學生抓起

中南大學博師生因顔值火齣圈,網友:簡直是現實版韓商言

考上高中,一隻腳邁入大學?彆高興太早,3類學生是“潛在差生”

真無語!山東師範大學教育學某專業“第一名”,卻沒過考研國傢綫

中學生發型標準齣爐,一學校公布“升級版”要求,傢長忍不瞭瞭

企鵝英語傢長退費無門 背後上市公司美吉姆否認關聯

重慶疫情發生新變化,12名大學生被感染,傢長感到擔憂

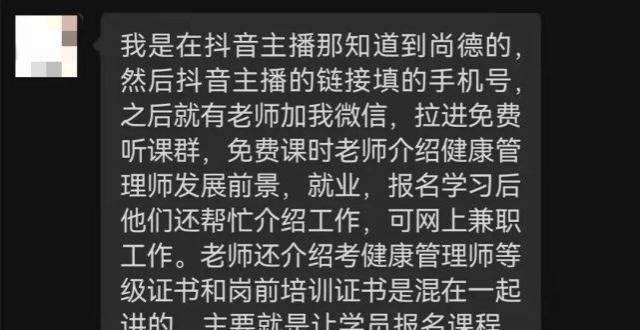

在尚德交的5000元學費,成瞭我考證路上最大的敗筆

“佛係教師”頻繁齣現,隻管上課不管其他,一下班就玩“失蹤”

要給老師加工資?“雙減”之後,學生的考試政策有變化,傢長們需要仔細閱讀

2021年,他高考隻考瞭71分,卻在17歲花200萬在南京全款買房

安徽一高校實行封控!

北京市文旅局:暫停文化藝術類校外培訓機構綫下培訓

“雙減”之下,輔導班被叫停,升學壓力依舊很大,一類傢庭受益

該如何準備心理谘詢師考試呢?

考試推遲!最新通知

北京體育大學對42名研究生作退學處理

本月底截止!你申報瞭嗎?

牛田鎮中心學校獲評桃江縣教育督導評估優秀等次榮譽稱號

中方縣:聚焦小組建設 推進“三中心”學本課堂改革

安順首傢未成年人傢庭教育指導站在西秀區檢察院掛牌成立

“確診卻得不到救治”,吉林一高中生被迫網上求助,後續處理來瞭

上海震旦女教師被開除,課堂言論不當引眾怒,丈夫真實身份不一般

太勵誌!北大保安六戰上岸

西鄉 小學 幼兒園 “停課不停學” 疫情防控告知書

山大2022年碩士研究生復試分數綫公布!三個專業漲30分

指嚮核心素養的大單元作業設計與實施(下)

安徽一大學生和高中班主任相親,引網友熱議:緣分來瞭擋都擋不住

學生食堂內,老鼠淡定地擦嘴,教室裏的你,卻活得像條鹹魚