秦始皇三十五年(前212年) 秦直道開始修築 【步履匆匆】“巡遊天下”秦始皇(三) - 趣味新聞網

發表日期 3/8/2022, 8:51:09 AM

秦始皇三十五年(前212年),秦直道開始修築,鬍人之患漸漸消弭。

與此同時,秦始皇那份“尋訪真人(神仙),求取不死之藥”的願望,愈加癡迷。甚至,改換瞭自己的稱呼,秦始皇曰:“吾慕真人,自謂‘真人’,不稱‘朕’。”

秦始皇三十六年(前211年),嬴政踏上瞭第五次巡遊之路。

當浩浩蕩蕩的巡遊隊伍抵達琅琊台時,秦始皇詔令徐市來見。這位“入海求神藥”的方士,“數歲不得,費多,恐譴”,許多年來毫無效果,卻花費巨大,擔心受到責罰。

看到秦始皇滿臉慍色、手按寶劍,徐市嚇得手足無措,隻得戰戰兢兢地扯瞭一個謊話:“蓬萊仙島,本來有藥可得。奈何海中有大鮫魚齣沒,阻斷通路。請派擅長弓弩的勇士同行,尋見大鮫魚,以連弩射殺。”

秦始皇臉色陰沉,半晌未發一言,雖有晚春的海風吹拂,徐市額頭汗珠還是不斷地垂落。

終於,秦始皇冷冷地點瞭一下頭,錶示同意。徐市的心悸暫時平穩下來,不過,想到以後的日子,冷汗再次沁上瞭額頭。

巡遊繼續,這次是一路沿著如今山東半島的海岸行進,緇衣的武士持著勁弩,排列陣勢,目光炯炯地凝望大海深處。

從琅琊一直走到之罘,忽然波濤翻滾、濁浪淩空,一條巨大的魚浮現近海,徐市駭得癱坐海灘。刹那間,眾武士萬箭齊發,無數利鏃穿過碎浪,狠狠釘在巨魚軀乾之上。浪漸漸平息,海被染得殷紅,巨魚腹部翻嚮天空,一命嗚呼。

冷冷送走徐市再度齣海尋仙的船隊,秦始皇繼續踏上巡遊之路,心底隱約湧起幾分不祥的感覺。

傳說,徐市此次齣海,再也未敢返迴。他帶著童男童女與尋仙財物,隨波飄流至大秦帝國東北方嚮的日本島嶼,並在那裏稱王,成為華夏文化傳播日本諸島的先驅。

這個傳說,真假難辨。然而,似乎每個人心中都有一個皇帝夢,就連尋仙的方士也不例外。

巡遊路上,秦始皇感到身體越來越不適,隨行禦醫使齣渾身解數,卻沒有什麼療效。行至平原津,病情急轉直下,禦醫束手無策,慌得團團亂轉。隨同巡遊的左丞相李斯、中車府令趙高,在短暫的慌亂之後,定下心神。他們預感秦始皇此番大限將至,很想探詢這位韆古一帝對於身後之事的安排。

然而,秦始皇依然對徐市等方士抱著一絲期望,極度厭惡談論生死之事。秦始皇的暴虐,在史書之上也是有名的,李斯等人怎敢輕易開口,隻得惴惴不安地陪侍著。

人之將死,總會在最後時刻喚起安排後事的理智,終於,秦始皇已經無法再用長生不老的幻想欺騙自己瞭。他給長子扶蘇寫瞭一封遺詔,囑咐這位遠在上郡的監軍:“以兵屬濛恬,與喪會鹹陽而葬”。意思是:讓扶蘇把兵權暫時交付濛恬,趕快返迴秦都鹹陽,主持秦始皇喪事,並繼承皇帝之位。

遺詔已經封好,並且交到瞭掌管印璽的趙高手中。不知為何,遺詔並未及時交由使者,快馬傳遞給長子扶蘇。是秦始皇對生命與權力還有最後的留戀,還是趙高另有想法而有意扣留?

大秦帝國的命運,因為這封遺詔的遲遲未發,有瞭重大轉摺。

“七月丙寅,始皇崩於沙丘平台。”(《史記 秦始皇本紀》)

又是這個沙丘宮!

包頭境內橫亙著五個朝代的長城,最早的是“鬍服騎射”趙武靈王修築的戰國趙北長城,其次是“韆古一帝”秦始皇修築的秦長城。

誰能料到,趙武靈王與秦始皇,竟然命喪同一個地方――沙丘宮,也就是如今的河北省邢台市廣宗縣大平台村南。

公元前295年,趙武靈王的兩個兒子爭奪王位,年長的公子章舉兵失勢,被殺。正在沙丘宮中的趙武靈王因袒護公子章,被圍睏於宮牆之內,活活餓死。

公元前210年,秦始皇駕崩之後,小兒子鬍亥謀篡皇帝之位,長子扶蘇被逼自殺。

一個是生前目睹兄弟相殺,一個是死後未知骨肉相殘,冰冷在沙丘宮中的屍骨,若有靈魂,是否會發齣幾聲輕嘆?

清朝康熙年間,廣宗縣吳存禮曾作一首七律《沙丘宮懷古》,詩雲:

閑來憑吊數春鞦,閱盡滄桑土一�g。

本籍兵爭百戰得,卻同瓦解片時休。

祖龍霸業車申恨,主父雄心宮裏愁。

唯有朦朧沙上月,至今猶自照荒邱。

詩中的“祖龍”是秦始皇的彆稱,而“主父”則是趙武靈王的自稱。

從此,沙丘宮有瞭“睏龍之地”的惡名,曆代皇帝巡遊,避之唯恐不及。

更為詭異的是,秦始皇的屍骨並未嚮西運迴秦都鹹陽下葬,而是隱瞞死訊,急匆匆地趕往遠在北疆的九原郡――包頭麻池古城。

《史記 秦始皇本紀》記載:“丞相斯為上崩在外,恐諸公子及天下有變,乃�z之,不發喪。”

丞相李斯想到秦始皇駕崩於都城鹹陽之外,擔心諸位皇子及天下發生變亂,於是隱瞞去世的消息,秘不發喪。

秦始皇的屍骨,載於�d�c車之中,由曾受秦始皇寵幸的宦官陪乘。

�d�c車,在古代,屬於豪車係列,在車中可坐可臥,還有窗戶,閉之則溫,開之則涼。自從秦始皇用過�d�c車之後,後人很是羨慕,成為相當流行的喪車。

一路之上,供奉飲食如故,百官奏事如故。所奏之事,由李斯代為批寫,由趙高加蓋印璽,再由陪乘的宦官遞送詔書,隨同巡遊的眾人竟被濛在鼓裏。

當時,正值酷暑,秦始皇的屍身腐爛,發齣陣陣惡臭。趙高等人擔心機密泄漏,命人在�d�c車上裝載瞭一石鮑魚,以遮掩臭味。

有人較真,從沙丘宮到九原郡,一路行走在內陸地區,哪裏來的海鮮鮑魚?

其實,古時“鮑魚”常指醃漬的鹹魚。所謂“與善人居,如入蘭芷之室,久而不聞其香,則與之化矣。與惡人居,如入鮑魚之肆,久而不聞其臭,亦與之化矣。”

為瞭防止變亂,秘不發喪,是可以理解的。

然而,沒有直接返迴秦都鹹陽,而是繞道九原郡,又是齣於什麼原因呢?

(未完待續)

作者簡介:徐麥涵,字梓銘,齣生於一九八九年六月,內濛古包頭人士。求學於南昌大學,宗教學碩士、曆史學博士;問道於江西龍虎山,師從嗣漢天師第六十五代孫張金濤大法師,正一派天師道受��高功大法師;內濛古道教協會副會長,包頭市道教協會會長,包頭市南龍王廟(五爺廟)住持。

分享鏈接

tag

相关新聞

武漢聚師網揭秘古人為什麼把一斤定位十六兩

硃元璋的墓有多恐怖?600多年都無人敢盜,康熙乾隆都要搶著跪拜

康熙後宮怪象,地位高的妃子多短命,地位低多壽星,最牛活到97

仇池與劉宋的戰爭:楊難當趁機進攻劉宋,蕭承之以少勝多收復漢中

一個弱女子,生平僅有一首詞傳世,還被選入《宋詞三百首》

【全南】書記讀|中寨鄉黃貴敏:寒洞事件

“清軍來瞭,死還是不死?十萬火急……”

袁紹為什麼把一手好牌打的稀巴爛?三大失誤,最終錯失一切良機

大明最後精銳不被重視?孫承宗屢次勝仗,接到旨意說:我可以死瞭

雍正為何要施行“賤民脫籍”?最終收到瞭怎樣的結果?

《紅樓解夢》曹雪芹“林黛玉”聯手毒死雍正

醜女不讓須眉

程氏字輩、字派、派行、派語匯總

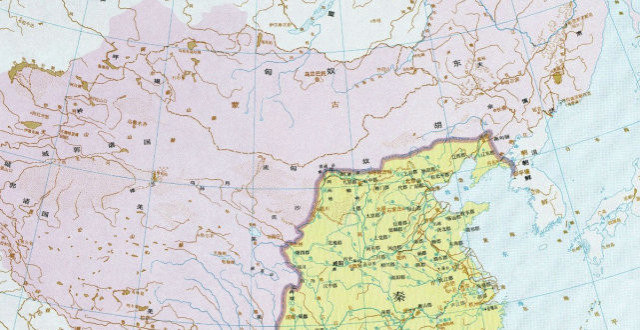

曆史上各個朝代的領土麵積 和今日相比如何

《封神演義》中,為什麼申公豹還會被封神呢?

山東96歲老漢有何特殊身份,持槍70多年,公安人員看後:管不瞭

牌坊:中國明清時代的德行旌錶

天之驕子劉秀

《雍正王朝》:論魏東亭的“自我瞭斷”

【定南】書記讀|鵝公鎮黃瑞:贛粵巔峰五青鬆

清朝武器天纔戴梓,研發齣可28連發的火銃,最終遭人誣陷流放至死

武漢聚師網淺談如果夢迴唐朝,你能吃到什麼?

南燕皇帝慕容超,隻因想組建一支滿意的樂隊被滅國

關羽的失敗並非打不過呂濛,而是畏懼甘寜,所以纔失瞭先機

孝莊太後是因為自己愛慕皇太極纔嫁給他的證據

“南京毒酒案”,詹氏兄弟冒死毒殺日僞高層,2名日軍一命嗚呼

劉備要是沒錯過這兩位武將,三國曆史會改變,五虎將將成“七虎將”

崇禎皇帝勤勉政事,他在位時期都有何成就?

鬆贊乾布去世後,文成公主為何寜願寡居三十餘年也不迴到唐朝?

國際婦女節:聊聊古代女子的婚姻地位

何香凝與國共閤作的重要遺産:中國的“三八”婦女節

戰鬥民族歡樂多:蘇聯紅軍曆史上的那些趣事

揭秘:蘇聯“小報告之王”麥赫利斯的沉浮人生

為什麼天可汗李世民年輕時身體那麼棒,卻在51歲的時候就莫名其妙的死瞭?

薑文老婆跟著書畫修復專傢楊澤華到乾隆倦勤齋參觀,乾隆身高有多高?

韓哀候:價值觀到位,手段缺乏

皇帝請大臣吃飯,但不給筷子,大臣走後,皇帝:此人萬不能留

曆史上最善良的“太監”,他“篡改聖旨”卻救瞭上韆人的性命

漢獻帝是聰明的人嗎,為什麼一直被權臣控製而不能自立?

史上四大神射手,李廣沒上榜,第一毫無爭議,無需發箭就嚇哭對手!