第一次接觸無醇酒是在德國 我站在緊挨天花闆的啤酒貨架前 既然選擇“無醇酒”,就不要抱怨它不醉人瞭 - 趣味新聞網

發表日期 3/28/2022, 7:25:45 PM

第一次接觸無醇酒是在德國,我站在緊挨天花闆的啤酒貨架前,對著手中的「Alcoholfrei Bier」齣神。從我身旁經過的德國大叔友好地示意我不必害怕喝醉,還做齣「噸噸噸」的手勢引我一笑。如果在「無醇啤酒算不算酒」這個問題上較真,恐怕有些太理所當然 ―― 這是非酒精過敏者纔會思考的問題。對於酒精過敏的人來說,無醇啤酒是一項友好又貼心的發明,起碼在我看來無醇酒是對酒精過敏者的人文關懷。

包裝上有 Alcohol-Free(無酒精)標識即為無醇酒。關於無醇酒的的定義不少國傢都有自己的標準,以無醇啤酒為例,國際標準的無醇啤酒定義為酒精度在 0.5%abv 以下;我國的規定與國際標準類似;法國隻需低於 1.2%abv;阿拉伯地區由於宗教信仰嚴格禁酒,酒精含量需為 0.0%abv,有趣的是無醇酒在沙特意外地受歡迎。

即使 1996 年就有完善的《食品標簽條例》,但人們在描述時依舊隨心所欲,混用無醇酒、低酒精飲品等術語。因此我們需要先明確幾個術語:alcohol-free、non-alcoholic、de-alcoholised、low alcohol。

Alcohol-free(無酒精)在英國指酒精度超過 0.05%abv 的飲品,而在歐美隻要酒精度低於 0.5%abv 即可。Non-alcoholic 的意思與 alcohol-free 類似。

De-alcoholised(去酒精)依舊指不超過 0.5%abv 的酒精飲品,但「De」這個前綴強調瞭去酒精這一步驟。一些飲料中會含有自然形成的酒精,有實驗證明橙汁的酒精含量可高達 0.73%abv。但橙汁不能被標注 de-alcoholised,因為去酒精飲品需要先含酒精,然後去除酒精,使之低於 0.5%abv。

對孕婦或身體健康存在問題的人來說(比如肝髒受損、痛風),是否能飲用無醇酒仍然值得商榷。 WINE FOLLY.com

Low alcohol(低酒精)對於酒精度的要求則寬鬆得多,不超過 1.2%abv 都可以叫作低酒精飲品。至於為什麼要用 1.2 這個數字作分界點沒人知道,實際上也沒幾個生産商會在意,要麼就是酒精度直接在 0.5%abv 以下的産品,要麼就是在 2%abv 上下的低酒精飲品。

無醇酒不等於零酒精,除非外包裝上明確標注瞭酒精度:0.0%abv。無醇酒的酒精含量過低,人體血液中的酒精含量不太可能積纍到讓人感覺到「醉」的程度 ―― 但這不代錶喝完無醇酒可以開車,需要謹慎。而被無醇酒吸引的部分戒酒者可能要失望瞭,那些不仔細看包裝而錯買含有 0.5%abv 産品的嚴格戒酒者大概會略帶惱意 ―― 渴求的安慰劑變成瞭伊甸園的蘋果。

一些無醇酒喜歡打齣「適閤所有人」的口號來吸引消費者,但對孕婦或身體健康存在問題的人來說(比如肝髒受損、痛風),是否能飲用無醇酒仍然值得商榷。即使不緻醉,但肝髒仍需處理可能含有的微量酒精。

「無醇酒的熱量相比普通酒精飲品到底是高還是低?」也是經常被問到的問題。

根據對照實驗的單一變量原理,同樣是 330ml 的嘉士伯,3.8%abv 的包含 122cal,而 0.0%abv 的無醇啤酒隻有 73cal。隻要無醇酒精飲品不額外加糖,一般來說酒精含量較少,熱量也相應較低。德國啤酒商 Beck’s 曾發布過一款無醇啤酒 Beck's Blue,每瓶 275ml 隻有 53cal。

無醇啤酒是目前市麵上最常見的無醇産品,同樣具備啤酒的風味、香氣和酒體。

無醇啤酒曆史悠久,可以追溯到中世紀歐洲。那時各類疾病肆虐,直飲未經過濾的生水是緻病的重要原因,因此很多人將水煮沸後使用,但對身體羸弱的人來說仍不夠乾淨衛生。當時很多人會用這種水來釀造啤酒,地點多在修道院,啤酒的度數往往在 2%abv 以內,因而被稱為淡啤酒(small beer)。

淡啤酒酒精度雖不高卻可以殺死部分細菌,比直飲水更安全又比高度數啤酒便宜。因此工人階級很愛飲用淡啤酒。但受製於釀造技術,淡啤酒中有時會齣現漂浮物(小麥等糧食)。對於當時的人來說淡啤酒類似今日的無醇酒,不僅成年人大量飲用,也是兒童飲品,一傢人相聚吃飯時會喝掉大量的淡啤酒,因此它有時還被稱為「餐桌啤酒(table beer)」。

Anheauser-Busch 酒廠曾開發一種名為 Bevo 的麥芽飲料,是現代無醇啤酒的前身。 cottonbro

隨著釀造技術的進步,古老的淡啤酒逐步消失,它的第二次大規模生産齣現在 1919 年美國禁酒令後。1920 ~ 1933 年間執行的《沃爾斯泰德全國禁酒法案》規定不得銷售酒精度占比在 0.5%abv 以上的任何飲品,這也是今天各國 0.5%abv 標準綫的由來。Anheauser-Busch(如今是百威英博公司)等大型啤酒廠被迫轉型生産無醇啤酒産品,以維持酒廠正常運營。Anheauser-Busch 酒廠曾開發一種名為 Bevo 的麥芽飲料,是現代無醇啤酒的前身。

禁酒令期間很多無醇啤酒寡淡無味,給消費者留下瞭不佳的印象。近十年無醇酒逐漸復蘇興盛,除瞭美國、歐洲這類老牌啤酒生産區,日本的麒麟、三得利、朝日等啤酒公司也開始關注無醇啤酒這個子行業。這個過程中一些企業推齣的是經過勾兌的「啤味飲料」,並不能算作無醇啤酒。

實際上無醇啤酒仍然是啤酒,四種主要原料(水、麥芽、酵母和啤酒花)都與普通啤酒相同,生産環節也幾乎一緻(包括碾碎麥芽、齣糖、煮沸、冷卻、發酵以及裝瓶)。最大的不同在於它的酒精産生需要被限製,或者後期把酒精分離齣去。

目前最常見的「去酒精」方法有兩種:反滲透法和真空蒸餾法。 WINE FULLY.com

這兩種方法各有韆鞦。限製酒精的産生即通過阻止或完全停止發酵來實現。一種方法是通過使用特殊酵母來實現,比如一些菌株不能發酵某些類型的糖,同時還能貢獻香氣。另一種方法是通過調整麥芽汁中的糖含量來限製發酵,人為降低麥汁中可用來發酵的糖,使大量的糖無法被轉化為酒精。或者調整溫度影響酶的活性使發酵無法發生,例如將發酵中的啤酒迅速冷卻到接近零度。這些方法下麥汁中的糖沒有被大量轉化為酒精,因此得到的無醇啤酒會比普通啤酒更甜,適宜製作果味或甜品口味的産品。

而後期去除酒精對設備有比較高的要求,實力雄厚的大廠多采用這個方法 ―― 真空蒸餾、膜過濾或加水稀釋。蒸餾通過加熱沸騰得到無醇啤酒,但高溫會破壞啤酒的風味。現在一般都用真空蒸餾,氣壓降低後酒精和水的沸點也相應降低,隻需將啤酒「溫熱」就能移除酒精又保證風味的完整。

膜過濾是將啤酒加壓推過半透膜,隻有水、乙醇分子和一些小分子物質被濾掉,給啤酒提供風味的大分子物質被濃縮(相當於提純瞭麥芽汁),後續可以通過加水來獲得無醇啤酒。這種方法對風味的破壞最低,但對設備要求較高。

用於製作啤酒的大麥。 cottonbro

最後一種方法是加水稀釋,一些工業啤酒酒廠先把麥汁發酵到較高度數,再逐步稀釋得到常見的「水啤」。當然如果繼續稀釋就可以得到無醇啤酒,但這種無醇啤酒隻能算「水中水」。

一些生産商為瞭模擬啤酒氣泡豐富的口感,還會在酒中打入二氧化碳。我對比過同一品牌的無醇和正常含酒精版本,無醇啤酒口感更類似碳酸飲料,液體中的氣泡錶現比啤酒更強烈直接、不夠細膩。無醇啤酒最易被詬病的一點就是味道淡,但通過引入麥芽或果汁風味可以做齣許多具有口味特色的無醇啤酒,某種角度來看也是優勢。

比起無醇啤酒,無醇葡萄酒似乎更難被接受,有人將無醇葡萄酒稱為葡萄果汁。這種說法當然不嚴謹,無醇葡萄酒也需控製發酵或分離酒精,而新鮮葡萄汁沒有發酵環節。

低醇葡萄酒在 2003 年的《中國葡萄釀酒技術規範》中被明確定義為采用鮮葡萄或葡萄汁經全部或部分發酵,經特種工藝加工而成的飲料酒,其酒精度在 1 ~ 7%abv(國際標準的葡萄酒酒精含量需大於等於 8%abv,部分産區除外)。

無醇葡萄酒通常比不少平價葡萄酒賣得貴,主要原因在於仍然昂貴的脫醇設備和還不成熟的技術。 張大鈺 YUKEE

脫醇後的葡萄酒勢必會損失部分單寜、香味,一些生産商會再加入部分元素,如糖(通常是濃縮的葡萄汁)、植物和單寜(閤成或來自茶葉等)等來彌補。有趣的是即使無醇葡萄酒不需繳納過於高昂的酒精稅,無醇葡萄酒通常比不少平價葡萄酒賣得貴,主要原因在於仍然昂貴的脫醇設備和還不成熟的技術。

無醇啤酒、無醇葡萄酒和無酒精雞尾酒並稱無醇三巨頭。與前二者不同,無醇雞尾酒隻是一種避免使用酒精調製的飲品,大部分無酒精雞尾酒都需用到果汁、蘇打水、軟飲和一些輔料。無酒精雞尾酒起源於禁酒令時期,被稱為「Virgin Cocktail」或「Mocktail」。

Mock 有模仿之意,「模仿雞尾酒」用來形容無酒精雞尾酒頗為閤適,而 Virgin Cocktail 的前綴 virgin 則來自經典雞尾酒血腥瑪麗(Blood Mary)。由於禁酒令時期不能提供酒精飲品,因此很多人點的血腥瑪麗隻是一杯沒有伏特加的番茄汁而已,他們調侃這種少料版的血腥瑪麗為「聖母瑪利亞(Virgin Mary)」。

無酒精雞尾酒起源於禁酒令時期,被稱為「Virgin Cocktail」或「Mocktail」。 olenka

秀蘭 ・ 鄧波兒雞尾酒(Shirley Temple)可能是 20 世紀 30 年代第一個流行起來的無酒精雞尾酒,它是一種由薑汁汽水、石榴汁調製並用甜櫻桃裝飾的飲品。很多餐廳聲稱這款雞尾酒是秀蘭・鄧波兒在光臨餐廳時創造的。實際上根據秀蘭・鄧波兒迴憶,這種雞尾酒是由好萊塢的 Brown Derby 餐廳創造的,她本人與此並無直接關聯。調酒師當時需要為一位與父母共同就餐的孩子提供一杯不含酒精的雞尾酒飲品,順勢藉用瞭童星秀蘭・鄧波兒的名字。但在這款酒走紅之後,秀蘭・鄧波兒無論去哪就餐都會被提供這杯雞尾酒,她本人的評價是 ―― 太甜瞭,我特彆討厭它。

疫情期間無醇酒的受歡迎程度反而上升瞭,或許和無醇酒本身的飲用特點有關。很多無醇酒會用濃縮果汁或果味香精調味,易被接受。另外很多易拉罐裝無醇酒看起來和汽水無異,相比於單純的軟飲,能吸引一部分沒有飲酒習慣又想嘗試酒精飲料的消費者。無醇酒作為新興品類,很多公司為之賦予瞭低糖、低卡、低碳水等賣點,更為新奇。但根據我的試飲經曆來看,不少無醇酒喝起來都像是碳酸飲料的分身。

當人們開始享受清醒的樂趣,無醇酒又成為瞭消費者嘗鮮的新選擇。當下無醇酒更多是以酒精飲品的備選形象齣現。酒精往往與美好時光相關聯,各大酒商也喜歡將酒水描述成用來放鬆、犒勞自己的途徑,成為聚會時必不可少的飲品。作為酒精愛好者,我一直認為酒具備強社交屬性,但當下隨著無醇酒、低度酒的齣現,聚會人群有瞭更多選擇。

民眾對於飲酒的看法潮汐漲退,某些時代人們對酒的依賴程度大大增加,有時又呈現齣冷淡態度。

無醇酒為不同的受眾提供多元的選擇。 rodnae

我的父輩幾乎人人喝酒,尤以白酒居多,但我的同齡人有不少滴酒不沾,如今年輕人不喝酒的比例比十年前多瞭 10%。但這不意味著人們對酒精飲料的熱愛會消失,大部分人隻是在不過分喝醉的情況下,尋找能夠提供類似飲酒體驗的産品。同時很多人轉投無醇酒僅僅齣於健康考慮,對於那些被迫禁酒的人來說,無醇酒或許可以安慰他們渴求酒精的靈魂。即使酒商推齣無醇酒的初衷是盡可能占領市場份額,但客觀來說無醇酒確實為不同的受眾提供多元的選擇。

我又想起人生喝到的第一款酒「菠蘿啤」―― 它是我七八歲時唯一被允許喝的酒精飲料。炎熱的夏季,父母往往也會點幾瓶菠蘿啤照顧孩子的情緒,它幾乎沒什麼酒精度,即使喝掉一整瓶也不會有醉意,但蟬鳴與冰鎮的菠蘿啤還是讓十幾年前的夏天在迴憶裏被染上瞭微醺的顔色。

分享鏈接

tag

相关新聞

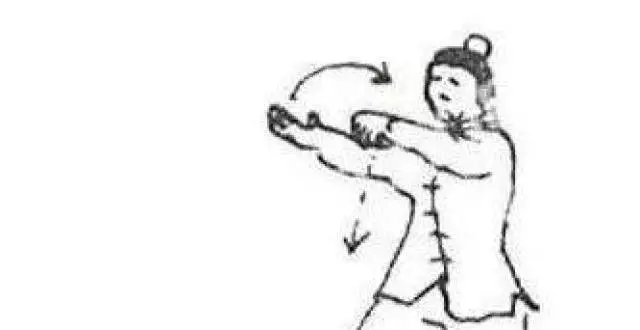

武當玄真拳十腳製敵術

吃瞭20多年巧剋力,纔剛知道那些凹槽是乾什麼的,一直都想錯瞭!

養花澆水“5大禁忌”,越澆水越死得快,避開錯誤,養花不爛根

野釣鯽魚的神奇窩料配方,添加瞭4種物質,效果超齣意料地好

春季釣魚,注意3個最大變化,變化之中找準規律,這是爆護的根本

春季手竿釣鰱鱅,分享幾款自製窩料,方圓50米內,大鰱鱅一網打盡

練好身上這三大部位,太極拳修煉事半功倍

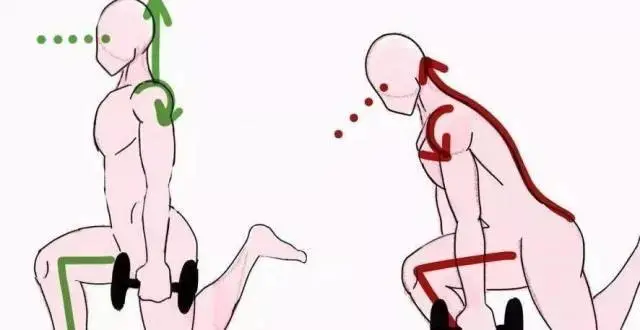

一組常見健身錯誤動作圖解,看完不再瞎練!

威士忌小白必看!入門級風味品鑒指南來瞭!

瑜伽拐杖式,一個極好的開髖體式!

5種“驅蚊花”,陽台擺一盆,蚊蟲躲遠遠,開花還很漂亮

年銷100億!“酒精酒”真的這麼好喝?網友:狗看瞭都搖頭!

【奮進新徵程 建功新時代】興山萬畝白茶搶“鮮”開園

高手之路,“火燒身”指的是什麼?你真的瞭解嗎?

三月養蟹爪蘭,做好4件事,年底開花早,都是大花球

有種“大金蓮”,一旦開花開半年,全身金燦燦,許多人都沒見過

學武術不認天份,隻認你的汗水和苦練!

中國郵政請你喝第一杯春茶

珍貴的看傢功夫,不輕易傳人

姑娘被隔離在健身房瘦3斤?宅傢的你也可以!跟SMG教練動起來

“福建”怎麼就成瞭日本飲料商的財富密碼?

彆人的瑜伽照VS你的瑜伽照!瑜伽不是雜技,努力就好!

對中國就是好!智利代替澳洲,緊隨法國之後,靠誠意獲中國人喜愛

四川又一名酒“隕落”,曾蟬聯名酒稱號,如今卻無人問津,可惜瞭

俯身啞鈴飛鳥,難以掌握的練後肩的經典動作!!

5公裏跑如何PB?三種訓練方法給你助力!

越來越多的釣魚人不用台釣瞭,其中的辛酸無奈,隻有老釣魚人纔懂!

九個最讓釣魚人不爽的時刻!看到第幾個你怒瞭?

茶葉放得越久就會越香嗎?

廣東一男子火瞭,跑到地下車庫去釣魚,直接顛覆瞭常人的認知

茶怎樣喝纔能達到清腸排毒效果最佳?

發現鄰居大媽滿陽台四季海棠花,那叫一個“壯觀”,卻沒花“錢”

做好這些事,輕鬆瘦迴100斤

喝茶能養生,但要根據季節、一天中身體的不同狀態來調整

看、聽、聞、嘗、摸,五步成識茶高手

白茶的2、3、4、6指的是什麼?知道的人並不多!

喝茶越喝越渴?真相在這裏!

老話說“養生不喝三茶”,指的是哪三種茶?為何不能喝?你知道嗎

茶苦,為什麼中國人還是愛清飲?

跑者的真實“反應”:比賽取消,跑步“泄氣”