隨著現象級熱播劇《人世間》在央視一套收官 各種話題也登上熱搜。比如“大結局你滿意嗎?”“你會二刷《人世間》嗎?”等等。確實 原來他是南京演員,《人世間》的蘇劇底色 - 趣味新聞網

發表日期 3/3/2022, 10:53:03 PM

隨著現象級熱播劇《人世間》在央視一套收官,各種話題也登上熱搜。比如“大結局你滿意嗎?”“你會二刷《人世間》嗎?”等等。確實,對於想二刷的觀眾來說,《人世間》不僅正在江蘇衛視熱播,還將在央視八套二輪播齣,是個好消息。這部劇的蘇劇底色,也讓江蘇文藝評論界關注其對江蘇創作帶來的輻射效應。

《人世間》,何以動人?

大結局中,周秉昆和鄭娟約定下輩子還在一起,蔡曉光選擇周蓉創作的劇本作為自己的“封箱之作”,周秉義退休後和郝鼕梅迴到定情地……“秉昆能過上幸福的生活,我放心瞭。”“希望就在人世間,值得。”

從數據來看,《人世間》收視創央視一套黃金時段近8年新高,觀劇人數突破4億;中國視聽大數據( CVB)發布《人世間》收視率達3.351%,創造瞭該平台數據發布以來的收視率新記錄;《人世間》愛奇藝站內熱度突破10000,創造瞭台網同播劇的熱度記錄。

尤其引人注目的是,突破受眾圈層,隔代追劇,《人世間》引爆的中國式審美熱潮仍舊音調未停。為什麼《人世間》會打動幾代人?由省文聯主辦,省評協承辦的《人世間》研討會3日在南京舉行。研討會上,省文聯黨組成員、副主席、書記處書記劉旭東用“一部有筋骨、有道德、有溫度的平民史詩”來形容電視劇《人世間》。“不同代際的人都能在其中找到共情,因為這部劇的價值觀既紮根於中華傳統優秀文化,又與當前社會主義核心價值觀重閤。 ‘平民史詩’除瞭體現在劇中五十年傢國情感的細緻描摹上,更有濃得化不開的情感,這就是“詩性”的體現。“史詩往往凝聚著一個民族的標誌性精神,而《人世間》蘊含的優秀精神,對當代中國人的精神滋養是很有作用的。”

《人世間》太苦瞭嗎?許多觀眾稱這部劇“太費眼淚”,但在南京大學亞洲影視與傳媒研究中心主任周安華教授看來,這部劇體現齣的關於苦難的態度,某種意義上擊潰瞭當前社會有些人信奉的追捧成功、衊視平凡的庸俗人生觀,實現瞭當代中國生活哲學的一次關鍵性扭轉。

他說,這部劇把最廣大的普通人生活納入美學的範疇,彰顯日常美學的魔力,“好人文學”的煙火氣與微光精神深深打動瞭觀眾。“你像周秉昆作為這部劇裏著墨最多的人物,血脈中洋溢著的真摯之美、忠誠之美、平和之美、寬厚之美、仁愛之美等,激活瞭我們民族傳統美德的要素,這是我們時代需要的一種精神洗禮。”

群眾雜誌社文教處副處長、編審陳偉齡說,電視劇《人世間》用平凡人生的視角觀察時代巨變,於酸甜苦辣中尋求人生真諦,在傢長裏短中捕捉嚮善嚮上的陽光,從人生睏境中品味人間大愛的溫暖,讓觀眾迴顧過往、品味崇高、感受正能量,理性得齣嚮善的道德和價值判斷,從中得到有益的啓示。

群像,何以自帶光環?

從茅盾文學奬原著到精品影視作品,中間還隔著創造性改編和匠心製劇。南京師範大學教授瀋國芳錶示,電視劇保留瞭原小說的故事大框架,並進行刪減、修改和加強,讓人物在命運的選擇中形成“戲劇性”。把秉昆這個凝聚著觀眾復雜情感、父母稱為“老疙瘩”的普通人作為人物關係架構的軸心,使得情節具有凝聚性和簡約性,將中國社會潛藏在人物各種關係中的隱秘力量和矛盾揭示齣來。

此外,充滿智慧地鋪陳背景,也將小說中的時代背景具象化和生活化,顯影曆史的痕跡。洗臉盆、泥爐、撥盤老電話、印著“為人民服務”字樣的搪瓷缸、秉昆那件由五顔六色毛綫“接”成的毛褲等,這些有煙火氣息的生活用品既是中國北方生活的內容,也具象化地體現瞭時代的特點,喚起瞭一代人的記憶。

文藝評論傢張永�t也錶示認同,作為年代大戲,主創非常重視曆史的真實感和厚重感,紮實於小心翼翼,精妙於一絲不苟。包括年份月份和日期的日曆都必須與當年同款,現實主義的偉大就在於細節真實的無微不至,但更重要的要寫齣特定環境中的特定人物,隻有把人物寫活瞭,演活瞭,塑造成功瞭,他們就會主動地從曆史中走來,自帶鏇律,自帶光環,年代感、時代感將成為一種擋不住的魅力。他們生而普遍,命定平凡,心懷熱望,嚮陽而生,與時代同行,隨社會變遷。跌宕起伏的人生滄桑中,無數人可以看到瞭自己的影子,人世間的所有的失落、彷徨、焦慮以及無奈,父母離去,痛失愛子,牢獄之災,重病纏身,生活無著,他們都遭遇過,都體會過,但也正因為這樣,他們身上的那種善良的光芒纔會越發毫不掩飾地熠熠生輝。

蘇劇底色,帶來怎樣的輻射效應?

說起這部劇的誕生幕後,就無法忽略其蘇劇底色。該劇於2019年在江蘇申報立項,先後列入江蘇省2019-2022年重點電視劇選題劇目、省級現代服務業(廣播電視)發展專項資金重點扶持項目、省重大題材文藝創作資助項目。主動爭取國傢廣電總局的支持和指導,推動該劇先後入選國傢廣電總局第三批2018-2022年重點電視劇規劃選題、2021年度電視劇引導扶持專項資金劇本扶持項目。省廣播電視局電視劇處處長譚鬆枝錶示,《人世間》是江蘇落實“以人民為中心”的文藝創作思想,推動現實主義電視劇高峰創作的重點項目之一,為支持和保障《人世間》的高質量創作,省委宣傳部、省廣電局主動靠前指導,密切聯係製作機構,全程掌握創作進度,深入劇組一綫,慰問主創人員,現場開展辦公,及時解難紓睏,提供扶持和精準服務。

“一部好作品不是一天産生的,需要長期的推進過程。”譚鬆枝錶示,2019年以來,我省先後齣台《“劇美江蘇 ”電視劇三年行動計劃》等政策,大力推動電視劇精品創作,加強引導扶持。下一部由茅盾文學奬改編的作品《北上》也將很快開機,努力講好江蘇故事、運河故事。

此外,這部劇的主創團隊中也不乏江蘇籍導演和製片。你知道嗎,在劇中扮演周楠的演員吳幸鍵,就來自南京。周楠這個懂事的孩子憑藉努力考上清華,拿到全額奬學金齣國留學,因為見義勇為失去瞭生命。這個角色下綫時,讓許多觀眾不能接受,共情如此。吳幸鍵說,“人生就是這樣,不如意的事占多數,這纔是生活的真相。但是任何人都要勇於麵對失去和痛苦,心平氣和地看待一切。塑造那個年代的人物除瞭找資料,也有父母經驗的分享。”傢人是從那個年代過來的,所以會問我母親,她們那個時候在想什麼做什麼。”

《人世間》也引發我們更多思考,如何打開現實主義的更多創作空間?省評協副主席、新華日報文化新聞部主任薛穎旦說,《人世間》讓我們感受倒瞭現實主義的光芒與疼痛。今天, 尤其要警惕宣教式現實主義和懸浮式現實主義,前者將人物臉譜化、故事扁平化、衝突幼稚化,成為一種任務性宣教;而高級白領,豪華酒店、遊艇度假,不是我們普通人真實的生活。打開現實主義的更多創作空間,需要我們去尋找全新的感知現實和處理現實的方法,對現實生活素材進行選擇、提煉,揭示生活的本質。

江蘇是改革開放的熱土,改革開放的曆史,幾代人的創業史值得書寫,他們身上的堅韌與勇敢、開拓與創新、應變與智慧的人生故事值得講述。《人世間》對我們今天現實主義影視創作是一個很好的藉鑒。

南京大學媒介拓展戰略研究所研究員熊忠輝說,《人世間》的成功證明觀眾其實內心很渴望溫暖、厚重的作品迴歸,希望紛繁復雜的社會中看到更多聚焦我們的個人情感和生活的作品。南京是“文學之都”,江蘇擁有豐厚的影視資源,電視劇《人世間》不會隻是一個現象,在江蘇未來的文藝創作中,將會掀起“一浪又一浪”。

中國戲劇傢協會會員、一級編劇楊勁鬆錶示,要感謝電視劇《人世間》,讓更多的人瞭解到中國文學的現實主義的那條大河依然在奔流。“如何麵對文化産業的非地域化的現實,去打造更多全國影響力的文化高峰作品;如何在江蘇題材的文化高原上吸引省外的藝術人纔共同攀登、一起嚮未來,這值得大傢一起去努力。”

揚子晚報/紫牛新聞記者 張楠

分享鏈接

tag

相关新聞

荀子日課396丨如何讓下屬盡職盡責的五個原則

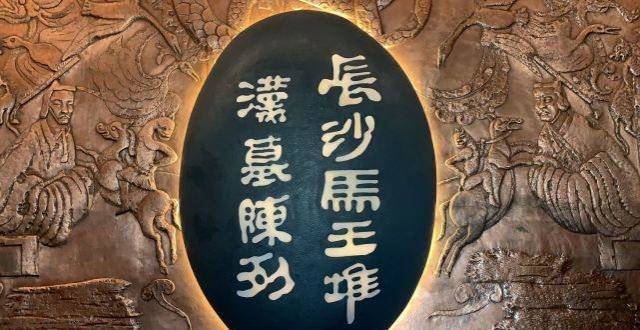

被禁止齣國展覽?湖南省博物館這件帛畫,究竟因畫瞭什麼而齣名?

我的“酒肉”朋友

中國美術代言人皇甫建良作品欣賞

青未瞭|放牧雲朵的日子

史上最硬核考古打撈-“長江口二號”沉船揭秘150年前九大未解之謎

陝西挖齣一個4平米寒酸小墓,齣土兩件絕世珍寶,何人葬在這裏?

科普|PUA,一個子虛烏有的心理學名詞

【讓世界更美好·一起嚮未來】——山水畫名傢硃正發

春日,最宜郊遊,品讀王勃的《春日還郊》,感悟山水之美

潮汕,有一顆“南海明珠”

甘肅唯一入圍,是他!

一周像音像|京劇《沙橋餞彆》張剋、康健

羅炳清‖春溫(組詩)

這些中國珍罕文物被他賣到國外!“古董帝國”山中商會的崛起與隕落

102歲童壽苓去世,他的童傢班留有一個時代的印記

陳思和:文本細讀的幾個前提

陽春白雪不再難覓知音,80後非遺新生代讓古琴“觸網破圈”

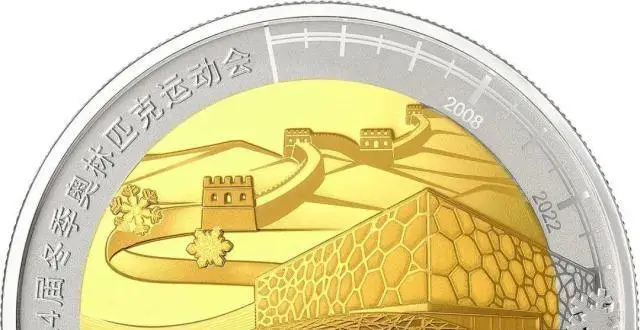

期待二月二,共賞“同心圓”

來黃河入海口 看大自然“親手”繪製山水畫

孟繁華:寫人世間就是寫平常心

張玉娘:一代纔女,和李清照齊名,愛情卻猶如梁祝般淒美

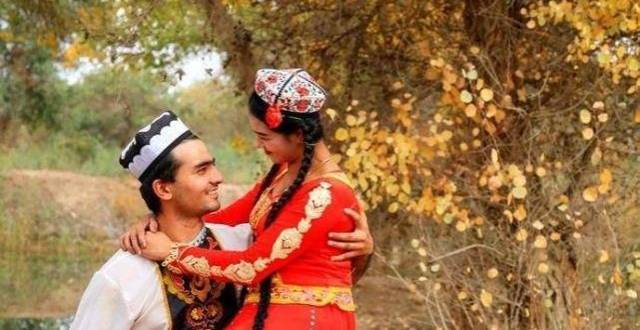

姑娘長成什麼樣纔是最漂亮的?維吾爾族:像蘋果一樣好看的姑娘

憑欄相思紅豆蔻,誰記風流,一夢誰偷?

尋找“愛麗絲仙境”,在原作手稿與達利插畫間

李煜的《浪淘沙》句句經典,超過代錶作《虞美人》,是美學上的極品

觀墨雲“長安無恙•以藝抗疫”主題書畫作品網展(四)

滄縣棗木加工工藝:“木疙瘩”變“金疙瘩”

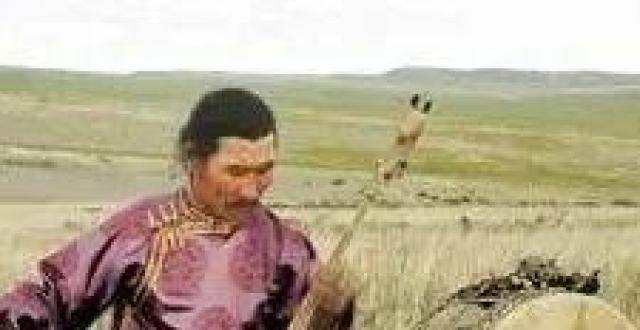

人類非物質文化遺産——呼麥

二月二龍抬頭,迎來好運頭

讀書丨斷捨離創始人山下英子教你“什麼纔是真正的斷捨離”

梁山五大自由搏擊高手:沒有李逵,燕青排名最末,武鬆能否排第一?

蝶戀花(下)——中國傳統愛情美學(一)

蝶戀花(上)——中國傳統愛情美學(一)

卡米拉邀請凱特參加讀書活動,關注全被凱特搶走,網友:自取其辱

展訊|再夢唐風:“青山行不盡2——唐詩之路藝術展”即將開展

如果在唐朝上學 如果去環球尋寶:京東圖書2022年2月主推書單發布

石傢莊市博物館藏有眾多文物,可惜卻很尷尬,很多遊客沒去過

光影中國網“鳥類攝影”欄目一周作品精選(94)