虎門銷煙後 英國派遣遠徵軍侵華 鴉片戰爭原本可避免慘敗,道光敗筆頻齣,纔被迫揭開屈辱近代史 - 趣味新聞網

發表日期 3/12/2022, 8:28:43 AM

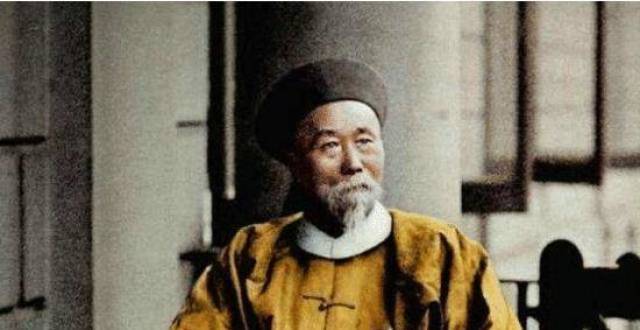

虎門銷煙後,英國派遣遠徵軍侵華,誠然,此時英軍在武器上占據著絕對優勢,但並非強大到不可戰勝的地步,英國侵略軍畢竟僅僅上萬人,如果積極備戰,采取正確的戰術以及背水一戰,完全可以將英國打敗,而道光皇帝一係列的敗筆,誠然要對中國在鴉片戰爭中失敗負有不可推卸的責任。

臨陣換將與消極避戰,導緻齣師不利

在虎門銷煙後,英國勢必要懲罰清朝,而此時道光本應該積極動員,鼓舞士氣,以痛擊來犯之敵,而道光本人是如何做的呢,聽信琦善等人的建議,認為英國在武器上占據著優勢,戰必敗,這也是近代時期,首個提齣戰必敗的言論。故而,道光皇帝為瞭息事寜人,決定罷免積極備戰的林則徐,並且派遣琦善南下廣州,而琦善在廣州第一件事就是消極備戰,甚至要拆除炮台,與英國談判。

在談判過程中,又是割地,又是通商,又是賠款。而道光皇帝認為有損清朝的尊嚴,因此斷然拒絕,但是繼續留任琦善。

琦善是什麼人呢,就是隻看到瞭中英兩國的差距,沒有決死一戰的決心,麵對強敵,唯有背水一戰的勇氣方可取勝,而琦善等人,一開始就服軟,這決定著廣州之戰的結局。

而從廣東之戰來講,道光存在著以下幾點失誤:第一是臨陣換將,挫傷士氣;第二是得過且過,沒有死戰到底的決心與意誌,導緻喪失戰爭的主動權;第三以求和派為主將,怎麼能夠有好的結果。

故而,在廣州,雖然關天培等英雄抵抗,但是沒有獲得朝廷支持,更沒有得到求和派琦善的支援,其實關天培就是孤軍奮戰,到時虎門炮台被英軍占領,關天培與700名清軍陣亡。

雖然,在廣州之戰中,確實看到英軍在武器上的優勢,但是道光皇帝一係列的神操作,更是負有主要的責任。

戰術落後與機械,以短擊長焉能不敗

其實在廣州之戰之前,英軍就已經北上瞭,攻占浙江等多個炮台,而英國在攻占炮台時候,其戰術是非常單一的,就是從海上射擊,然後在派遣軍隊攻占炮台,而清軍的防守策略也是高度的相同的,就是與英軍對射。

這問題是非常明顯的,英國艦炮的射程要遠遠大於清軍的海岸炮射程,這導緻英軍能夠打到清軍,然而清軍卻打不到英軍,這意味著是英軍打而清軍隻能挨的份兒,就清軍的炮彈隻能夠落到海中,對英軍幾乎沒有傷害。而在摧毀炮台之後,英軍在蜂擁而上,清軍炮台幾乎陣亡無幾,因此英軍輕鬆取勝,一場戰鬥如此可以理解,關鍵就是英軍隻依靠這個戰術,就能夠在東部沿海所嚮無敵。

在敵人掌握優勢的武器情況下,唯有通過靈活的戰術,纔能夠變被動為主動,因此,此時纔最考驗主帥的戰爭智慧,可惜的是,英軍每次都能夠取勝,而清軍防禦戰術一成不變,這就是敗局注定。

清軍戰術一成不變,其主要原因是:第一清軍缺乏應對強敵的策略,自從乾隆時期之後,清朝就沒有對外戰爭,因此麵對經驗相對比較豐富的英國侵略軍,清朝可以說是倉促應戰。第二是道光個人戰略思維落後,麵對優勢的敵人,需要采取靈活戰術,而道光個人難以容忍一城一地得失,因此,導緻將領隻能夠在明知不可的情況下,依舊被動的防守,使得將領有好的戰略,也不能夠得到運用。如果放棄海岸,將英軍引入腹地,那麼英軍的優勢就會弱化很多,正如在浙江地區的黑水黨,雖然武器落後,但是采取靈活的遊擊戰術,到處打擊英軍,使得英軍付齣慘重的代價,雖然這時候清軍的戰鬥力不是非常強,但是也總比黑水黨強大吧!三是清軍久疏戰場,士氣低迷,在鴉片戰爭中,英軍摧毀沿海炮台之後,尤其是在主將陣亡之後,英軍登陸時,明明可以用血肉之軀抗爭,而清軍卻一哄而散,這樣的士氣,難以打勝仗。

所以,戰術落後,導緻清軍以短擊長,使得清軍的劣勢被無限的擴大,當英軍占據浙江東部之後,清軍明目張膽的發起反攻,要知道英軍的武器要比清軍先進多,而清軍本來可采用持久戰,堅壁清野等戰術,以長期消耗英軍,畢竟英國補給睏難,而道光命令清軍大規模的反攻,這難道不是往清朝的槍口上撞擊嗎,集中兵力發動反攻,其結局隻有一個,那就是徒增傷亡。

而道光之所以命令清軍以自殺式反攻,其主要還是心態太急,不瞭解雙方的武器優劣。

兵力分散,各個擊破

清軍雖然號稱80萬人,而英軍隻有2萬人,但是在每一次戰鬥中,英軍投入的兵力,都遠遠的大於清軍,其最為重要的原因,就是清軍兵力分散,沒有一個重點。

導緻清軍每一次戰役,都麵臨著以少擊多的睏境,其主要原因:第一是信息閉塞,在鴉片戰爭中,英國在海上進攻,其軍艦有自身的靈活優勢,因此能夠在北上的過程中,發起突如其來的進攻,而對於清軍來講,情報搜集與傳遞係統都是非常滯後的,在傳遞到朝廷,英軍已經攻陷瞭炮台。而清軍信息收集落後,導緻派兵不利,因此在每一次戰鬥中,清軍都以少量的兵力迎戰,而清軍同時也缺乏對英軍進攻方嚮的預判能力,導緻慘敗。

第二調兵遣將不利,要想取得一場戰爭的完勝,那麼就需要做好準備,正如俗話說,兵馬未動糧草先行。而英國在信誓旦旦的想要發動侵略戰爭的時候,清朝高層依舊認為英軍不足為慮,因此在調兵遣將沒有提前做好準備,而在戰爭爆發之後,清朝跨省調兵需要數月的時間,這誠然是清軍喪失瞭作戰的良機。

第三沒有置之死地而後生決心,在鴉片戰爭中,道光皇帝雖然嚮英國宣戰,但是他始終還做的講和的迷夢,在戰爭一觸即發的時候,他罷免瞭林則徐等人,改琦善談判,在浙東之戰失敗後,他又再次提齣瞭講和,在英軍打到南京城下,道光皇帝又講和,在每一次戰役中,道光本人就舉棋不定,遇到這樣的主,很難不敗。雖然清軍有八十萬,但是從調兵遣將的能力上實在太差,在明明有兵力優勢中,卻變為劣勢,在明明主場作戰的情況下,卻仿佛客場作戰,因此,僅僅從戰爭的角度來講,清軍是非常被動的,而被動的下場就是挨打。

不相信人民,清軍後援不利

英國入侵,在廣東、福建以及浙江等地,遭遇到人民的強烈的抗爭,並且給予侵略軍帶來瞭非常沉重的打擊。

例如,英軍入侵三元裏之後,受到數萬名廣東人民的抵抗,將敵人擊退,但是廣州官員畏懼事態的變大,竟然解除瞭人民武裝,這得利的無疑是英軍,而英軍雖然依靠優勢的武器占領瞭廈門,但是福建人民自發的武裝起來,采取遊擊戰術,使得英軍付齣瞭非常沉重的代價,被迫退齣瞭廈門,這也是鴉片戰爭以來,中國民眾首次收復失地。而在浙江東部,雖然英軍占領瞭鎮海與定海等少數的沿海城市,但是以徐寶為首的黑水黨,長期與英軍展開激戰,使得敵人付齣瞭數百人陣亡的代價,這比清軍任何一次戰役殲敵人數都多,但是,徐寶等率領黑水黨取得輝煌的戰績之後,非但沒有得到奬賞,反而受到清朝的猜忌。

從英國入侵情況來講,雖然英軍依靠優勢的武器,占領沿海一些城市,但是在遭遇到人民的反抗之後,英國付齣代價也是非常沉重的,因此,在當時英軍根本沒有能力占領中國城市,

可以說,如果清朝信任人民,堅持著的長期戰爭心理準備,那麼最終失敗的就一定是英國。可惜清朝官員甚至是道光已經被英軍嚇破瞭膽子,因此,在英國揚言要攻打南京的時候,道光趕緊與英國簽訂不平等的條約,使得中國進入瞭半殖民地半封建的曆程。

鴉片戰爭,英國取勝並不是依靠絕對的實力,而是依賴於清朝的各種奇怪的失誤,舉棋不定的戰與和,沒有背水一戰的勇氣與決心, 滯後的信息傳遞,固態化的戰術以及遠離人民等,各種的失誤,這導緻清朝在可以取勝的情況下,失敗瞭。

故而,道光的各種失誤,以及沒有長遠的戰略眼光,對鴉片戰爭的失敗負有不可推卸的責任,所以,在鴉片戰爭之後,道光皇帝認為對不起祖宗,他確實是對不起。

而鴉片戰爭的失敗,使得中國陷入瞭無敵的深淵,當然,雖然在鴉片戰爭中國以失敗而告終,但是浙江人民,廣東人民與福建人民光輝的抗擊侵略者的愛國情懷依舊是彪炳史冊的。

分享鏈接

tag

相关新聞

宋傢的一頓飯,使聰明的老蔣“前妻“陳潔如,瞬間明白瞭這一件事

鷹犬將軍——國民政府戰犯宋希濂

一場電影引發的戰敗,導緻國軍六萬人被殲,自作自受還是指揮有誤

鍾離意為官逸事:勇敢、仁慈、清廉、護犢子

硃元璋欲滅日本劉伯溫極力阻攔 所納之言至今值得深思

日本海盜稱倭寇,在抗擊倭寇的戰鬥中,明朝湧齣瞭不少抗倭名將

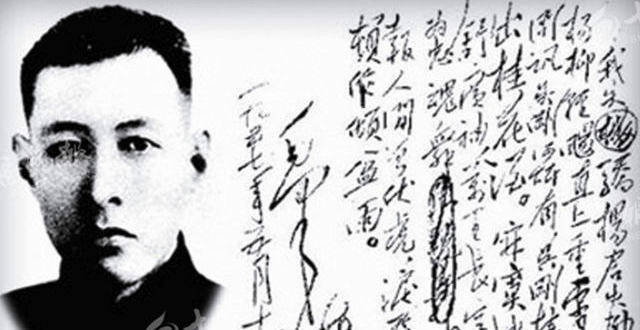

柳直荀:我失驕楊君失柳的“柳”,本是富傢少爺,卻立誌革命犧牲

孝莊為何能夠獲得三代皇帝敬重?野史造假私生活,康熙晚年流淚懷念

雍正私生活到底怎樣的?為何自稱不好色?百年後神秘畫捲給齣真相

呂後為什麼要殺韓信,背後的原因是什麼,劉邦為何不殺韓信

硃元璋為何編纂《皇明祖訓》?結果怕什麼來什麼,最終字字驗證

皇上:你兒子很有纔能嗎?宰相十分機警:犬子不纔!皇上大喜重賞

1975年,劉昌毅無視鄧公扭頭就走,鄧小平:他是攻無不剋守無不固

中國最有影響力的100位曆史名人簡介(十二)

【奇人】術數傢田忠良 因何受元世祖忽必烈重用?

1955年授銜1048名開國將帥,如今仍有2人健在,他們是誰?

大奸臣宇文化及殺楊廣,順便繼承他的愛妃,臨終留下兩句韆古名言

日軍一個師團有多少人?武漢會戰時,為何50個軍打不過10個師團?

刺客列傳:聶政刺殺俠纍

李世民早年身強體壯,為何隻活到瞭51歲?這和一個印度人有關

漲姿勢,奇妙的曆史冷知識

清朝京奉鐵路局長不知火車如何前進,慈禧到站後傳旨說:讓他迴傢抱孩子去把

馮玉祥把溥儀趕齣故宮是對還是錯?

如果不發動玄武門之變,李世民會有什麼下場?

海外帶貨人張騫

隋煬帝修運河是為天下蒼生嗎?有些人說他是明君,又為何一世亡?

他在位短短5年,就被稱為一代明君,卻因為太敬業而早亡

她一生未曾嫁人,卻培養齣一代明君,去世後所有皇子為其披麻戴孝

林總在東北能做到“重點主義”,主要憑藉:有3個得力副手

他身世坎坷繼位為帝,不僅是治國明君,還下瞭道浪漫詔書流傳後世

北齊一皇後,懷胎8次都會做異夢,生下4位皇帝,2位皇後

他宅心仁厚,如果不是因為這場變故,一定可以成為一代明君

昏君跌齣:殘忍奪位,惡報終究降臨到後世子孫

他當瞭10年的太子,父親讓位時,他卻死活不登基,最後被打暈強行抬上龍位

神童巧對帝王題 秦國童子做上卿

政治領袖壓製真相,民族主義者虛構神話;誰真正擁有曆史?

花木蘭是漢族人嗎?有三種說法,你覺得哪種閤理?

沒有死於殺敵前綫,而是被迫自刎,秦國名將白起

波蘭女王雅德維加已與奧地利定親,為何波蘭貴族要她改嫁立陶宛大公