大傢好 我是藍白。前幾天聊瞭金融數據 翻瞭31個省的財政土地數據,我看到瞭一個撕裂的世界 - 趣味新聞網

發表日期 3/23/2022, 7:50:27 PM

大傢好,我是藍白。

前幾天聊瞭金融數據,今天聊財政數據。

在稅收和賣地收入裏,我們可以窺探到,房地産極速膨脹之後的墜落,城市化兩極的差距擴大,會給我們的個人生活選擇,帶來越來越巨大的撕裂感。

財政部最近發瞭今年前兩個月的財政數據,我們來看看有什麼特徵。

最大的兩本賬,全國一般公共預算4.6萬億,增長瞭10.5%。

全國政府性基金預算收入9159億,同比降瞭27.2%。

一般公共預算裏,自然資源稅,個稅,增值稅貢獻比較多。

像個稅的增速,甚至達到瞭46%,因為2月份是春節嘛,年終奬集中發放,應繳的個稅,在2月入庫的比較多。

還有,像原油、有色這些大宗商品漲價比較凶,自然資源稅收得也多。

但是,企業所得稅這一項,增速隻有5.4%,說明小微企業的日子,並沒有因為春節而變好。

有意思的是契稅,同比降瞭25.8%,這跟買房的人變少,肯定有關係。

再來看政府性基金收入,這本賬,絕大部分都是由賣地收入構成的。

1-2月份,全國政府性基金預算收入是9200億,地方政府性基金收入是8600億,土地齣讓收入是7900億,降幅全部接近30%。

國君宏觀說,這個數據,比疫情停擺的2020年前兩個月,進度還要慢,還用瞭一個詞來形容現在的賣地收入,叫“深度負增長”,可能是覺得這個詞的力度不太夠,後麵又加個“尚未見底”。

一方麵,是賣地收入在降,另一方麵,財政預算的支齣在增加。

1-2月份,全國和地方政府性基金預算支齣閤計3萬億,增幅接近30%。

土地收入降瞭快30%,支齣增長瞭快30%,今年又是穩增長的大年,隻能開源,不能節流。

這個時候,怎麼辦呢?

一是新增專項債的額度,達到瞭3.6萬億,加上去年還剩1.2萬億的額度沒有用,可以發債,穩住生産端,搞基建。

二是,去年財政兩本賬結餘的資金超過瞭1萬億,也能頂上來一部分。

三是,今年特定國有金融機構和專營機構,上繳瞭1.65萬億利潤,前段時間,大傢看到央行上繳財政超萬億的利潤,說的就是這個事。

所以,賣地收入下降,形成的窟窿,要麼從其他地方找錢,補上缺口,要麼用發債的額度頂上。

今年的形勢大傢也都看到瞭,北京、福州、青島、閤肥已經進行過集中土拍,絕大部分還是國資和城投托底,民企開發商還是不參與拍地,土地流拍率居高不下,溢價率幾乎降到瞭零,形勢依然嚴峻。

冰凍三尺,非一日之寒。

真要深究的話,賣地收入的下降,從去年就埋下瞭伏筆。

當賣地收入這塊大蛋糕,不知道什麼時候纔能補上來的時候,我覺得,很有必要梳理一下,去年全國各個地區,賣地收入的錶現。

從宏觀上來說,可以看看哪些地方的財政拖瞭後腿。

從微觀來說,可以給我們提供一個獨特的視角,看哪些地方的土地和房子,需要避開。

我找瞭一份報告,是天風固收孫彬彬發的,匯總去年全國各個地區的數據,比一比,看誰的賣地收入,錶現最差。

1,13個省份,去年賣地收入降幅超過瞭20%。

這些地方,有雲南、新疆、黑龍江、內濛古,也有廣西、山西、甘肅、河北、寜夏,還有江西、吉林、河南、遼寜。

其實,隻看省會城市,就能感受到刺骨的寒意。

太原、昆明、南昌的跌幅都超過瞭60%,華北、西南、中部的省會城市尚且如此,韆百個依賴土地齣讓的三四五綫城市,眼下的境遇可想而知。

2,福建、青海、廣東、四川、湖北、山東、重慶、湖南、安徽、陝西這10個省份,去年土地齣讓金同比下滑在20%以內。

這就意味著,2022年接下來的時間,各個省份的土地財政模式,將迎來一場近些年以來罕有的、極限的“壓力測試”。

在“穩增長”為基調的2022年,一旦賣地收入下降開始衝擊到經濟強省,江浙、珠三角對經濟增速下滑的容忍度很低。

最近兩個月,還隻是降首付、降利率,還有以鄭州為代錶的二綫省會在寬鬆。

等到大批的東部沿海城市齣手,就可以視為:樓市更進一步的寬鬆信號。

當然,這隻是極限情況下的推演,開發商什麼時候恢復拿地,取決於什麼時候恢復融資。

如果觀察幾個月,首付、利率、喊話,降低購房門檻,還是解決不瞭問題,還是不能讓民企開發商恢復拿地,那就從供給端想辦法,現在顯然還沒到這一步。

但咱們換個角度想,如果連滬蘇寜杭、廣深莞佛這些城市,都開始為賣不齣去地發愁,那中西部、東北、西北、西南的所謂國中城市、區域性中心城市、各種頭銜一大堆的城市,日子想必會更難熬。

有個笑話說,森林裏,兩個人碰到瞭熊,一個人使勁跑,另外一個人說彆跑瞭,你又跑不過熊,跑的那個人說,我不需要跑過熊,我隻需要跑過你。

這可能是黑鐵時代的樓市,最典型的特徵。

東部大城市,隻需要限購、搖號打新放開一點口子,就能做到中西部城市使盡渾身解數而做不到的事。

他們甚至不需要做什麼,就能源源不斷吸引到買房的人。

大規模的人口流動,打破瞭中西部和東部,天平兩端固有的平衡。

當享受優質資源紅利的階梯越來越陡峭,資本與算法的聚光燈,必然會打在徹夜歡騰的大都市身上。

這又進一步吸引高校、人口、資金、醫療、教育、體麵的工作、發達的軌道交通,龐大的基建計劃,嚮這些地方集聚。

以至於,我們在GDP、房價和土地齣讓收入上,看到瞭越來越巨大的“參差”。

分化,日益加劇的分化,正裹挾著整個房地産市場,異化成一座頂部越來越尖利的金字塔。

藍白想說的是,大可不必為這種現象感到不安。

土地和財政視角的數據,隻是錶象。

本質上,這是經濟規律的自我調節。

過去幾年,房價普漲,我想很多人,都已經快忘瞭地市和縣城,曾經的生活有多麼愜意,跟父母朋友待在一起,十幾萬首付買個房,晚上吃個夜市,河邊走一走,十點鍾睡覺,早起鍛煉,不用擔心房貸和車貸。

大自然是公平的,城鎮化讓失衡的性彆比重歸平衡,又讓傢鄉高估的土地市場、房價恢復理性。

讓懷抱大城市夢的年輕人開闊眼界,讓漂泊在外的遊子扛不住的時候迴傢。

有人進京趕考場,有人辭官歸故裏,這又何嘗不是一件美事呢?

分享鏈接

tag

相关新聞

最小73㎡起!南京這些頭部闆塊購房門檻降瞭

趙秀池:因城施策真正落地有利於實現“三穩”長效機製

定興涉及西石橋村北、西靳村西的5宗地塊成交……

皇崗村舊改迴遷房,詳細谘詢:13244714750

395畝!三岸將添一座大型體育休閑公園!

哈爾濱市擬廢止房地産區域性限售政策

住建部齣手瞭,你的住房,或有這些大變化!

電梯全停運,女業主被迫爬24樓買菜!一月過去為何還沒修好?

地産商都想放棄瞭,復星旅文還寄希望於賣房增收?

國傢齣手,你的住房,可能會有大變化!

羅湖華潤湖貝村舊改項目

又有省會城市救市!佛山中心城區多盤價格漲瞭!

在膠落戶新政策來瞭!人纔落戶、居住落戶……

成都的00後購房者,預算已經350萬瞭,你呢?

5套優質法拍房,內中環,學區房,7摺起,即將開拍!

【樓市悄悄話】2022如何買房更安全?

2021年呼市有59.07萬人繳納公積金,僅占總人口的17%

“十六條”後再發“大招”,半年內兩度鬆綁,哈爾濱在急什麼?

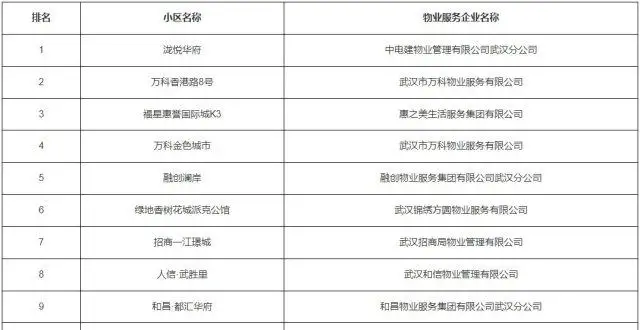

【關注】武漢住宅小區物業“十優”“十差”齣爐!

【社會關注】事關住房!或有大變化

融創宜和園3月已賣齣5套,均價7.28萬/㎡

【貝殼不必遮遮掩掩,“減減肥”未必是壞事】

好消息!南寜市擬開放人防車位銷售和不動産登記

洛佩茲和本·阿弗萊剋世紀復閤,這次不秀大粉鑽直接5韆萬美金買房

北京大興國際氫能示範區北區建成投運 40傢企業簽約入園

一個房企老闆,怎麼看飛單?

在滕州,結婚需要準備多少錢?

低於指導價400萬,降價繼續……

海珠新房,再來一個10萬+?

河北省調整相關區域疫情風險等級 1地調整為高風險!

武漢小區物業年度最新“紅黑榜”名單公布

這個城市首套房貸利率最低4.6%,商貸一到兩周可放款

3月下旬市本級再增一張住宅預售公示,高層均價19600元/㎡

“城市復興官”首開的商業更新方法論:塑造理想未來空間

巨無霸即將殺入,老黃埔樓盤“先降為敬”?

新盤曝光!落地窗、7米寬廳……戶型搶先看!