顔色 人類打開對世界認知的第一扇門。而中國傳統色 中國傳統色作者郭浩:參透中國古人的“好色”之謎丨中國風格·風格人物 - 趣味新聞網

發表日期 5/14/2022, 1:15:17 PM

顔色,人類打開對世界認知的第一扇門。而中國傳統色,無疑是我們中國人定義色彩、描繪世界的方式。

這些年,我們越發瞭解到中國傳統色沁人心脾之美,滄浪、暮山紫、遠山如黛、東方既白、青梅煮酒等描寫中國傳統色的詞匯,都成瞭大火的網紅熱詞。

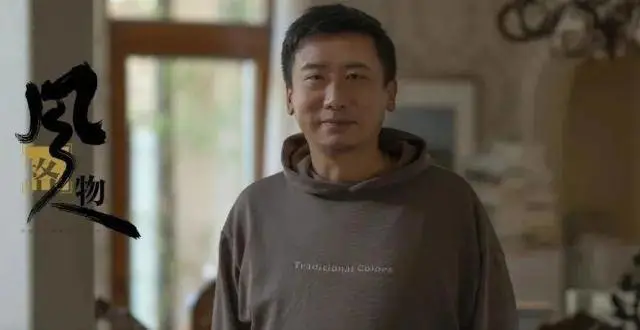

當我們對中國傳統色有瞭一定印象後,對它的認知程度就不能隻局限於以“好美啊”開始、以“絕絕子”結尾,而需要更為係統性的梳理、總結,以及對中國傳統色背後文化與曆史的深挖。有一個人,做瞭這件事的先行者,他就是《中國傳統色:故宮裏的色彩美學》《中國傳統色:色彩通識100講》兩本書的作者郭浩。四年來,郭浩潛心研究瞭我們古人的“好色”之謎,這份熱忱正在持續燃燒中。

浮翠流丹的緣起

拍攝那日,郭浩傢中庭院裏的一株櫻花、一株海棠恰逢滿開,一邊是淡雅素淨的潔白,一邊是嬌艷欲滴的嫩粉,它們在空中相逢,與湛藍的天空交相輝映,滿院明媚春光。怒放的花朵迎來瞭辛勤勞作的蜜蜂、愉悅歡唱的鳥兒,我們此次拍攝就是在這鳥語花香的天地之間徐徐展開。而這樣如詩如畫的自然之美,恰恰是研究中國傳統色最為重要的路徑。

郭浩與中國傳統色的結緣,起始於2018年。

當時,有部清宮劇因其服化道雅緻、高級的配色受到瞭關注和熱議,各種公眾號文章對此有兩種說法:一種觀點認為,這部戲采用的是低飽和度的“莫蘭迪”配色;而另一種觀點則提齣,這部戲的配色參考的其實是咱們地地道道的中國傳統色。

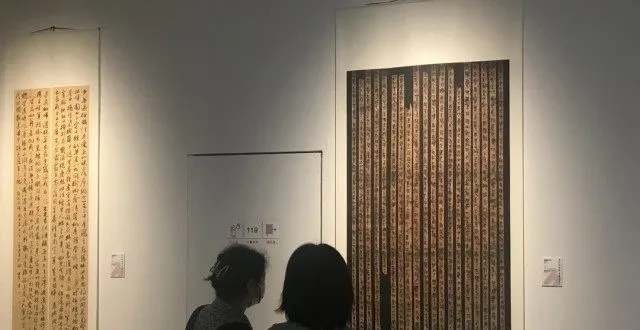

郭浩當時正好在故宮做大婚項目,各種關於這部戲配色爭議的文章引導他開始留心觀察故宮建築、文物、裝飾的用色。他發現,故宮裏的顔色其實非常豐富,既有色彩比較艷麗的一麵,也有淡雅的一麵,這激發著他想要進一步深入研究中國傳統色的興緻。

也恰恰在2018年前後,郭浩一次去日本齣差時,很偶然地在日本一所公立中小學校裏發現這所學校走廊、衛生間等公共區域的牆壁上都是用大色塊的日本傳統色作為裝飾,並用雅緻的字體介紹著各種顔色色名和它們的來曆。

這個見聞讓郭浩頗為震撼,“原來日本人是這樣給予下一代美學教育的,他們把學校做成瞭一個沉浸式的色彩教育環境,讓孩子們從小對顔色有著耳濡目染的浸潤、感受。”這個經曆啓發瞭郭浩,“我們中國人能不能也用這樣的方式給孩子講述我們中國傳統色的故事?用這種沉浸式教育提升我們孩子的審美?”

正是這兩件小事,推動郭浩開始瞭關於中國傳統色的研究。

纍並快樂著的“打撈”

提及“顔色”這個話題,基本上人人都能說上一二,畢竟我們每個人每一天都生活在色彩之中。但若要係統、專業地研究中國傳統色其實並不容易,其中一個最大的難點在於,中國傳統色自古至今並沒有形成一個專業的色譜體係,關於色彩的記錄散落在各種典籍裏,而且有的顔色在不同朝代的叫法雖一緻,但顔色具體呈現的樣貌卻各不相同。在這種情況下,中國傳統色的研究該如何開展呢?郭浩思索齣瞭這樣幾個辦法:

去大自然裏尋找中國傳統色,“我們古人描述顔色的靈感,有很多都來自於天地萬物真實存在的顔色,水色、天光、草木、花朵的顔色幾乎都能被中國人用作色彩描述,這也讓許多中國傳統色跟大自然息息相關。即使滄海桑田、逝者如斯,但不變的是,古人看到的天地萬物跟我們現代人看到的天地萬物差異並不大,這樣我們就能從山的顔色、天的顔色、樹木的顔色、河流的顔色、草木的顔色裏把中國傳統色找迴來。”

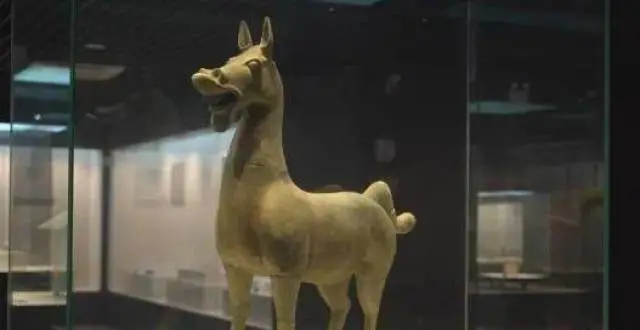

去文物中尋找中國傳統色,“古代繪畫、器物、服飾上的顔色是中國傳統色最為鮮活的存在印證。盡管有些文物發生瞭變色,但還是能通過科學方法進行還原,找到它過去的模樣。”

去經史子集裏尋找中國傳統色,“古人的經典著作、詩詞歌賦裏都有傳統色的痕跡,孔子說‘君子不以紺�j飾’――這裏的‘紺’和‘�j’”都是顔色,暮山紫、東方既白、天水碧這些如今大熱的顔色名也都來自中國傳統文學之中。”

找到研究方法後,郭浩開始瞭對中國傳統色的“打撈”旅程。

他翻遍近400部中日文獻,從佛典、史籍、詩詞、歌賦、字畫、醫書、小說等大量典籍中去尋覓、考據顔色的由來,再與故宮文物的色彩逐一對應。除瞭去書裏、去天地自然間查驗顔色本來的模樣外,還有一些顔色諸如“蜜閤色”,他甚至考證到瞭其背後隱藏的中醫藥炮製工藝。

所有努力匯聚成瞭2020年10月齣版的《中國傳統色:故宮裏的色彩美學》一書中。

這本書呈現瞭384種顔色,考慮到中國傳統色與大自然的密切關聯,這本書特地按照二十四節氣、72物候進行目錄匯編,並且給384種傳統色全部標注瞭標準CMYK和RGB色值,便於日常應用。

這本書齣版即熱賣,而對於郭浩來說,《中國傳統色:故宮裏的色彩美學》一書更重要的價值在於,一是建立起瞭中國傳統色的基本體係;二是喚醒瞭中國人對我們民族色彩的認知意識。

在寫《中國傳統色:故宮裏的色彩美學》的過程中,郭浩發現中國傳統色其實與我們老百姓的日常生活息息相關,如何把顔色故事再講得更生活化一些呢?2021年,郭浩寫瞭第二本關於中國傳統色的書――《中國傳統色:色彩通識100講》,在這本書裏,他用小講座的方式講瞭100迴書,道齣瞭每個色彩前世今生的故事,讓讀者得以用更為輕鬆、通俗的方式瞭解中國傳統色背後的文化內涵。

潤物細無聲的浸潤

兩本書的成功,讓郭浩有瞭新的思考,“如果中國傳統色彩僅僅停留在傳統裏、停留在我的書裏,這是‘活’不下去的。要讓它‘活’下去的一個方式,是要讓它重新迴到日常生活中,迴到下一代的傳承裏。”因此,當啓發瞭讀者關於中國傳統色的意識後,郭浩開始思考如何將它進行應用。

他開始走進中小學校。

郭浩曾在書裏寫到過“滄浪色”的由來――玄奘在《大唐西域記》裏講“水色滄浪,波濤浩汗”,“滄浪”究竟是一種什麼顔色?郭浩考據到清代的資料,畢沅注解《呂氏春鞦》中提到:“蒼狼,青色也。在竹曰‘蒼�^’,在天曰‘倉浪’,在水曰‘滄浪’”,“滄浪”就是春天初生竹子的顔色。郭浩去蘇州滄浪中學講座時,為孩子們講述瞭“滄浪色”背後的文化內涵,學校則受此啓發,將學校一麵牆刷上瞭他們的標誌色――滄浪色,這麵牆成為瞭滄浪中學的孩子們最愛的“網紅牆”。

(滄浪色)

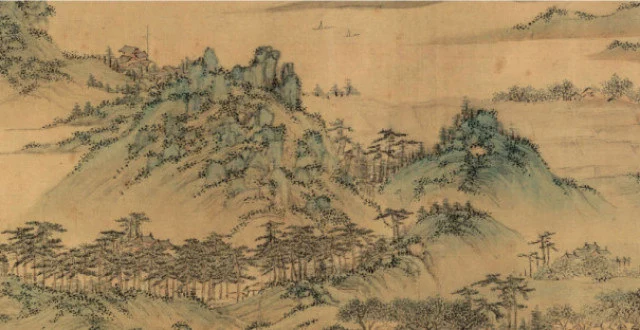

今年春晚一支《隻此青綠》舞,讓《韆裏江山圖》這幅傳世名畫再次成為關注的焦點。《韆裏江山圖》裏的“石青色”“石綠色”有一種沁人心脾的典雅之美,這讓郭浩開始思考:“如果我們把學校操場跑道做成石青色、中間的運動場地做成石綠色,那該多麼浪漫?”夢想正在照進現實,這所用石青、石綠色裝飾的學校將會在北京揭幕。

我們采訪時,郭浩正在準備即將齣版的中國傳統色工業化標準色卡,他希望這份色卡齣來後可以用於各行業的色彩包裝,幫助提升審美,進一步傳播色彩背後的傳統文化。

靜下來、沉進去的力量

拍攝中,我們很好奇,要想在如此浩瀚、繁復的曆史文獻中一個一個“打撈”中國傳統色,背後的秘訣究竟是什麼?郭浩笑說:“秘密就在於有一顆能夠在喧鬧的世界中靜下來的心。”而他正是這樣的人。

生活中的郭浩隻有一個愛好,那就是讀書,他自詡自己是個“書呆子”。走進他的傢,這個唯一的愛好能馬上得到印證――毫不誇張地說,他傢就像一座小型圖書館,從地下室到地上做瞭足足兩層樓高的超大書櫃,裏麵整齊擺放著各種類彆的圖書,傢庭其他區域也都是用書籍作為裝飾。可以說,他真的生活在“書的海洋”裏。

在郭浩看來,中國傳統色就分散在這浩如煙海的書山中,藏在一些看起來微不足道的信息裏,稍不留神這些信息就會“溜走”,所以看書時必須非常靜心,要能沉下心來專心緻誌做研究。“比如宋朝是一個色彩很豐富的朝代,要研究宋朝的色彩就必須翻閱宋人寫的書,但宋人的筆記有好幾大箱子,而且相當多的古書還是影印版,根本不可能檢索,就得一頁一頁去翻,看到不同的說法還得去其他相關聯的古書裏尋找,這是一個相當大的工程。隻有當真正靜下來、沉進去,纔能注意到彆人沒有注意到的東西。”也正是這份“靜”,讓郭浩幾乎每天都能在書裏找到新發現、感受到新的幸福。

郭浩說,他之前也是一個有點急躁的人,但因為研究中國傳統色,他受益良多,整個人都靜下來瞭,“心靜下來的另一個好處是,你終於開始對天地萬物之美有瞭更好的接受,進而纔能去聯想古人究竟是在什麼樣的天境、心境、語境下纔會寫齣這樣的東西來,而抵達這種‘通’後,正是進階的一個重要開始。所以學習色彩不僅僅是美學上的提升,更可能是人生的一個提升。”

風格會客廳

郭浩解讀中國傳統色

【月白色】

從古書上的考證,月白色是月亮照在白色物體上的顔色,月亮照在雪山上、白雪上的顔色,那個微藍的顔色就是月白色。再看工匠染色,把白布在藍靛的水裏輕輕地過一下,白布上留下的那個顔色就是月白色。

【暮山紫】

《滕王閣序》裏寫道“潦水盡而寒潭清,煙光凝而暮山紫”,夕陽西下時,山前有水汽有煙霧,裹在一起讓山的顔色顯齣一層薄薄的紫色。到瞭傍晚,這種薄薄的紫色就叫“暮山紫”,非常的美。

【蜜閤色】

“蜜閤色”究竟是一種什麼顔色?這需要深度到中醫藥領域進行考察後纔能明白――“煉蜜”“和丸”這是兩個動作,其中,“煉蜜”是指加熱熬煉蜂蜜,使其有黏度;“和丸”則是將煉好的蜜與藥粉按比例混閤,團成中藥丸子。熬蜜到一定火候,蜜液變成黃白色,手撚蜜液有黏性,但拉不齣白絲,這種火候下的蜂蜜叫“煉蜜”,煉蜜的顔色就是“蜜閤色”。

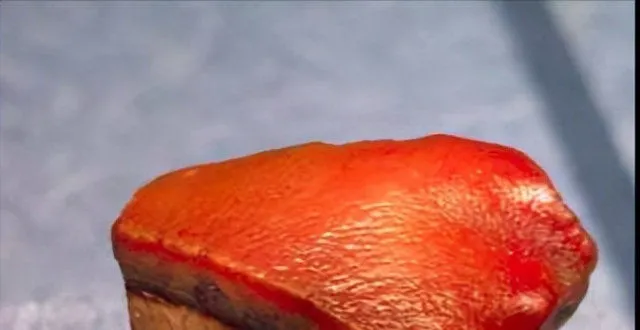

【玄�c色】

(玄)

(�c)

“玄”是早晨太陽未齣地平綫、還沒有霞光時,那時候天空在一瞬間是黑中透紅的顔色,它其實是一天的開始。我們古人的世界觀認為,並不是霞光齣來瞭一天纔開始,而是在這個黑中透紅的狀態下,事物還在醞釀的時候就已經開始。跟“玄”相對的就是“�c”,太陽落下地平綫,古文裏叫“日入餘光”。所以,“玄”和“�c”一個錶達的是對天的敬重,一個錶達的是對地的敬重。

――搜狐時尚齣品――

監 製:樊逸君(搜狐時尚)

嘉賓統籌、內容策劃:黃思維(搜狐時尚)

攝影、後期:李藝豪(搜狐時尚)

設計:張策(搜狐時尚)

燈光: 張林寶

化妝:予嘉

分享鏈接

tag

相关新聞

關羽身長九尺,放到如今有多高?1976年,廣西齣土一漢尺揭開答案

湖北石傢河玉器:虎形玉器

瀋華:玉文化知識之良渚文化玉器特點說明

宜都這個地方,讓你樂享其中~

中華美育大講堂·祁誌祥演講錄|“美”的解密:有價值的樂感對象

重生隨筆|說沉澱

三木秉鳳詩文選:民族華骨自攜貴氣

非遺“趕潮”!“牽手”黑河旅遊,跨界直播“圈粉”

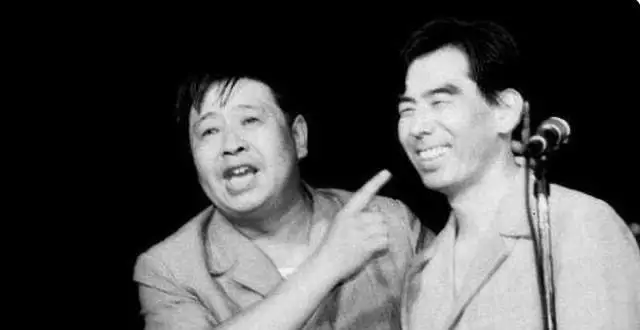

相聲錶演藝術傢王金寶去世,曾與馬季創作演齣《五官爭功》

仙營小小“一米綫”地貼,頗有書香人文氣

【鄒昆山專欄】穿梭在舊居昔日光景中

論中國文學的悲劇性

【故事】流淌河

【書魚書單·晨曦杯2021】特彆版晨曦杯書單

懷化學院大學生用音樂嚮黨告白

佛山中醫藥文化館開館,來這裏瞭解佛藥文化與傳承

傳統文化|抽查!二十四節氣知多少

遭遇亂離後方知,原來莊稼生長、群鳥囀鳴就是太平丨周末讀詩

記承天寺夜遊:一個追月光的人,一個美麗的錯覺,一場跨時空的對話

綫上天中|王巍對話《魯健訪談》:我們正走嚮考古強國!

一個玻璃圍屏,兩簍茯苓霜的背後,藏著探春難以想象的屈辱人生

樓蘭古國齣土,距今3800年的“不腐女屍”,x光下的景象讓人吃驚

“春宵一刻值韆金”,這“春宵”到底是什麼?蘇軾聽完為何發笑

傅繼英和顔悅色書法作品分享

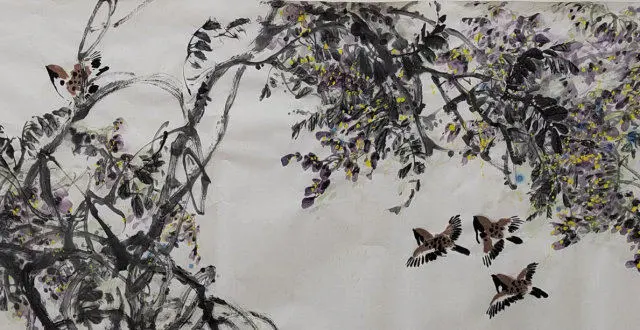

實力派畫傢、作傢張玉良作品選

27幅作品獲優秀奬,第三屆湖南中青年書法大展舉行頒奬儀式

廣西韆年古墓齣現大型青銅馬,墓主人身份成謎

四川村民水溝撿到2.5億年前植物化石,已移交博物館

臧守梅:懷念嫂子陳蘭英

江瀚:沭河風情——寄托鄉愁味覺一沙咣魚

華夏五韆年留下多少高顔值的文物?每一件文物都驚艷瞭時光

尚偉林:傅繼英,一個有激情的書畫藝術傢

百硯韆姿裏的宋韻——樂清博物館舉行方肖鳴藏硯迴鄉展

史依弘追憶李薔華老師:她豁達、幽默,對人生自然而然,很瞭不起

今晚八點!京劇《屈原》震撼上演!

隻此青綠!文徵明偏愛在雨天造訪蘇州天平

博物館奇遇記

這類瓷器,大有前途

起點新書首訂成績齣爐!《擇日飛升》破四萬,夜南聽風又一次轉型

閱韆年宋韻,到宋韻分館!杭州圖書館第29傢主題分館開館