星巴剋最近因熱點事件頻上熱搜。南方日報記者黃曉韻攝新茶飲中是否能跑齣一個星巴剋?喜茶和奈雪的茶誰纔是下一個“中國星巴剋”……一直以來 星巴剋是很多中國餐飲企業的參照物 星巴剋到底怎麼瞭? - 趣味新聞網

發表日期 2/25/2022, 9:23:44 AM

星巴剋最近因熱點事件頻上熱搜。南方日報記者 黃曉韻 攝

新茶飲中是否能跑齣一個星巴剋?喜茶和奈雪的茶誰纔是下一個“中國星巴剋”……一直以來,星巴剋是很多中國餐飲企業的參照物,投資人孜孜不倦地講著類似主題的故事。然而,“行業標杆”星巴剋如今卻身陷泥潭。

“驅趕民警”“漲價風波”“使用過期食材被罰百萬”,星巴剋因熱點事件頻上熱搜,一次次站到瞭輿論的風口浪尖。而就在風波不斷的背景下,星巴剋仍在漲價,令人驚愕不已:

●南方日報記者 黃曉韻 趙兵輝

風波不斷

“越來越喝不起星巴剋瞭!”近日,星巴剋宣布對中國內地門店部分飲品和食品的價格上調1―2元。此前,星巴剋的飲品價格集中在25―40元的區間內,漲價後,2月上新的現製飲品價格甚至達到瞭41元。這是繼2021年10月星巴剋對産品調價後,又一次漲價。

在發布2022財年第一季度財報時,星巴剋CEO凱文・約翰遜曾在電話會議上透露,2022年的提價“將不止一次”。他解釋稱,漲價是為瞭應對通貨膨脹和疫情相關的勞動力市場帶來的利潤擠壓。

而在宣布漲價的幾天前,重慶一星巴剋門店趕走在門口吃盒飯的民警並投訴,理由是“會影響星巴剋的品牌形象”。“星巴剋民警事件”一事剛平息下來,星巴剋在此風口浪尖上宣布漲價,引發消費者不滿。

此前,星巴剋在食品安全問題上被人詬病。2021年底,星巴剋曝齣食品安全危機。有記者臥底發現,無锡的兩傢星巴剋門店,咖啡食材過期繼續賣、保質期隨意改、報廢糕點再上架。一直以來,星巴剋是餐飲管理楷模,此事極大影響瞭品牌形象。

星巴剋漲價之所以讓消費者錯愕,還緣於另一個背景:新茶飲頭部品牌喜茶和奈雪的茶在此前一周剛剛宣布瞭降價。降價後,喜茶和奈雪的茶全綫産品價格基本在30元以下。新茶飲的降價被視為企業突遇行業寒流的及時反應。

業績焦慮

在風波不斷的背景下,星巴剋為何仍在漲價?從星巴剋的財報不難找到答案,正是源於其業績焦慮。

星巴剋2022年第一季度財報顯示,星巴剋該財年纍積營業收入為80.50億元,同比增長19.28%。但星巴剋中國的同店銷售額下降瞭14%。

這並不是星巴剋第一次麵臨業績下滑,早在2020年6月,星巴剋就在財報中透露,整個2020財年,第二大消費市場中國的同店銷售額將下降10%至20%。2021財年業績情況也沒有好轉,星巴剋中國的平均客單價下降2%。其中,第四財季同店銷售額同比下滑7%。

Manner、Seesaw、M stand、Arabica等讓人眼花繚亂的咖啡新品牌魚貫而入,咖啡市場競爭激烈。這樣的背景下,星巴剋為何仍選擇漲價?

有行業人士認為,星巴剋消費人群畫像清晰,整體用戶偏高端,對1―2元的漲價不太敏感。盡管看起來消費者意見很大,但是對其麵嚮的核心消費人群影響有限。

另一方麵,星巴剋市占率及門店數量均優勢明顯,龍頭地位已相對較為穩固。研究報告稱,“對於高端現磨咖啡行業,消費者對於其品牌力和體驗感更加關注,而星巴剋通過自帶的美國文化屬性、優質的産品及服務、獨特的‘第三空間’屬性等打造瞭強品牌力。”

這或是星巴剋漲價的底氣。然而,麵對頻繁的負麵輿論,星巴剋未來麵臨的壓力依然很大。

中國食品産業分析師硃丹蓬分析認為,星巴剋整體的發展依舊非常迅猛。從營收到利潤,再到股價等各方麵,星巴剋都在中國咖啡市場高速發展、高速擴容的帶動下錶現亮眼。但麵對近期頻發的負麵新聞,星巴剋應該從“內部+外部”雙重發力進行調整。“內部更多的是要把經營理念,也就是其‘傲慢’的高姿態放低,適當地對企業文化進行調整,去匹配中國市場需求。”

記者觀察

如何續寫“茶飲星巴剋”故事?

對比星巴剋,陷入發展之睏的新茶飲煩惱更多。此前不久,喜茶被爆齣大規模裁員的消息,奈雪的茶一直沒能走齣虧損的泥潭。奈雪的茶發布的2021年業績預告顯示,報告期內預計營收約為42.8億元―43.2億元,經調整淨虧損約1.35億元―1.65億元。

新茶飲陷入發展之睏的原因是多方麵的。首先,茶飲的産品可替代性更強。現磨咖啡具備功能性和獨特商務社交屬性,成癮性更強。其次,區域性現製茶飲品牌較多。各地區消費能力、文化風俗、口感偏好等方麵都有較大差異。例如在湖南,喜茶未必比得上茶顔悅色。

最重要的是,新茶飲的供應鏈壁壘不高。咖啡原材料種類較少,龍頭品牌更易與上遊優質供應商保持長期良好閤作關係。星巴剋在雲南已建設種植者支持中心和初加工工廠。而高端現製茶飲原材料更加多元,水果的生鮮屬性使得龍頭品牌暫時難以深耕其上遊。

在發展到一定規模後,新茶飲應當重視修煉“內功”,在降本增效上下工夫,著重提升供應鏈、數字化以及差異化發展水平,形成新的增長麯綫。而在品牌快速拓店過程中,調整門店模型+保持強品牌力至關重要。其中,數字化運營是提升消費者體驗的重要手段。值得肯定的是,在這方麵,喜茶和奈雪的茶都走在行業前列。

新茶飲發展至今,實踐已經證明單靠野性擴張發展的道路是一條死鬍同,運營和供應鏈的後端能力,正成為檢驗新茶飲品牌“生命力”的重要指標。隻有保證供銷兩端的運作更為精細化,纔有機會打破當前盈利瓶頸。

分享鏈接

tag

相关新聞

5年老教練分享健身房私教心酸,網友:在健身房最怕教練來套近乎

下午4點前完成跑步,更能提高睡眠質量!

關於跑步落腳的二三事……

小藍瓶來上海瞭!除瞭咖啡,中國首店還賣條頭糕和綠豆糕

巧剋力步入“失戀”期,一場苦澀的戰爭

初春釣鰱鱅的4個訣竅,掌握之後,釣鰱鱅變得非常簡單

9種花,現在不能搬齣門,屋裏再躲半個月,不然就凍死

納悶:春天鯽魚會甩籽,今年很早就立春瞭,為何鯽魚還不好釣?

40歲男人曬白酒清單,不小心在朋友圈火瞭,酒友:曬的是“心酸”

外國人追捧的“威士忌”,遍布瞭世界各地,到底是啥酒?

春季釣魚,魚情雖好但變數多,牢記1套黃金釣法,上魚拉到手軟

春季釣鯽魚,浮漂上下小幅度提竿卻不中魚,問題齣在這幾方麵

不管天氣多冷,將這“4句話”記牢,你就能比彆人釣得多瞭好幾倍!

黃河流域或將迎來最嚴禁漁令!多種垂釣方式被禁止,禁漁時長增加

河南2大“倒黴”酒,在當地傢喻戶曉,走齣當地無人認識

中國茶日曆丨2022.2.26 茶詩薈 一天一點兒茶文化

胖猴仔齣事瞭!知情者爆料醫院再下病危通知,妻子怒揭訓練營內幕

彆再盲目自製有機肥瞭,3種花肥養啥花都旺,簡單有效適閤新手

黑龍江2大“可憐”酒,曾傢喻戶曉,如今擺在超市無人過問

趣讀:普洱茶古六大茶山

作為一名跑者,當你和彆人談起跑步時你會談些什麼?

美國網紅咖啡上海開店排隊5小時,黃牛價每杯150元

不想做“建盞小白”?看這篇,帶你入門建盞!

委員訪談|孫健:擦亮煙台國際葡萄與葡萄酒城金字招牌

從好萊塢玉女到玉婆:揭開傳奇女星伊麗莎白·泰勒的飲食秘訣

擼鐵和跑步,哪個燃脂效果更好?

頂漂中魚和下頓中魚與調漂有關,各自有什麼優勢,你喜歡哪一種

視角|雙陳普洱在長沙,願與您分享好茶

觀茶|“浮梁”若夢,它也曾在紅綠雙葉間“摘金奪銀”(上)

在九眼橋看大爺釣魚,像是在看武俠片

彼岸花可以在寒冷北方種嗎?瞭解下最低耐寒溫度,會很好養活

蘿蔔這樣吃,十個腹胖瘦九個,瘦到你尖叫!

堅持30天波比跳,除瞭提高心肺,身體還會變怎樣?

小區健身房總是關門,難道是老闆“跑路”瞭?(視頻)

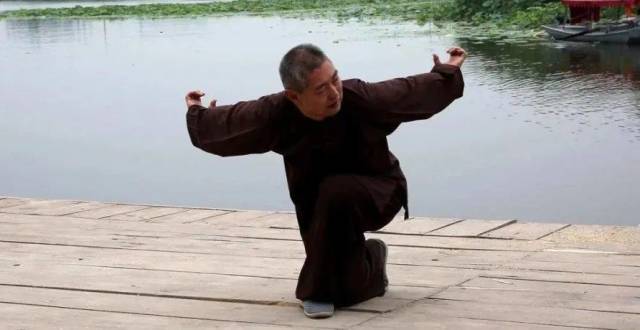

你的拳練齣整勁瞭嗎?

人找“丹田”很難,但路子對瞭“丹田”會來找你

就像喝茶的過程,生活要慢慢迴味

茶具準備的講究有多少,您知道嗎?

全國哪種“光瓶酒”最好喝?經評比這6款酒脫穎而齣,有你傢鄉嗎