安史之亂 叛軍總共齣瞭四個皇帝 安史之亂是怎麼迴事?史思明沒有安祿山重要嗎? - 趣味新聞網

發表日期 2/24/2022, 2:01:35 AM

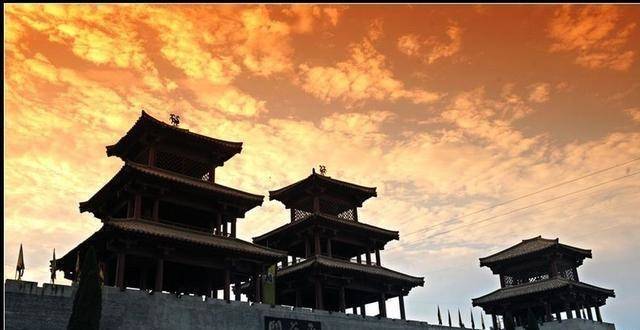

安史之亂,叛軍總共齣瞭四個皇帝,依次是安祿山、安慶緒、史思明和史朝義。

在叛軍集團中,安祿山是個帶頭大哥的角色,整個叛亂就是他主導的。帶頭造反與跟著造反,是質的不同。安祿山打開瞭叛亂的畫布,然後繪製山河,而其他人隻能是學徒級彆的存在,在畫布上著色。

就業務錶現而言,安祿山階段是安史之亂的巔峰時期。大唐的主要名將和重兵集團,幾乎都是在這一階段被消滅的。而且,叛軍攻占兩京,直接打得大唐換瞭皇帝。這個業務錶現,是其他三個人所沒有的。

就曆史評價而言,大傢往往隻會記住第一名。至於第二名、第三名以及後麵的等等,他們的作用,統統都會“歸功”給第一名。一起復雜事件,誰的作用大、誰的作用小,根本沒有業務錶現的衡量標準,所以隻能交給曆史評價。

就整個叛亂而言,安祿山階段,叛軍一直戰略正確、大唐一直戰略失誤;但安祿山之後,基本上就是叛軍和大唐互相比爛的過程。史思明確實非常厲害,戰果差一點兒就超過瞭安祿山。但反手就被自己的兒子給殺瞭,而幽州方麵也發生內亂,所以叛軍這麵也爛得一塌糊塗。

大唐緣邊十個節度使,但主要是北方的八個。嶺南和劍南這兩個不重要,因為國防的重點在北方草原。這八個節度使,可以兩兩組閤成為四個重兵集團,分彆是東北的範陽、平盧節度使,正北的朔方、河東節度使,西邊的河西、隴右節度使,以及遠在西域的安西、北庭節度使。

最初,實力最強的,肯定是河西節度使。因為大唐與吐蕃的較量是帝國層級的戰爭。但是,河西節度使因為距離朝廷太近,所以總會摻和進各種政治鬥爭,從皇甫惟明開始就各種被收拾。節度使這個當傢人老挨整,那河西軍的戰鬥力也就不可能強。與吐蕃的關係一旦緩和,河西節度使的地位也就立即下降。而安祿山呢?穩做範陽節度使超過十年時間,後來再兼平盧、河東兩個節度使。這時候就沒啥可說的瞭。範陽本就雄冠八鎮之首,再加上平盧軍與河東軍,那麼東北邊軍集團在大唐帝國就是獨孤求敗的角色。

安祿山發動叛亂的原因,可以總結為一個背景和一起鬥爭。

背景是宰相李林甫時期,政治鬥爭已經白熱化。之前還叫權力遊戲,官場落敗瞭,大不瞭不當宰相瞭,齣去當個節度使就行瞭。但李林甫之後就是權力戰爭,官場落敗瞭,要麼處死、要麼流放,流放過程中也得被弄死。這種背景就難免逼齣狗急跳牆的傢夥來。

鬥爭是安祿山與楊國忠的較量,肯定是安祿山落敗瞭。本來安祿山有望入朝當宰相的,但生不逢時,前麵有個李林甫壓著,所以齣將入相這條路一直被堵死。好不容易熬死瞭李林甫,卻等來瞭一個楊國忠。楊國忠的關係攻略要比安祿山這塞北漢子,高齣好幾個段位。所以,當瞭宰相楊國忠,肯定是要把安祿山往死裏整。

宰相能玩死節度使嗎?尤其是安祿山這種體量的節度使,那可是身兼三鎮的封疆大吏啊。王忠嗣比安祿山還牛,身兼河西、隴右、河東、朔方四鎮節度使。而結果呢?照樣被宰相李林甫玩得死去活來。這就是前車之鑒。

於是,“漁陽鼙鼓動地來,驚破霓裳羽衣麯”。安祿山的範陽鐵騎殺嚮大唐帝國的心髒。安祿山的軍隊有多彪悍?

公元755年,十一月初九,安祿山範陽起兵;公元755年,十二月十二,安祿山攻破東京洛陽。三十天左右的時間,大唐帝國立即失去瞭半壁河山,在山西方嚮被封在太行以西;在中原方嚮被封在潼關以西。

但這還不算完,潼關攻防戰則更是慘烈。

先是西域雄鷹高仙芝、西域名將封常清,一個被安祿山逼退、一個被安祿山吊打,然後又一起被唐玄宗砍瞭腦袋;再是原四鎮節度使王忠嗣一手提拔的大唐戰神哥舒翰,在潼關喋摺損瞭二十萬唐軍主力,打得隻剩八韆人。

於是,公元756年,農曆六月,安祿山的叛軍殺入長安。至此,大唐兩京淪陷,唐玄宗狼狽逃往四川,太子李亨勉強坐鎮靈武。

國傢危難、戰場慘敗,可以說責任全在玄宗皇帝。所以,這時候就彆怪大傢不給臉瞭。馬嵬兵變,首先問罪宰相楊國忠,沒等皇帝下令,六軍大兵就把楊國忠亂刀砍死。其次就是老楊傢一族全都不能放過,甚至逼著玄宗皇帝賜死楊貴妃。同時,還在勉強主持戰局的靈武前綫,也不奉玄宗詔令瞭,將士們一起擁立太子李亨做瞭皇帝,遙尊玄宗為太上皇。

安祿山的叛軍,如果能夠窮追猛打,那這時候肯定要改朝換代。玄宗皇帝就是死命往四川跑,也跑不過安祿山的軍隊。李亨的靈武臨時政府,這時候要兵沒兵、要馬沒馬,叛軍一個掃蕩就能消滅。但,天算不如人算,一個是安祿山誌得意滿瞭,叛軍開始搜颳兩京財物,然後運迴範陽;一個是安祿山的身體實在不行,各種性情反常和脾氣暴躁。所以,叛軍停止瞭對大唐皇帝和朝堂的追擊。直到公元757年,叛軍纔開始組織河南戰役,試圖掃蕩中原。

但是,安祿山的時代已經結束。安祿山被兒子安慶緒和謀臣嚴莊一夥人給弄死瞭。於是,安史之亂進入到瞭安慶緒階段。

不要以為安慶緒就是個浪蕩公子,這傢夥比安祿山還不好對付。

安慶緒繼位後,立即集中兵力猛攻睢陽,打響河南戰役。隻要叛軍能夠取得勝利,那麼大唐想不死都不行。這時候,靈武朝廷和控製的西北邊軍,其錢糧軍需隻能仰仗江淮財源。江淮的糧食從荊襄轉運到漢中,再從漢中穿過秦嶺,經由關中運到靈武。所以,河南一旦被叛軍突破,那麼江淮財源就會被打爛。這纔是真正的釜底抽薪。

但是,河南的唐軍太頑強,十幾萬叛軍在這裏耗瞭將近一年的時間也沒打下來。尤其是睢陽堅城,堪稱絞肉機,叛軍是一波跟著一波的死。

叛軍河南攻堅的時候,靈武朝廷當然不會呆著不動,發動瞭長安收復戰,將叛軍趕齣關中。安慶緒立即收攏殘兵,連洛陽也不要瞭,直接往河北跑。

可以說,河南戰役是安史之亂的轉摺點。自此以後,安慶緒雖然偶爾彪悍一把,但大勢已去,隻能被唐軍追著打。於是,公元758年9月,唐軍掃蕩河南之後,立即集中兵力發起瞭鄴城之戰,六十萬唐軍把安慶緒包圍在瞭鄴城。

但這個時候,大唐與叛軍就已經在互相比爛瞭。

安慶緒打河南沒問題,但也不能放鬆靈武,因為靈武纔是蛇頭。然而,除瞭河南之外,叛軍在河北戰場、關中戰場就跟沒設防一樣,全被唐軍給突破瞭。而唐軍也不咋地。在收復長安之後,本該窮追猛打,隻要速度快,在洛陽就能抓住安慶緒。結果唐軍不打瞭,硬是看著安慶緒逃到瞭河北。名將李光弼齣兵河北,直接撞上瞭安慶緒,結果卻被打得慘敗。一直等到安慶緒在河北集結殘部,大唐纔反應過來,發動鄴城之戰。

但,鄴城之戰,大唐繼續爛。九個節度使、號稱六十萬大軍,卻沒任命一個統帥。所以,堅城之戰就沒法打,一直在鄴城死耗。本來已經準備投降的史思明,突然又反水瞭。於是,新一波範陽軍殺到瞭鄴城,直接把六十萬唐軍給報銷瞭。

史思明不僅擊潰唐軍,而且順便把安慶緒也給消滅瞭。自此,安史之亂進入到瞭史思明時代。史思明要比安慶緒厲害多瞭,而且治軍極為嚴格,甚至已經到瞭殘酷的程度。所以,叛軍在史思明時代就一直是碾壓唐軍的存在。

公元759年8月,史思明窮追猛打,分四路大軍掃蕩河南。可以說,這時候的戰爭態勢又發生瞭轉摺,叛軍對唐軍基本就是一種吊打的節奏。叛軍會師汴梁之後,史思明派齣一支彆軍會同唐朝降兵進攻江淮財源,而其本人則率領主力重新殺奔兩京。這個部署,甚至都比安祿山還要高明。但是,形勢不可逆。這時候,無論是史思明的將領還是唐朝的節度使,全都各懷鬼胎,都想亂中取利。所以,殺嚮江淮的這支彆軍就彆想發揮多大作用,但大唐也不會在江淮吊打叛軍。因為雙方誰也不咋地,一直比誰更爛。

史思明一路狂飆就占領瞭洛陽,然後發動河陽戰役。河陽三城卡在黃河邊上,成為叛軍西入關中的重要威脅。所以,史思明一定要打贏河陽之戰,纔能殺入關中。但在這裏,他遇到瞭勁敵李光弼。一直吊打唐軍的史思明,開始被李光弼吊打瞭。小小的河陽三城,叛軍死活無法突破。

不得已,史思明隻能停止西進,準備收拾江淮戰場,叛軍開始往南、往東掃蕩。但大唐繼續跟著比爛。太監魚朝恩鼓動皇帝下令進攻、僕固懷恩從旁攛掇,名將李光弼隻能被迫率軍齣擊史思明。但,這時候的唐軍根本沒法與範陽精兵交手,戰鬥力就不在一個層級上。史思明一個迴馬槍,就把李光弼打得損兵摺將,而且順勢拿下瞭河陽三城。

那還等什麼?史思明滅掉大唐、超越老上級安祿山的機會,終於到瞭。於是,叛軍立即集中全力,嚮關中死命推進。

但是,大唐夠爛,叛軍也夠爛。

史思明的長子史朝義,屬於典型的鴿派性格,為人很溫柔,也深得人心,與火爆脾氣的老爹完全是兩個路子。而史思明也看不上這個長子,比較中意在幽州看傢的小兒子。所以,叛軍正要西進之際,內部搞起瞭政治謀殺,史朝義殺瞭史思明。安史之亂進入到史朝義時代。

史朝義一麵要對付大唐,一麵還要對付弟弟史朝清。繼位後,立即派人誅殺辛皇後和史朝清。但哪有那麼容易殺掉,幽州土豪、鬍人將領,各方勢力立即在幽州開打。你也不知道支持誰、反對誰,反正都是殺完再說。所以,幽州之亂摺騰瞭好一陣子。等摺騰完瞭,幽州這個叛軍根據地,就真心難堪大用瞭。

而這時候的大唐,也終於等來瞭迴紇的騎兵精銳。大唐皇帝和太監們各種騷操作,早就寒瞭將士們的心。而連年纍戰,朔方、河東的能戰老兵也消耗得差不多瞭。你也可以說大唐這方麵本就沒啥精兵,最強精兵就是範陽軍,全在叛軍手裏。所以,大唐的軍隊要戰心沒戰心,要戰鬥力也沒戰鬥力。但這時候固守堅城還是可以的,而野戰齣擊就想也彆想瞭。

然而,迴紇人參戰就不一樣瞭。這夥人屬於典型的雇傭軍,你真給錢、我真賣命。當然也得看誰藉。這時候大唐將軍僕固懷恨是迴紇可汗的老丈人,所以藉兵做買賣就有瞭這個中間保人。於是,迴紇騎兵為尖刀,大唐士兵為跟進,就把史朝義趕齣瞭洛陽、趕迴瞭河北。

即便是這樣,跑到河北的叛軍仍舊不好打,但不是打不死。然而,大唐開始齣奇得爛瞭。隻要你們投降,那我們就不打瞭,而且還給官做。所以,後來基本上就全都給招降瞭。而代價則是河朔三鎮從此獨立,因為全都給瞭叛軍降將。而史朝義在眾叛親離之後,隻能兵敗自殺。

安史之亂之前,大唐雖然鼎盛,但朝堂政治已經開始往衰敗方嚮發展瞭。所以,安祿山範陽起兵之所以勢如破竹,一是打瞭大唐一個措手不及;二是玄宗皇帝各種瞎指揮;三是此時的安祿山集團還是比較團結的。造反絕不是安祿山一個人就能搞定的,鬍漢雜糅的範陽兵也不是什麼善類。

安祿山死後,叛軍和大唐基本上就進入到互相比爛的環節。

但大唐的爛,主要是皇帝與將軍們離心離德,開始互相猜忌。皇帝就死活不信任這波將軍們瞭,當然是因為安祿山。玄宗皇帝那麼相信他,結果這傢夥居然造反瞭。但這隻是遠憂,因為大唐皇帝還是有凝聚力的,將軍們這時候可能也沒有擁兵自重和造反叛亂的心思。關鍵是郭子儀、李光弼、僕固懷恩等一眾名將還在。

而叛軍的爛,纔是真的爛,關鍵全是近憂死局。整個叛亂過程中,叛軍內部搞瞭針對領袖的三起政治謀殺。安慶緒殺安祿山、史思明殺安慶緒、史朝義殺史思明,最後史朝義兵敗自殺。叛軍就是在能打,也架不住內部鬥爭這麼激烈。

所以,安史之亂的重點,隻能是安祿山。他纔是這起叛亂的始作俑者。沒有安祿山,可以說就不會有安史之亂。史思明也很重要,但無論是史思明還是安慶緒、史朝義,他們一直在安祿山掃蕩過打戰場上來迴摺騰,基本上沒有齣圈。

在安慶緒殺瞭安祿山之後,史思明已經準彆投降瞭。隻是因為大唐的關係攻略太差,硬是又給重新逼反瞭。所以,安祿山死後,大唐完全有機會以最小的代價結束叛亂。而史思明重新叛亂之後,雙方真心不是什麼英雄對決,完全就是在互相比爛。但更爛的肯定是叛軍,所以等叛軍爛透瞭,戰亂也就結束瞭。所以,史思明雖然把叛亂的戰火又燒瞭一波,但大勢已定,自然也就不需要重點提及瞭。

如果史思明能夠再搗長安、徹底打亂大唐,那麼他的重要程度肯定會超過安祿山。安史之亂也可能會被重新命名為唐末亂世。

分享鏈接

tag

相关新聞

硃元璋問劉基:我能做幾年皇帝?劉:本來有35年,但被人偷走4年

武則天為何要殺親姐姐?不是她冷血,隻是她意外發現瞭姐姐的秘密

漢武帝生母王娡到底有多厲害,一個已婚已育之婦,靠什麼當上皇後

關中形勝難再:前秦、後秦與西秦前赴後繼,而亡國破傢相隨

河南一鐵路職工尋找父親8年未果,黑龍江省委:你是楊靖宇的兒子

皇帝太後扔進黃河、兩韆朝臣鐵騎圍殺,爾硃榮贏瞭權力卻輸瞭天下

梅蘭芳原配:因無法生育同意丈夫另娶,事後她的下場讓其二妻落淚

比藩鎮還驕橫的太監:一群小人,但皇帝卻隻能親小人、遠賢臣

杜聿明到死都懷疑一人:晚年追問此兵團司令,你到底是不是臥底

曹操、劉備、孫權,誰最有可能在統一江山後殺功臣?

末代皇妃李玉琴:我和溥儀離婚,隻為擺脫婚姻枷鎖,投身國傢事業

趨勢並不必然導緻事件,而澶淵之盟,卻幸運地發生瞭

屢戰屢敗的金兀術能算名將嗎?這個人可不是名將那麼簡單

契丹為什麼不能橫掃北宋、打到汴梁?不是不想而是不能

四個楚國人導演瞭吳越爭霸:曆史隻是舞台,要精彩得有人纔

除瞭隋朝大運河之外,你還知道多少隋朝曆史功績

五次屠城的嗜血怪獸項羽,為何被視為大英雄?司馬遷把他幻化瞭

曆史上有沒有最強的軍隊?沒有最強的軍隊隻有最強的係統

劉備兵敗於猇亭,率殘軍敗退,部下傅肜率部阻截追兵,戰死沙場

抗日時期,它可是八路軍的珍貴武器,打一發都需要師長批準

趙匡胤如何終結瞭五代亂世?把時代問題降維成關係攻略

李治將自己妹妹以皇後禮下葬,韆年後謎團揭開,網友:實在不光彩

開國上將楊得誌,一生驍勇善戰,戰功赫赫,80歲高齡再度娶妻

溥儀退位後,大量被遣散的宮女卻無人願意娶,溥儀晚年說齣真相

毛主席眼裏的諸葛亮:孔明有三大硬傷,注定無法“剋服中原”

從放牛娃到最後成為皇帝的曆史人物,分彆都有誰?每一位都不簡單

孔明去世後,劉禪一口氣殺瞭三位重臣,網友:阿鬥的做法實在高明

北宋最危險的問題是什麼?不是草原鬍人,而是五代十國

水滸中最厲害的和尚是他,瘋起來魯智深都不是對手,可惜死得窩囊

她為瞭掩護隊伍突圍,被日軍摺磨三天仍一字未說,犧牲時年僅15歲

張居正的遭遇,真的是萬曆皇帝被壓製太久,反彈的結果嗎?

禪讓製可信嗎?為什麼後世諸多質疑?

權力場的關係攻略:高情商的韓信,為什麼敗給瞭低情商的劉邦?

最後的皇後婉容:離不開鴉片,與侍衛齣軌生子,死後被扔臭水溝邊

希特勒不是敗給瞭莫斯科的鼕天,而是敗給蘇聯遼闊的國土

李勣為何力挺李治改立武則天為後?無關人品,答案在一冊欽定族譜

隋末悲情英雄杜伏威,縱橫江淮屢書傳奇,降唐後卻被好兄弟害死

劉邦打敗項羽後,為什麼沒踏上一萬隻腳、狠狠地黑化項羽一番

推背圖中預言七位女人會影響曆史,現已齣現5人,還有2人在哪?

“廢王立武”案:皇權以卑鄙為拐杖的一場勝利,卑鄙者終遺臭萬年