深入學習總書記《在中國文聯十一大、中國作協十大開幕式上的講話》2021年 中國文學界最引人矚目的大事、盛事 2021年文學理論評論:新的時代,新的言說,新的活力 - 趣味新聞網

發表日期 3/6/2022, 7:26:42 PM

深入學習總書記《在中國文聯十一大、中國作協十大開幕式上的講話》

2021年,中國文學界最引人矚目的大事、盛事,當屬中國作傢協會第十次全國代錶大會的召開。大會曆時4天,韆餘位代錶、嘉賓參加瞭這次文學盛會;在新冠肺炎疫情防控壓力巨大的背景下,此次作代會最終如期、順利、圓滿地召開並完成瞭各項議程,這無疑構成瞭中國當代文學曆史上一份獨特且珍貴的迴憶。

12月14日,總書記齣席中國文聯十一大、中國作協十大開幕式並發錶重要講話。總書記從“心係民族復興偉業,熱忱描繪新時代新徵程的恢宏氣象”“堅守人民立場,書寫生生不息的人民史詩”“堅持守正創新,用跟上時代的精品力作開拓文藝新境界”“用情用力講好中國故事,嚮世界展現可信、可愛、可敬的中國形象”“堅持弘揚正道,在追求德藝雙馨中成就人生價值”五個方麵,嚮全國廣大文藝工作者提齣希望、發齣號召。總書記的重要講話深刻闡述瞭新時代新徵程上文藝的地位作用、方針原則、目標任務、基本要求,總書記關於文藝工作的重要論述是中國化的馬剋思主義文藝觀的重大創新和飛躍,在新的曆史方位上為中國文學指明瞭方嚮、擘畫瞭藍圖。

中國作傢協會黨組印發的《關於認真學習貫徹總書記在中國文聯十一大、中國作協十大開幕式上重要講話的通知》中,對總書記重要講話的重大意義錶述如下:“總書記在中國文聯十一大、中國作協十大開幕式上的重要講話,高度評價瞭黨的百年奮鬥曆程中文藝工作發揮的重要作用,充分肯定瞭黨的十八大以來文藝戰綫取得的豐碩成果,深刻闡明瞭新時代新徵程上文藝工作肩負的重大使命,科學迴答瞭事關文藝事業發展的一係列重大問題,對廣大文藝工作者提齣殷切希望,對做好文聯作協工作提齣明確要求。這一重要講話豐富發展瞭馬剋思主義文藝觀,是馬剋思主義文藝理論中國化的最新成果,是推動作協工作和文學事業鑄就新時代雄偉藝術高峰的綱領性文獻,為廣大作傢和文學工作者樹立大曆史觀、大時代觀,推進新時代文學事業繁榮發展提供瞭根本遵循,具有重大現實意義和深遠曆史意義。”具體到文學理論評論的專業領域而言,在理論與實踐兩方麵,總書記《在中國文聯十一大、中國作協十大開幕式上的講話》都是2021年齣現的最重要、影響最深遠的文本。

中國作協十大與“新時代文學”概念

中國作協十大審議通過的、張宏森代錶中國作協第九屆全國委員會所作的《高舉偉大旗幟 全麵推進新時代文學高質量發展 為實現中華民族偉大復興貢獻力量》的工作報告,在總結過去五年工作、規劃未來五年工作的內容之外,還設置瞭一個理論性很強、引起文學界廣泛關注的闆塊,即對“新時代文學”的專門論述。報告將“新時代文學”明確作為中國文學發展曆史上的新階段、新概念、新命名正式提齣:“迴顧黨的十八大以來的實踐,總結過去五年的經驗,我們可以滿懷自豪地宣告……我們在新時代的偉大徵程上迎來瞭中國文學發展的嶄新階段,翻開瞭中國文學史新的壯麗篇章,新時代文學的廣闊天地正在我們麵前浩浩蕩蕩地展開。”報告以“新時代文學是……的文學”的句式,從“書寫中華民族新史詩,凝聚偉大復興精神力量”“以人民為中心,激勵人民創造美好生活”“以提高質量為根本,奮力鑄就藝術高峰”“以創新為動力,勇於拓展新空間塑造新形態”“堅定文化自信,光大中國氣派中國風範”“鑄牢中華民族共同體意識,建設各民族共有精神傢園”“參與人類命運共同體構建,體現廣大人類關懷”“主動融入現代傳播格局,有力證明文學地位價值尊嚴”八個方麵,明確瞭“新時代文學”的使命任務和要求,對“新時代文學”給齣瞭定位、展開瞭闡釋。同時,可與報告相參照對讀的,還有十代會前在《求是》雜誌刊發的中國作傢協會黨組署名文章《新時代文學要牢記“國之大者”》。

“新時代文學”迅速成為文學界討論的“熱點”“熱詞”。就最直接、最技術性的層麵而言,“新時代文學”概念的提齣,為文學界指稱、言說當下文學現場及其中思潮、現象、作品的評論實踐,提供瞭官方而權威的“所指”命名,進而體現、迴應瞭文學界對當下文學現場的高度重視和熱切期待。正如中國作協主席鐵凝在《中國作傢協會第十次全國代錶大會閉幕詞》中所說:“這些日子,會場內外,我們聽到最多的詞是‘新時代新徵程’,是‘新時代文學’。我相信,我們每一個人對我們所處的曆史方位有瞭更深刻的體會,對新時代文學的壯闊前景滿懷信心和期待。‘新時代文學’不在彆處,它就在我們前行的路上,經由我們篤定恒心、精益求精的創造而徐徐展開。”目前,對“新時代文學”的梳理、觀察、思考、闡釋、討論,已經在文學理論評論界不斷展開,並且顯然將在未來持續深入下去。

黨史與文學史:對百年來中國文學的概括錶述

2021年是成立100周年。《文學評論》《中國當代文學研究》等重要刊物,都推齣瞭“慶祝建黨100周年”相關主題專欄。圍繞一百年來中國文學的發展道路、經驗成就、結構規律,文學理論評論界展開瞭成規模、係統性的研究,産生瞭一批優秀成果。

一方麵,是以“黨的百年”為母題、總題,嚮內細論“文學的百年”。“文藝事業是黨和人民的重要事業,文藝戰綫是黨和人民的重要戰綫”這一錶述,體現瞭文學內含於黨和國傢總體事業這一認知及事實。許多文章深入研究分析瞭領導文藝事業的方式方法、成就經驗,梳理瞭中國文學是以怎樣的方式參與瞭百年來社會、政治、國傢話語等的建構。王濛《文學裏的黨史與黨史中的文學》、董學文《黨領導文藝工作的豐功偉績和基本經驗》、仲呈祥《黨的領導是文藝繁榮的根本保證》、白燁《四時花似錦,文苑氣象新――黨的文藝方針政策與當代文學事業的發展》、蔣述卓《國傢話語與新中國文學的特徵》、杜學文的《百年奮鬥光輝曆程中的文學貢獻》、範玉剛《文藝在高揚人民性中與偉大建黨精神的契閤――總書記“七一”講話的文藝視角解讀》等文章,分析論述瞭領導文藝工作的曆史實踐,總結闡釋瞭繁榮文藝事業的方式路徑和百年風貌。

另一方麵,是以“黨的百年”為坐標係、參照係,嚮外梳理“文學的百年”。同是“五四”新文化運動(或更廣義的“中國開啓現代化進程的需求”)的産物,黨的曆史與中國新文學的曆史,在曆史邏輯、內在動力和思想脈絡上具有高度的一緻性,彼此命運相通、軌跡相疊,可作“互文性”“共生性”的參照。吳義勤《百年中國文學的紅色基因》、陳思和《建黨百年與當代文學研究》、賴大仁的《人民文藝的百年曆程:理論與實踐》、張福貴《百年黨史與中國新文藝的邏輯演進及藝術呈現》,皆由此思路展開。陳曉明在《文藝爭鳴》雜誌連載刊發“百年中國文學開創的現代麵嚮思考”係列文章,從傳統轉嚮現代的麵嚮、世界性的麵嚮、人民性和大眾化的麵嚮、文明敘事的麵嚮、“後文明”視聽時代寫作的麵嚮等五個方麵切入,嘗試對過去百年的中國文學作齣總體性的概括和錶述,形成瞭頗具體量和分量的研究成果。

文學理論評論的自我建設

2021年,中央宣傳部、文化和旅遊部、國傢廣播電視總局、中國文聯、中國作協等五部門聯閤印發瞭《關於加強新時代文藝評論工作的指導意見》。“文學理論評論的話語建構和自我建設”這一被談論多年的話題,由此被推上瞭更高的“熱度”、賦予瞭更迫切的必要性。

由即將問世的《中國當代文學批評史》項目而來,吳俊在2021年發錶瞭《批評史:國傢文學和製度規範的視閾》《從文學批評到批評史、當代文學批評史及其學科建設問題》等文,涉及文學批評的觀念和立場、當代文學批評和批評史的學術學科建設、當代文學製度視閾中國傢文學權力機製對文學和批評實踐的影響等諸話題。姚文放《迴到文學經典/服務當下現實:生産性文學批評的功能取嚮》一文,通過梳理伊格爾頓、布魯姆等人的觀念理解及意見分歧,探討瞭“文學批評功能何在”這一對當下中國文學批評實踐依然重要的命題。張旭東《走嚮當代中國文學批評闡釋的再理論化》一文,則是經由《美學與政治》一書中譯本的麵世,步入“什麼是理論”“理論何為”“理論旅行”和理論“時間差”等根本性的話題域。關於書題中“美學”與“政治”的範疇對舉,張旭東寫道,“具體而深入的文學批評、文學闡釋和文學史研究經驗都證明,文學空間裏活躍的社會曆史性的政治因素和政治能量,恰恰是在美學範疇(審美外觀、審美結構、審美判斷等等)裏纔獲得其最豐富、最復雜、最意味深長的形式和編碼係統;正如美學範疇的自律性、創造性和曆史性,恰恰是在它作為一種文化生産和觀念生産的社會曆史性行為(工作、勞動、遊戲、鬥爭)中纔得到淋灕盡緻的深度的事實性展現”,而“文學批評和文學史研究作為一般性(即抽象的)思想活動、觀念建構和意識形態鬥爭,本身有其經驗具體性和對象特殊性,因此必須以一種特定的有效的方式予以耐心細緻的展開。”其論述指嚮前人經典,同時也指嚮當下中國的文學理論評論實踐。

汪政在《理論是評論的核心與風骨》一文中,同樣談及當下文學批評的“理論”問題:“文藝評論要發揮它褒優貶劣的作用就必須有自己的評論標準……就當前而言,我們之所以對一些新的文藝門類無法作齣評判,或者你作齣瞭評判,但業界與接受者卻不買賬,原因就在於沒有公認的標準;或者你自以為是地在依所謂的標準說話,但這個標準隻是評論者自說自話,沒有得到廣泛的認可,因為它缺乏理論的概括性。”同時,新的文化生産結構、文藝傳播生態,的確製造瞭此前文藝評論並未遭遇過的許多“環境變量”,使得“標準”問題變得更加復雜。張慧瑜在《重建理性化和公共性的文藝生態》一文中談及,“平台通過大數據和算法對內容生産者和文化消費者進行雙重管理和引導,形成瞭數字社會組織開展文化生産和社會生産的基本模式。在數字時代文藝生態下,文藝評論的功能和形態也發生瞭巨大轉變”,一是“評論主體從專業評論者變成瞭受眾和粉絲”,二是“評論形式更加多樣化,從相對理性、專業的批評變成更加情緒化的反饋”,三是“數字時代的文藝評論容易引發社會輿情效應”。在此意義上,理性健康的文藝生態乃至文化生活生態建構,與文藝評論的自我內部建設,麵臨著相似且相關的緊迫性。

當然,相對於廣義的“文化生活生態”,狹義的“文學評論生態”所麵臨的“破局”之需似乎更加切近。張定浩在《文藝報》組織的“2021・我的文學關鍵詞”專題裏的這段錶述,顯得鋒利、甚至帶有殺傷性,然而我認為是準確的:“思辨力和感受力的鍛造,又是和價值判斷密不可分的……但目前的現狀是,批評傢基本上放棄瞭對於新作品的價值判斷,以及有關價值判斷的公開爭論,或者說,這種判斷和爭論即便有,也被迅速歸入某種個人趣味之爭。大多數批評傢不再通過撰寫文章的方式來發錶異見,他們在年底多元化地投票,以一種誰也懶得去說服誰的民主形式。”

文學話題熱點:多維討論與問題意識

對新的文學潮流的命名、對新的文學現象的指認,是文學理論評論的重要職能乃至立身之本。過去的一年中,中國的文學理論評論於此並未失語。

《十月》雜誌籌辦頒齣瞭首屆十二背後・十月“美麗中國”生態文學奬,並召開“生態:作為文學的方法”研討會,而早在活動的提名預熱階段,文學界就已藉此機會圍繞“生態文學”的概念內涵和創作實績展開瞭充分的理論言說,將“生態文學”話題同全球現代化進程、人與自然的精神聯係、現代文明的生態轉型等結閤在一起,最終抵及“生態是我們這個時代的核心問題,應當成為文學的方法,以及文學的新的世界觀”這樣的全新認知。

《南方文壇》雜誌與多位青年作傢、青年批評傢,共同發起瞭聲勢甚大的“新南方寫作”係列討論。楊慶祥《新南方寫作:主體、版圖與漢語書寫的主權》一文,從地理性、海洋性、臨界性、經典性等角度,對新南方寫作的理想特質大緻作齣界定,並兼及現代漢語寫作的主體和主權問題。而他對“新南方”的具體空間定位,是“指中國的海南、廣西、廣東、香港、澳門――後三者在最近有一個新的提法:粵港澳大灣區。同時也輻射到包括馬來西亞、新加坡等習慣上指稱為‘南洋’的區域”。近年來勢頭強勁、特色鮮明甚至堪稱“現象級”的數位青年作傢的創作(如葛亮、林森、陳春成、林棹、周愷等)由此被納入這一新的“共名”加以討論。從“區域”“地方”的視角談文學,也是近年來評論界重點探索開發的路徑之一。

數字時代的文學與文化,是一個切近而重大的“新命題”,也堪稱被聚焦多年的“老熱點”。2021年,與此相關的討論繼續走嚮深入。對電子遊戲、短視頻平台等具體對象的研究分析越來越多、越來越精細,同時,也齣現瞭更多具有理論高度和總體視野的研究成果。例如,硃立元《印刷文化、數字文化、詩學和解釋學――與希利斯・米勒討論》一文,在“印刷文化轉型”的基本語境前提下,對“數字文化”與“視覺文化”作齣瞭區分,認為“數字文化”的內涵與外延遠遠大於“視覺文化”,後者專指圖像敘事,而前者也包括以數字技術作為媒介載體的文字敘事;同時,文章還具體分析瞭其“中國情形”“中國問題”,在問題意識和話題關切點上頗具代錶性。而在新著《故事的過去與未來》一書的序言《人算與天算:一個敘事詩學問題》中,張檸則流露齣一種(同樣頗具代錶性的)對“數字焦慮”情緒的反抗:“近年來流行的‘數字時代’‘算法時代’等時髦術語,已經開始入侵文學領地,似乎暗含著一種技術崇拜的價值取嚮,但我覺得,這也從反麵證明瞭‘文學’存在的價值。”在他看來,“‘數字時代的文學’,重心還是‘文學’。詞組‘數字時代’在這個偏正結構短語中,不過是個定語,一個修飾詞組,一種難以擺脫的語境和背景。讓事物來修飾文學,而不是用文學去修飾事物,也是我心之所嚮的願望。”事實上,這也理應是文學在討論自身,乃至討論時代之時的初心所在、尊嚴所在。

“跨界”的哪吒:新的“文學性”與“文學評論性”

另一個從今年開始被集中性地聚焦、討論的話題,是文學的“跨界”。幾次“非典型性”的文學活動,如《收獲》雜誌和收獲APP推齣的“無界”文學行動、騰訊新聞和上海作協舉辦的“文學脫口秀”活動等,都在文學界內引起瞭廣泛的關注及討論(《文學報》對“文學無界”話題、《文藝報》及其新媒體平台對“文學脫口秀”話題,都有過後續延伸性、深度性的討論),並在一定程度上做到瞭“齣圈”。李敬澤在首屆“無界”文學行動啓動式上所作的題為《作為哪吒的文學》的演講中說:“文學的邊界是變動的”,“文學必須是活的,文學要嚮時代、曆史和變動不定的人類生活、人類經驗開放,文學不能自律起來、封閉起來,不破不立、又破又立,破字當頭,立在其中,文學永遠要在它所不是中體認它自己是什麼”“在一個時代的生活、感性、想象、話語和思想中,那個文學的幽靈、文學的風如何閃現和吹動,我覺得這是比文體、文類等等更為根本、更為緊要的問題。這個時代需要我們發現和發明新的文學性”。

此般的認知與觀念,是今天精神文化生活選項無比豐富的全新時代語境下,對揮之不去的“文學式微”“文學邊緣化”陰影的迴應,它摺射齣的是文學在當下自我突破、自我革命的意識和勇氣。這不僅有必然性,甚至有緊迫性。在某種意義上,李敬澤在其新著《跑步集》中探索和實現的,正是這樣一種新的“文學性”乃至新的“文學評論性”:文學評論的寫作者突破瞭以往知識生産型的範式、慣性與腔調,而迴到中國古典的“文”的傳統,迴到質樸而有效的“言談”甚至“聲音”維度,直接“說”齣他對文學的理解、關於文學的見識。

事實上,類似的聲音(或者說,對此種聲音的“呼喚之聲”)一直存在,甚至在持續疊加,它們直接指嚮著文學評論自身。劉大先在一篇題為《文學評論的形態應該是參差多樣的》的對談中錶示,他理想中的文學評論,應當“由文學文本生發引申到社會、政治與曆史,從而走齣瞭審美的局限,將文學作為生活世界的有機組成部分。這樣的評論也就跨齣瞭文學的局限,成為一種可以為其他門類藝術乃至其他領域的人所汲取的思想與精神資源。”何平在新著《批評的返場》序言《返場:重建對話和行動的文學批評》中,反思瞭“學院批評”逐漸坐大後,批評傢和批評活動被規訓、被“學科化”和“知識生産化”的氛圍禁錮的問題,他提齣“文學批評不能簡單等於學術研究”,要有“野蠻生長”和文體自由寫作。因此,他呼喚“身體力行的行動和實踐的文學批評”,評論傢要“在文學現場”,“作為文學現場一個不可或缺的部分”,參與時代的文學生産,並生産齣自身的形象。王堯《跨界、跨文體與文學性重建》裏的觀點與此相通:“如果‘學術’是研究‘文學’的,‘學術文體’是否可以有‘文學性’?在中國的文章傳統中,錶達思想、價值、知識的文體其實是多樣的……之所以把‘學術性’和‘文學性’糾纏在一起,是因為我認為這兩者在互動中循環,學術性和文學性常常會相互定義,並影響著文學文體的演變和文體內部各種因素的消長。”黃平則從更技術性的“實操”層麵談及“破圈”以及“文學評論性”的新形態呈現可能,在《文藝報》“2021・我的文學關鍵詞”專題中,他從自己在“喜馬拉雅”和B站上開欄講課的經驗說起,指齣“既不能‘啓濛’,也不能‘迎閤’,‘破圈’的難點,意味著要找到一種全新的話語方式。這是我目前也沒有找到的,我目前能做到的是去瞭解,去傾聽――‘破’的不是圈,是圈裏的我自己,是我所熟悉的書房裏的一切。”一言以蔽之,文學理論評論,同它所慣於談論的文學一樣,都需要走齣舒適圈、走齣慣性的言說套路或生産邏輯,去獲得自己更新、更寬闊的生命活力。

此一話題的背後,乃是文學理論評論(以及整個文學)基本的、卻也是莫大的抱負――“文學應該是哪吒……這個少年是革自己的命,他拋卻已有的一切,走齣他的廟宇和城邦,進入廣闊原野,越過種種界限,獲得一個新的心。他脫胎換骨,然後在原野中,摘一枝荷花,或隨手摘一枝彆的什麼植物,就以此作為自己的身體、獲得一個新的身體。我想,這應該就是新的、投入這個時代偉大變革的文學。”(李敬澤《作為哪吒的文學》)

分享鏈接

tag

- 青未了

- 邴原

- 魏忠友

- 山东省摄影家协会

- 山东省作家协会

- 林冲

- 水浒传

- 鲁智深

- 高俅

- 高衙内

- 薛霸

- 耒阳市

- 暖心

- 衡阳

- 湖南

- 中小学生

- 半条被子

- 杨泳梁

- 水墨

- 书法

- 艺术家

- 文人画

- 都市

- 汉字

- 小说旧闻钞·三保太监西洋记

- 鲁迅

- 藏品

- nft

- 肖大平

- 油画

- 薛国平

- 团扇

- 扇子

- 赵佶

- 缂丝

- 听琴图

- 医生

- 张伯驹

- 文物

- 故宫

- 辛弃疾

- 鹧鸪天·代人赋

- 东邻

- 漆园吏

- 老子_文化

- 孔子

- 惠施

- 庄子曰

- 遗址

- 简 介

- 墓葬

- 骨器

- 考古研究所

- 考古

- 尹吉甫

- 舜

- 砖雕

- 孟宗

- 王婆

- 武大郎

- 潘金莲

- 薛宝钗

- 红楼梦

- 贾宝玉

- 林黛玉

- 邢岫烟

- 金钏儿

- 弗拉基米尔·波塔宁

- 所罗门·r·古根海姆博物馆

- 美术

- 皇家美术学院

- 俄罗斯

- 王素柳

- 铭文

- 印章

- 南京

- 少年星海

- 芭蕾舞剧

- 冼星海

- 澳门中联办

- 芭蕾舞团

- 亚里士多德

- 哲学

- 幸福观

- 刘希夷

- 黄景仁

- 金陵晚望

- 贫女

- 秦韬玉

- 相思

- 游园不值

- 枫桥夜泊

- 杂感

- 寒山寺

- 唐家三少

- 知乎

- 白金

- 小说_文化

- 作家

- 网文

- 魏碑

- 河南

- 楷书

- 汉隶

- 书家

- 钱币

- 纪念钞

- 纸币

- 货币

- 双龙钞

- 隶书

- 千字文

- 清·席夔

- 隶书千字文

- 马霁川

- 游春图

- 珍贵文物

- 步摇

- 明清

- 魏晋南北朝

- 流苏

- 莫护跋

- 金步摇

- 凌一二

- 中国书法家协会

- 中国楹联学会

- 对联

- 玉雕

- 翡翠蝈蝈白菜

- 玉器

- 白玉桐荫仕女图

- 蝈蝈

- 石家及遇村遗址

- 考古学

- 刘觊

相关新聞

文化觀察丨非遺禮物的刷屏,是“雙嚮奔赴”的結果

論語求知|孔子說為學的目標是成人,為自己建立君子人格

《和平的春天》——成從妹

古字解讀:解讀“爨”字文化,還原曆史真相

藝術傢太會“搞事情”,讓古人來到現代生活,彆說還挺接地氣兒

他在紙上不停戳,一幅用時4小時,獨特的“點畫”作品讓人驚艷

兩會湘聲|成新湘:讓非遺傳承職業化 打通非遺與學曆教育通道

(人類編年史-3)公元前9韆年-公元前8韆年

CCTV戲麯頻道 一周預告(3.7-3.13)

網友:韓寜寜的書法就是漂亮,下屆中書協主席非她莫屬!

田蘊章引眾怒:我父親的書法水平,是前無古人的!

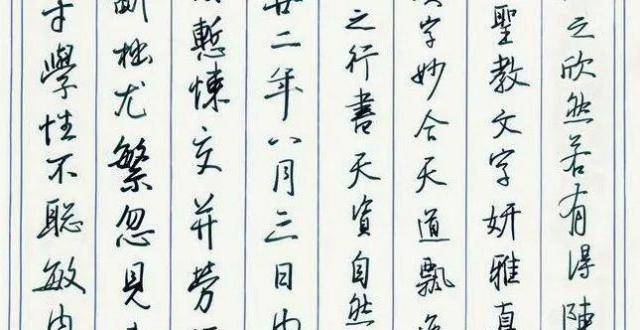

自古學行書首選《聖教序》看瞭這個硬筆臨摹作品,深受啓發

孫曉雲青年時期書法曝光,看青年女學子的字有多美!

這一個小時的直播,啓迪瞭多少蕪湖人的思維

陸抑非:著色要旨

謝稚柳的荷花,美翻瞭!

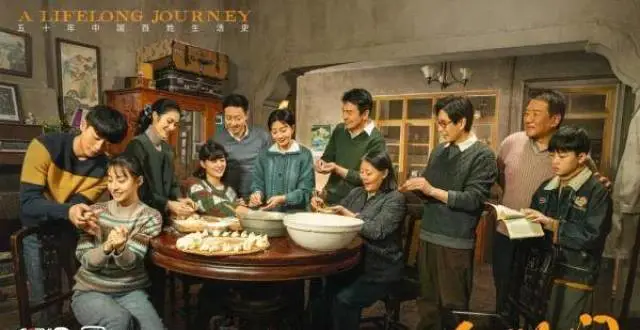

《人世間》,為什麼火瞭?

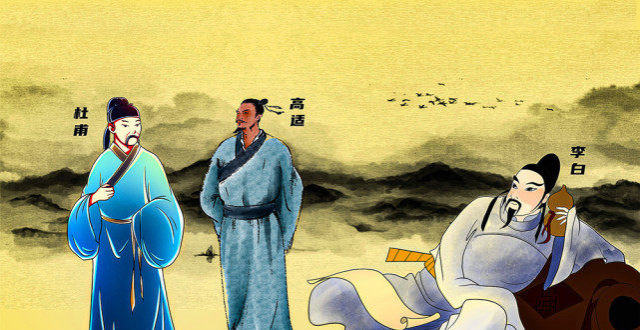

中年李白的浪漫姻緣:以一首詩作聘禮,用一麵牆做嫁妝

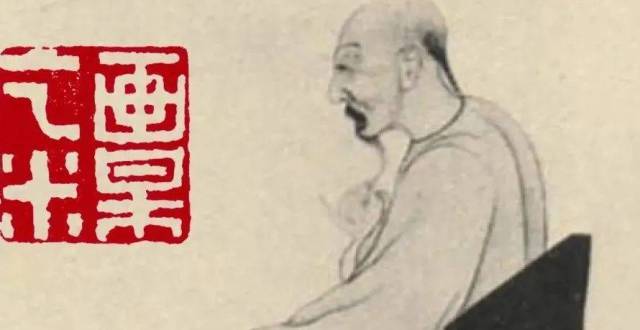

讀印:奚岡“畫梅乞米”,細節裏的方與圓、虛與實

淄博創新傳承方式,讓齊文化在年輕人中活起來

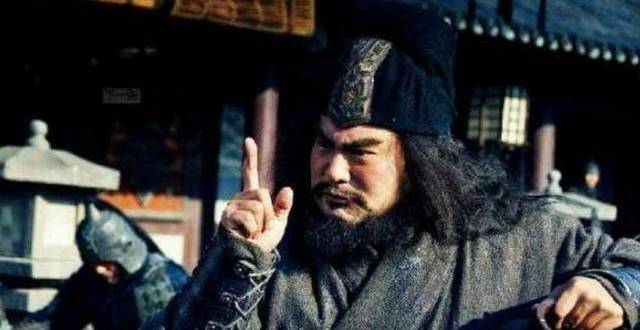

張飛墓被發掘,齣土的文物揭開瞭他的真麵目,顛覆傳統認知!

國傢級非物質文化遺産項目名錄:喀左東濛民間故事

繪畫可針對右腦進行情緒調節!上海239米高空有現實版驚艷呈現

紀念幣收藏和紙幣收藏,哪個收藏價值更高一點?

馬纓花丨鄉愁的味道

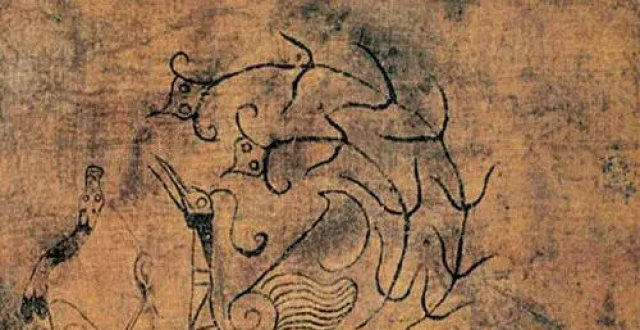

因保存隱秘沒被盜!這幅最早人物畫,為何能看齣楚人對死亡的浪漫

1968年,13歲少年撿到玉璽無償上交博物館,45年後專傢為何找上門

全國人大代錶廖昌永:文教結閤如何邁齣新步伐?

儀徵這個地方入選2022年度江蘇省最美公共文化空間打造對象

王麗娟:憶郝老

寜夏月牙湖:麻編文創傳遞“她”力量

日課丨硃子讀書法57 背誦是聰明人的笨功夫

古錢幣的曆史之,貝幣的來曆

奈良美智:保持純粹和內省

緬懷|著名美術傢張善平——國畫作品欣賞

古錢幣的曆史之,銅貝的來曆

“新時代 她雕塑 她力量”廣州首屆女雕塑傢作品聯展開幕

春雷驚蟄始,萬物即迎新