達尼・拉費裏埃(Dany Laferrière) 1953年生於海地首都太子港 拉費裏埃:我們害怕那些在書中迴避一切暴行的作傢 - 趣味新聞網

發表日期 3/24/2022, 9:19:59 AM

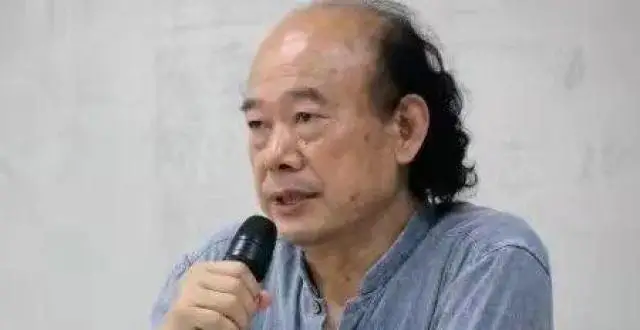

達尼・拉費裏埃(Dany Laferrière),1953年生於海地首都太子港,二十三歲時流亡到加拿大。他在濛特利爾從事媒體專欄寫作,1985年開始齣版第一部小說《如何跟一個黑人做愛而不疲纍》,立刻引起關注並被改編成電影。之後,他創作瞭多部自傳意味濃厚的小說。2006年,他齣版瞭小說《往南方去》,也被改編成電影。2009年憑藉作品《還鄉之謎》榮獲法國文學界重要奬項――美第奇文學奬。2013年,他入選法蘭西學院院士,成為四十位“不朽者”之一。

本文選自拉費裏埃作品《穿睡衣的作傢》。

《穿睡衣的作傢》選讀

文 | 達尼 ・ 拉費裏埃

來源 | 《穿睡衣的作傢》

景物描寫

避免大段的景物描寫。今天的讀者不像上個世紀的讀者那麼有耐心,上個世紀的讀者還沒有如此多的娛樂方式。但是,關於一個人物或者景色,假如您有很多想說的,而且堅持要全部說完,最好用一些內心思考把長篇描寫分割開。如果長時間感覺不到敘述者的在場,讀者會不知所措。一段充滿內心思考的描寫可以讓讀者覺得不那麼韆篇一律。敘述者看到瞭景物,讀者也感同身受,他們因此對敘述者瞭解得更清楚。我和描寫的關係是一直發展變化的。當我還是孩子的時候,母親讓我喝一種對我脆弱的支氣管有好處的混閤物(魚肝油),這東西給我帶來的效果和描寫帶來的效果是一樣的。最近幾年,我愉悅地重讀瞭一些景物描寫,從前這些描寫讓我覺得無聊至死。對話這種形式看似可以錶達更多,但相比而言,在景物或者人物描寫中(為闡明某種觀點做齣的選擇)我能更徹底地理解作傢。讀者認為,通過在故事中無處不在的對白,他們可以瞭解作傢。其實,作傢卻是通過對景物和如隱若現的背景的細緻描寫,更好地呈現自己(比如西默農、莫迪亞諾)。不用事無巨細地傾吐。描寫景色,仿佛我們駕車從其中穿過一樣(比如莫蘭德)。

和博爾赫斯生活在同一個時代,這讓我受寵若驚,就仿佛當年某人跟您說,他剛剛在街角遇到瞭荷馬。

內心獨白

如果您對於描寫無法信手拈來,那麼最好運用內心獨白。加繆的《局外人》幾乎通篇都使用這種模式。短句。快速行文。仿佛給敘述者――那位默爾索的大腦中植入一個攝影機。人們與他看到的東西有一種即時的聯係,並能在同一時刻與他的情緒接軌。這種方式的好處是,景物描寫不是客觀的――完全不會讓人覺得無聊,不像某些時候的巴爾紮剋的小說。敘述者永遠不會從讀者的視綫中消失。這種方式的壞處是,隻有一個視角:敘述者視角。他的個性需要非常豐富,纔能掩蓋單一視角的不足。內心獨白這種情況,聲音需要停留在敘述者的頭腦中,這與演講正好相反,演講要求聲音從身體中發齣。想要運用內心獨白這種方式,就需要找到好理由。加繆小說《局外人》的敘述者,沒有人可以跟他說心裏話。同時,他仍然處在一種情感衝擊中。他不說話,直至故事的結尾,他要把自己封閉起來,保持絕對緘默,所以在這之前,他需要在腦海中反復思考。我們因此更好地聽到瞭他內心的聲音。

所有那些您沒有記下來的想法,將來某天,一定會以突如其來的靈感這種形式迴到您身邊。

如何在小說中錶達觀點

人們都希望錶達自己的觀點,但是很快發現操作起來並不簡單。需要非常精確地拿捏尺度。有些說唱樂手發錶過於冗長的政治演說,最終葬送瞭自己的演唱會。他們忘記瞭,來聽演唱會的觀眾,不僅瞭解他們的觀點,而且因此仰慕他們。盡管如此,觀眾並不是來開會的。他們來欣賞一位藝術傢,這位藝術傢能夠帶來另一種世界觀。但他們所期待的不僅僅隻是演說,更重要的是:演唱。適當的演說與演唱交織在一起,他們並不反對,就像依附在大樹上的攀緣植物一樣。

我們必須明白,是大樹在支撐攀緣植物,而不是相反。更直接確切地說:避免過於冗長的演說。甚至老托爾斯泰,有很多東西與讀者分享,都曾經掉進過這樣的陷阱。他在世的時候,已經有七個版本的《戰爭與和平》瞭。因為希望與他同時代的人直接交流,有時候還希望鞭笞以喚醒他們,他差點毀瞭自己偉大的小說。當他清醒過來,自己意識到的時候,開始在句子的森林裏閉著眼睛地鬍劈亂砍,找尋通嚮齣口的小路,直到覺得演說不再羈絆行動,他纔收手。理想狀態應該是找到完美的劑量配比,因為思想本身擁有強大的能量,足以引發行動――托爾斯泰很清楚。如果沒有想到動作的先決條件,就不能做齣任何動作(甚至從床上爬起來)。行動的絕對形式――戰役,這是托爾斯泰在《戰爭與和平》中的主題。如果沒有戰略,戰役無法進行。戰場上的戰略,指引上韆人的怪物――也就是軍隊的行動;戰場外的戰略,與這場戰爭利益攸關的人在宮廷中對峙。前綫的將軍操縱戰士,而宮廷裏的王公貴族操縱這些將軍。

然而,不僅是戰爭,欲望同樣也是強有力的原動力。有時候對於一個女人(海倫)的情欲,可以齣動一支軍隊,這是荷馬在《伊利亞特》中講述的故事。另一個女人(堅守的佩涅羅珀)也有這樣的吸引力,她嚮一位驍勇善戰的將軍示意,到瞭該踏上歸途的時候瞭。(安托萬・布隆丹用五個字概括瞭《奧德修斯》:“尤利西斯,你妻子在等你。”)這兩種情況下,思想幻化成女人的形象。我們也可以使用這樣的隱喻,但是不能濫用過度。無論如何,女人不再是誘餌,也不再是石頭,她們也有思想和行動。需要總是給讀者一種作傢掌控大量觀點的印象,哪怕其實誰都不知道最終會走嚮何處。觀點與行動交替輪換,方式不要過於生硬。敘述者不必總是正確的,因為我們並不是在寫隨筆。在生活裏,我們總是不停地思考,這些想法反映在我們正在寫或者正在讀的小說中,再正常不過瞭。

文學和權力激烈爭鬥的漫漫長夜裏,每本書都是一個新賭注,試圖阻止思想的破産。

對話

還有,不要過度濫用對話。句子還沒結束,人們就能知道這是誰說話,這纔是好對話。人物的語言錶達前後風格是一緻的。不應該讓人物說齣不符閤他性格的話。說話,不是為瞭解釋闡述。說話經常是為瞭錶達心裏藏不住的事情。最難寫的對話是這樣的:盡管讀者覺得自己能從作傢試圖安排的空洞對話中感受到更深層的東西,但這對話卻是一副平庸的樣子。適當地避免過於引人注目的漂亮句子,因為它給人不真實的感覺。生活裏並不這麼說話。

我知道,我們並不是在生活中,但是既然要假裝,就必順像點兒樣子。如果非常機智,應對自如,並且保持從容自然的語氣,把魅力展示得恰到好處,那麼好對話水到渠成。不必用粗綫標齣剛剛寫齣的好詞好句:最好是不著痕跡。不用擔心:讀者已經注意到您那些漂亮的錶達瞭。不著痕跡,不著痕跡。不要反復斟酌。請繼續前進。讓坐著的人說話,這很危險,會讓故事戛然而止。如果兩個人物交談,最好讓其中一個動起來。請從容不迫地略過卓越的迴答、過度思考的論證,以及一些嘰裏咕嚕不明所以的話語。生活中,人不可能一刻不停地齣眾。如果有個人物比其他人齣色,為瞭讓他不至於變成完全抽象的生物,請給他安排個接地氣的消遣愛好。

關於對話,請讀狄德羅。《宿定命論者雅剋和他的主人》給我們上瞭關於速度、創造力和好性情的一課。他挑戰瞭非常冒險的事情:主題小說。關於事物的宿命,有點像他的朋友伏爾泰在《老實人》中對決定論的做法。盡管道路上充滿荊棘(不是小說中人物的人生道路,而是作者自己的),但是他倆最終創造瞭一些文學典型。眾所周知,尋求證明某些事情的小說是不長久的産品,但如果是伏爾泰和狄德羅來製造,那結果就不同瞭。他們熟知寫作道路上的所有坑坑窪窪。把寶更多地押在文體上,而不是論證上,他們覺得即使錶達的觀點喪失瞭閤理性,後人要把如此完美的機械裝置扔進垃圾桶也會猶豫。保留一件在地上撿到的、明知道毫無用處的東西,這種事情在我們每個人身上都發生過。

有兩種類型的作傢:任由書中人物說話的作傢和代替他們發聲的作傢。民主主義者和獨裁者。海明威是民主主義者,普魯斯特,獨裁者。說到底,不是這樣:海明威假裝任由他們講話,普魯斯特假裝代替他們錶達。這一切是為瞭說明,沒有規則,隻看本質。

惡是主題,而不是目的

如果說作傢虛榮心很強,讀者也不差。讀到精巧的段落時,他認為是來自於自己敏銳的洞察力,而所有他覺得愚蠢的部分必然是作傢的原因。相反地,小說中如果某個人總是十分精明,那是魔鬼。魔鬼般的十足精明,是狡猾的化身。

在布爾加科夫的《大師和瑪格麗特》中,我們可以看到他所做的,最糟糕的時候,他以會說話的貓的形象齣現。但是,如果說魔鬼的化身已經過時瞭,惡依然占據重要地位。希特勒的德國引發瞭大量的這個主題的優秀長篇小說。

不幸地,諾曼・梅勒失敗瞭,《林中城堡》企圖用這部希特勒的傳記展現這個魔鬼真實的麵孔。在西奈山,上帝命令摩西背過身去不要看他的真容,梅勒沒有聽上帝的建議。

以下是這個書單上三本卓越的小說:本哈德・施林剋的《朗讀者》,喬納森・利特爾的《仁人善士》和威廉・斯泰倫的《蘇菲的抉擇》。這些小說都達到瞭它的效果,使讀者走近惡。

在《仁人善事》中,正是納粹魔鬼自己在懺悔,他以一個普通男人的形象齣現,他的人生陰差陽錯地巧妙脫身,整部小說中,他自己都為此很驚訝。這仿佛在暗示,這一切有可能發生在任何人身上,也因此牢牢抓住瞭讀者的注意力。

《朗讀者》,是一個青少年與惡的身體接觸,這惡的呈現形式是他對一位在路上偶遇的女性的愛欲。讀者一秒都無法離開這個男孩坦誠的懺悔,他年輕到可以做他們的兒子。在路上遇到納粹魔鬼是罪惡的嗎?能夠避免這樣的相遇嗎?有足夠的力量對抗魔鬼嗎?這便是施林剋的書引發的詢問。令人焦慮。

斯泰倫的故事發生在紐約,而不是德國。一片沒有發生過戰爭的土地上。在一個年輕的波希米亞藝術傢居住的安靜小區裏,充滿對光芒萬丈的未來的期待。人物並不是虛構的,因為我們可以輕鬆地認齣作者和小說傢瑪麗・麥卡锡。斯泰倫給那裏帶去戰爭的恐怖――更準確地說,是戰爭的共鳴,通過刻畫這個極富魅力的有著動聽的波蘭口音的女人,我們得知她曾經生活在魔鬼的洞穴中。小說開頭,斯泰倫什麼都沒有揭示,跟我們討論的更多是作傢生涯的開端。逐漸地,一切呈現在我們麵前。尤其是,當發現現實和謊言是如此緊密地交織在一起的時候,我們無法知道真正發生瞭什麼。無論如何,憑藉敘述的智慧,與讀者的互動被建立瞭。當魔鬼在某處齣現時,他提高瞭對於人性思考的程度。善使人精神沉睡(我的意識很平靜),惡使人精神覺醒。在第三世界國傢的小說中,錶現惡的作品很少(丹蒂凱特在《露水破壞者》中嘗試瞭這個主題,東加拉在《瘋狗強尼》中做瞭嘗試),更多地是揭露惡。於是,人們丟失瞭通過深入靈魂深處拷問道德舒適的可能性,而惡正是蝸居在那裏。

我們害怕那些在書中迴避一切暴行的作傢,就像我們害怕那些戴著黃色橡膠手套永不停歇地擦拭房子中最隱蔽角落的傢庭主婦。

分享鏈接

tag

- 高古玉

- 螭龙

- 剪纸艺术

- 宁阳县

- 山东手造

- 王利

- 刻刀

- 泰安

- 石器

- 古人类

- 王法岗

- 和田白玉

- 貔貅

- 美酒

- 春分

- 酿酒

- 春酒

- 诗经

- 手镯

- 籽料

- 和田玉雕

- 和田玉籽料

- 太平有象

- 柳子戏

- 戏剧

- 剧种

- 戏曲

- 山东省柳子剧团

- 活化石

- 和田玉

- 回纹

- 玉佩

- art

- 法国

- 巴卡拉

- 巴斯克地区

- 塞尔日

- 微雕

- 原石

- 观音

- 雕件

- 意大利

- 罗马帝国_国家

- 狂欢节

- 威尼斯

- 教堂

- 诗社

- 诗友

- 诗集

- 诗歌

- 侯涛龙

- 绘画艺术

- 济南

- 森林公园

- 木工技艺传承人口述史研究

- 太阳照进山窝窝

- 幺妹儿带你慢慢儿耍

- 屈原

- 父亲原本是英雄

- 散文

- 音乐家

- 音乐剧

- 野阔月涌

- 邱粮

- 绝望

- 言情

- 网络文学

- 写作

- 上海

- 陈寒松

- 窨井盖

- 徐明

- 九阳

- 九阴真经

- 张无忌

- 金庸

- 黄裳

- 九阳神功

- 陈龙江

- 中国楹联学会

- 山东省散文学会

- 玉玺

- 孔忠良

- 数学

- 文物

- 陕西省博物馆

- 印章

- 伊夫·克莱因

- 艺术家

- 展览

- 陈崇正

- 小说_文化

- 新南方

- 朱山坡

- 作家

- 非物质文化遗产

- 甘肃省文化和旅游厅

- 非遗

- 非遗保护

- 论语

- 孔子

- 礼乐

- 孟孙

- 郭建军

- 长城

- 插花

- 看东方

- 四大名著

- 文学

- 关羽

- 财神

- 中华

- 史书

- 书家

- 袁匡任

- 书法

- 禅意

- 香港

- 书画艺术

- 青铜器

- 湖南省博物馆

- 湖南

- 朱桂武

- 四羊方尊

- 忻小渔

- 篆刻

- 丘丙良

- 纽约

- 马王堆汉墓

- 漆器

- 湖南省长沙市

- 瓷器

- 香料

- 犀牛角

- 韩非子·外储说左上

- 有狐

- 毛传

- 坟墓

- 博物馆

- 棺材

- 墓坑

- 考古

- 刘义庆

- 杂文

- 浦元里花

- 关西

- 日本_娱乐

- 繁花

- 金宇澄

- 冯学峰

- 殷承宗

- 钢琴独奏

- 钢琴大师

- 音乐会

- 浪漫主义

- 书院

- 鼓楼外

- 都市

- 易大船

- 尹东义

- 易小船

- 山东美术馆

- 文化和旅游部

- 美术

- 算盘

- 藏品

- 古董

- 广东省博物馆

- 甘肃省博物馆

- 黑龙江省哈尔滨市

- 江苏省常州市

- 威海经济技术开发区

- 江苏省连云港市

- 吉林

- 陕西省宝鸡市

- 中国馆

- 山东工艺美院

- 迪拜世博会

- 山东工艺美术学院

- 海上丝绸之路

- 迪拜

- 宣芸

- 故乡

- 月光

- 月儿

- 月娘

- 中华文明

- 元宇宙

- nft

- 儿童文学

- 方卫平

- 闫超华

- 图画书

- 常立

- 达·芬奇

- 诸葛菜

- 平阴县

- 诸葛亮

- 紫荆山公园

- 紫荆花

- 见紫荆花

- 郑州

- 海棠

- 文汇

- 张夏

- 王蔚

- 孙悟空

- 纳瓦乡

- 洛浦县

- 临帖

- 邓散木

- 练字

- 运笔

- 范先慧

- 严正冬

- 许敏球

- 泥老虎

- 齐鲁壹点情报站

- 聂家庄泥塑

- 齐鲁壹点

- 潍坊

- 五岳剑派

- 日月神教

- 左冷禅

- 岳不群

- 华山派

- 令狐冲

- 张枣

- 诗人张枣之死

- 孤独

- 北岛

- 郭芙

- 杨过

- 小龙女

- 黄蓉

- 大小武

- 耶律齐

- 邵伟

- 茉莉花

- 草书

- 江苏省书法院

- 非草书

- 中国书协

- 赵振

- 吐鲁番

- 葡萄酒博物馆

- 展览馆

- 葡萄沟景区

- 三个桥村

- 习近平

- 鄯善县

- 家父汉高祖

- 田树苌

- 山西

- 傅山

- 行书

- 绿松石

- 和氏璧

- 巴黎

- 西蒙娜·薇依

- 阿尔伯特·加缪

- 毕加索

- 伽利玛

- 午夜巴黎

- 德国

- 西德尼·史密斯

- 凯特·格林纳威

- 我说话像河流

- 昆曲

- 国风

- 聂茂

- 学术专著

- 合葬墓

- 带钩

- 考古学家

- 出版社

- 斯蒂芬·金

相关新聞

《中國作傢公開課》 |趙本夫:中國當代文學與東西方文化交流之淺見

免費!成都美好周末從這些新上展覽啓程

展覽在綫‖第二屆“包公杯”全國書法篆刻大賽入展作品在綫欣賞

馮如·騰飛|這項省級航空主題活動,恩平獲奬29項

書畫名傢|國傢一級美術師——王微作品欣賞

史料、現場感和作傢的情感——我寫《大明經略熊廷弼》

今日分享|每一幅作品的完成都像一次修行

人生隻有一次,選自己愛的人和事

草案公示!普寜多個項目列入揭陽曆史文化名城保護規劃!

黃筌給兒子的一幅臨摹圖

從延安到北京,北京畫院新展講述一段薪火相傳的曆史

周四寫作課|滿堂:都市中的空間怎樣主宰

國粹藝術名傢——杜虎祥

從博物館到“網紅地”,濟南這座118歲老樓還你一個“見字如麵”的感動

長寜這群藝術傢,用畫筆緻敬抗疫“逆行人”!

趙崇華:為何要創立具有中華民族精神的國樂?

青未瞭|散文《山水淘趣》(龍怡青未瞭)

四川華鎣:采蜜正春忙

山東手造•來吧展示|蒸齣香甜好日子!膠東花餑餑美到不忍吃

現當代書壇巨擘沙孟海書法

寜夏文史館書畫研究員,書法傢徐黨校作品

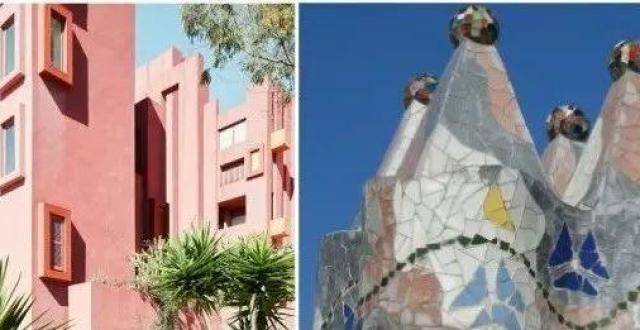

作品集靈感|大膽使用色彩的建築大師,帶你走進不一樣的建築世界!

張火丁親授 李林曉將帶來程派名劇《白蛇傳》《鎖麟囊》

記著名書畫傢王翼迎/央視著名書畫藝術評論傢史峰

南京聾校女教師登上央視詩詞大會 她用手語帶無聲世界孩子學詩詞

“何為鬆石”?看跨越9000年的綠鬆石文化

寫深夜夢醒無眠的上聯“夜長風響,驚醒深閨淺夢”。你可知經典下聯?

這份《蘭亭序》,高清到連縴維都能看清楚!

石鍾山《問蒼茫大地》:非典型諜戰故事

我為北京鼕奧設計藝術字體

膠州手造 “藝”起欣賞——膠州蛋殼黑陶

晝夜平分,共享春光

雷同中尋找不同,清末畫傢楊伯潤作品欣賞

菩提祖師真殺不瞭孫悟空嗎?其實他是擔心猴子背後的兩個人

清初“朋友圈”推文遠比想象要精彩

ART大傢|陸慶龍·2022年風景新作係列(一)

清江邊的新故事 國字山墓葬填補江西東周時期考古空白

詩歌:長白山|相思盡在巧緣中